Kevin Clarke

Operetta Research Center/Männerschwarm Verlag

1 September, 2007

Heterosexuelle Gesangsstudenten entdecken bei Prof. Adam Benzwi von der Berliner Universität der Künste seit 20 Jahren den Schlüssel zur Operette, indem sie lernen, das Genre ‹schwul› zu spielen. Je mehr Haare sie dabei auf der Brust haben und je machohafter sie auftreten, desto effektvoller das Resultat.

Der UdK-Professor und Pianist Adam Benzwi. (Photo: Privat)

Wie kamst du als Amerikaner in Kontakt mit deutscher Operette?

Ich bin im Alter von 19 Jahren nach Berlin gekommen und war fasziniert von Deutschland, der deutschen Sprache und der deutschen Kultur. Damals hatte ich eine Beziehung mit einem Ost-Berliner; ich wohnte im Westen, er drüben, und ich musste immer um Mitternacht zurück. Weil ich in den USA die Schlager der 1930er und 40er Jahre besonders mochte (die Musik von Gershwin und Porter beispielsweise), wollte ich herausfinden, ob es etwas Vergleichbares auch in Deutschland gäbe. Mein Freund gab mir daraufhin die DDR-Plattensammlung Hits aus der Flimmerkiste. Die Aufnahmen habe ich verschlungen. Als zu Silvester in der Veteranenstraße ein befreundeter Schauspieler einen dieser Titel singen wollte und mich bat, ihn am Klavier zu begleiten, war er überrascht, dass ich das alles schon auswendig gelernt und parat hatte.

Ich war vollkommen fasziniert von der musikalischen Seite der Weimarer Republik, die so witzig war und genauso reich, wie die amerikanische Musik der Zwischenkriegszeit. Wenn nicht gar reicher.

Denn ich finde deutsche Operettennummern und Schlager aus den Zwanzigern haben etwas extrem Lebendiges, Eigenes.

Wie unterscheiden sich deutsche von amerikanischen Schlagern?

Die Texte deutscher Schlager aus den 1920er Jahren sind provokanter als in den USA. Es geht um Sex, Kleptomanen, ums Blasen und rohe Eier, Bananen, Spargel… lauter hochsymbolische Dinge, die freudianisch aufgeladen sind. So etwas gibt es in Amerika höchstens bei Cole Porter. Gershwin dagegen ist immer sentimental: «The Man I Love», «Embracable You», «O, Sweet and Lovely», «‛s Wonderful», das ist alles wunderschön, aber sentimental. Sex kommt da – auch in Code-Form – nicht vor. In Deutschland gibt es im Vergleich dazu viel mehr Abwegiges: «Ich lass’ mir meinen Körper schwarz bepinseln», «Die Susi bläst das Saxophon», «Veronika, der Spargel wächst», «Mein Liebster muss Trompeter sein» oder «Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben». Vielleicht liegt es daran, dass Amerika prüder ist als Deutschland, sicher was die Zwanziger Jahre betrifft. Da durfte man sich solche Freiheiten in den USA nicht nehmen, gab sich zugeknöpfter.

Wie funktionierte der Übergang vom Schlager zur Operette?

The one and only Fritzi Massary.

Ich habe die Aufnahmen von Fritzi Massary und Max Hansen gehört, zwei der größten Operettenstars im Berlin der 20er Jahre. Es war für mich eine Überraschung, wie zweideutig sie Texte sangen. Massary als Madame Pompadour in Leo Falls gleichnamiger Operette beispielsweise mit «Stillgestanden, kerzengrade, Wachparade». Mir wurde plötzlich klar, dass es da nur vordergründig um ein Regimentslied geht und eigentlich um Erektionen und Penisse. Das war für mich eine herrliche Entdeckung. Was ich aus Amerika an Operetten kannte, das war alles süßlich und vom Inhalt eher langweilig. Da wurde von «Rettern» gesungen, «Helden meiner Träume» und von «Einsamkeit». Im Vergleich dazu war die Massary für mich ein Schock. Auch Max Hansen, wie er das Weiße Rössl singt – so komödiantisch, mit gackernden Hühnern im Hintergrund und einem kikerikienden Gockelhahn über foxtrottendem Blech. Ich war überrascht, dass das solchen Spaß machen, so lustig sein und so fetzig klingen kann.

Wie ging die professionelle Operetten-Entdeckungsreise weiter?

Ich fing als Pianist ganz unten an, im Puff. Da spielte ich oft Schlager- und Operettentitel zur atmosphärischen Untermalung. Später begleitete ich Transvestiten, die in ihren Programmen öfter Operettennummern einbauten. Als ich dann im Theater des Westens als Korrepetitor arbeitete, habe ich für die Schauspieler immer Operettennummer für Foyer-Programme gesucht, die ich begleiten durfte.

Das Theater des Westens war in den 1980er Jahren unter dem Intendanten Helmut Baumann stark «Musical» ausgerichtet – passten Operettentitel da?

Ich finde, man sollte da keine so strikte Trennung machen, wie in Deutschland derzeit üblich. Persönlich stehe ich für die Auflösung der Kategorien «Musical» und «Operette». Für mich gibt es nur Worte und Melodien, und dann gibt es verschiedene Stilrichtungen. Meiner Meinung nach kann eine Person Brecht und Brahms genauso gut singen (und hören) wie Benatzky und Lloyd Webber. Es macht uns Menschen arm, wenn wir uns nur einer Kategorie verschreiben.

Wenn du mit Transvestiten Operette gemacht hast und mit Musicalstars vom Theater des Westens – ist dir aufgefallen, ob Homosexuelle die Musik anders singen als Heterosexuelle?

Oft wollen Schwule besonders romantische Lieder singen. Meist rate ich ihnen davon aber ab. Denn sie möchten «Gebundene Hände» mit ganz viel Pathos darbieten, und das steht Schwulen meist nicht gut. Denen gebe ich – wenn sie meine Studenten sind – eher etwas Witziges oder Spritziges.

Als Schwuler hat man vielleicht mehr weibliche Hormone und damit die Gabe, mit seinen Gefühlen stärker in Kontakt zu sein, sie zu genießen und theatralisch damit umzugehen.

Darum findet man so viele Schwule in Bereichen wie Operette, Inneneinrichtung, Mode. Es sind Berufe, die mit Schönheit und Genuss zu tun haben. Es gibt natürlich auch eine geschmacklose Variante dieses Typs: Schwule, die in ihren Gefühlen suhlen. Das empfinde ich selbst als unappetitlich. Ich will nicht sehen, wie ein Schwuler auf der Bühne heult bei «Gebundene Hände» oder «Ich steh’ im Regen». Er übertreibt dann meist den Schmerz, wodurch er die Wirkung zerstört, weil es einfach zu viel ist. Dagegen haut es mich als Zuhörer sehr wohl um, wenn ein echter Macho auf der Bühne steht, so eine Nummer singt und dabei Tränen fließen. Da ist die Balance anders, und ich würde sagen: effektvoller. Weil man das von einem Macho nicht erwartet, diese Gefühligkeit. Dadurch wirkt es doppelt intensiv. Bei einem Schwulen ist es dagegen zu sehr Klischee, um Eindruck zu machen. Da muss man gegensteuern.

Henry Dixey in “Adonis” on Broadway, 1883.

Du unterrichtest seit 1986 das Fach Musical/Chanson/Operette an der Universität der Künste in Berlin. Wie kriegst du deine Hetero-Studenten dazu, diese Gefühligkeit zuzulassen?

Ich sage zu ihnen: «Spiel’ das mal ein bisschen schwul.» Dann geht für sie meist eine Welt auf, weil es etwas total Befreiendes hat, das zu tun. Ich habe beispielsweise einen Studenten, der ist ein Traum von einem Mann und sieht aus wie der junge Richard Gere. Er liebt es, als Hetero ‹schwul› zu spielen. ‹Schwul› ist etwas, was in uns allen steckt. Auch einigen Mädchen sage ich, «Spiel’ das schwul». Das ist für sie ebenso befreiend und letztlich eine Qualität, als würde ich sagen: «Singe das wie eine Dame» oder «Gestalte das sachlich-trocken».

Funktioniert Operette besser, wenn man sie ‹schwul› spielt?

Es ist ein Schlüssel zu dieser Welt. Man entdeckt dann die Freude an den Worten, der Doppeldeutigkeit, der Ironie. Operette bekommt dadurch auch eine Großzügigkeit, die sie braucht, um zu wirken. Mein Richard-Gere-Student malt – wenn er ‹schwul› spielt – Worte anders aus, spricht sie melodischer, steuert mehr auf Pointen zu. Er erotisiert dann den Text, sucht den Subtext, ohne den Operette wenig Reiz hat.

Wer kann das besser: Heteros oder Homos?

Es ist zwar eine Verallgemeinerung, aber für meinen Geschmack ist eine schwelgerische Melodie meistens besser genießbar, wenn sie von einem heterosexuellen Darsteller präsentiert wird. Dann hat sie ein besseres Fundament, über dem sie sich frei entfalten kann, ohne peinlich zu wirken.

Wie reagieren Studenten darauf, wenn du ihnen Operettentitel vorschlägst?

Leute, die an der UdK Musical studieren, wollen oft amerikanische Titel singen. Mein Ziel ist es, das einzudeutschen, sie dazu zu bringen, deutsche Lieder zu singen oder wenigstens Musicals in deutscher Übersetzung. Der nächste Schritt ist dann, sie Operettentitel probieren zu lassen. Da ist meist erst einmal eine Blockade, eine starke Abwehrhaltung zu spüren. Weil die 1950er Jahre Verfilmungen von Operetten mit Peter Alexander & Co. so wahnsinnig spießig sind, dass sich kein Jugendlicher an das Genre wagen will. Darum muss ich da einigen Druck ausüben.

Zuerst arbeite ich mit den Studenten am Text der Lieder, gehe vom Schauspielerischen aus. Und wenn sie merken, was für Doppeldeutigkeiten da drin stecken, die sie bei Peter Alexander nicht gehört und vermutet hätten, dann entsteht oft mit Verzögerung eine große Zuneigung zum Genre Operette, das sie mit der ihnen eigenen Musicalenergie singen. Eine ideale Kombination.

Sehr lustig war eine Klasse mit sechs stark konkurrierenden heterosexuellen Musicalmännern, die ziemlich steif und verkrampft waren, jeder mit seinem eigenen starren Männlichkeitswahn beschäftigt.

Für die hatte ich als Gruppennummer das «Glühwürmchen Idyll» von Paul Lincke ausgewählt, aus der Operette Lysistrata. Die sechs Männer sollten den berühmten Frauenchor im Falsett singen, also ganz hoch. Ich wusste, es würde eine Prüfung für mich werden, ob ich sie vom ‹schwul singen› begeistern könnte oder nicht. Und es hat die Klasse verändert, weil es so viel Spaß machte. Nach dem Motto: «Wir sind Heteros, und wir spielen Frauen.» Es ist immer eine Befreiung, wenn man als Hetero mit seinen vielen Haaren auf der Brust ‹schwul› spielen kann. Das kommt auch beim (Hetero)Publikum bestens an. Weil es lockerer wirkt. Und so ein unverklemmtes erotisches Kribbeln entwickelt.

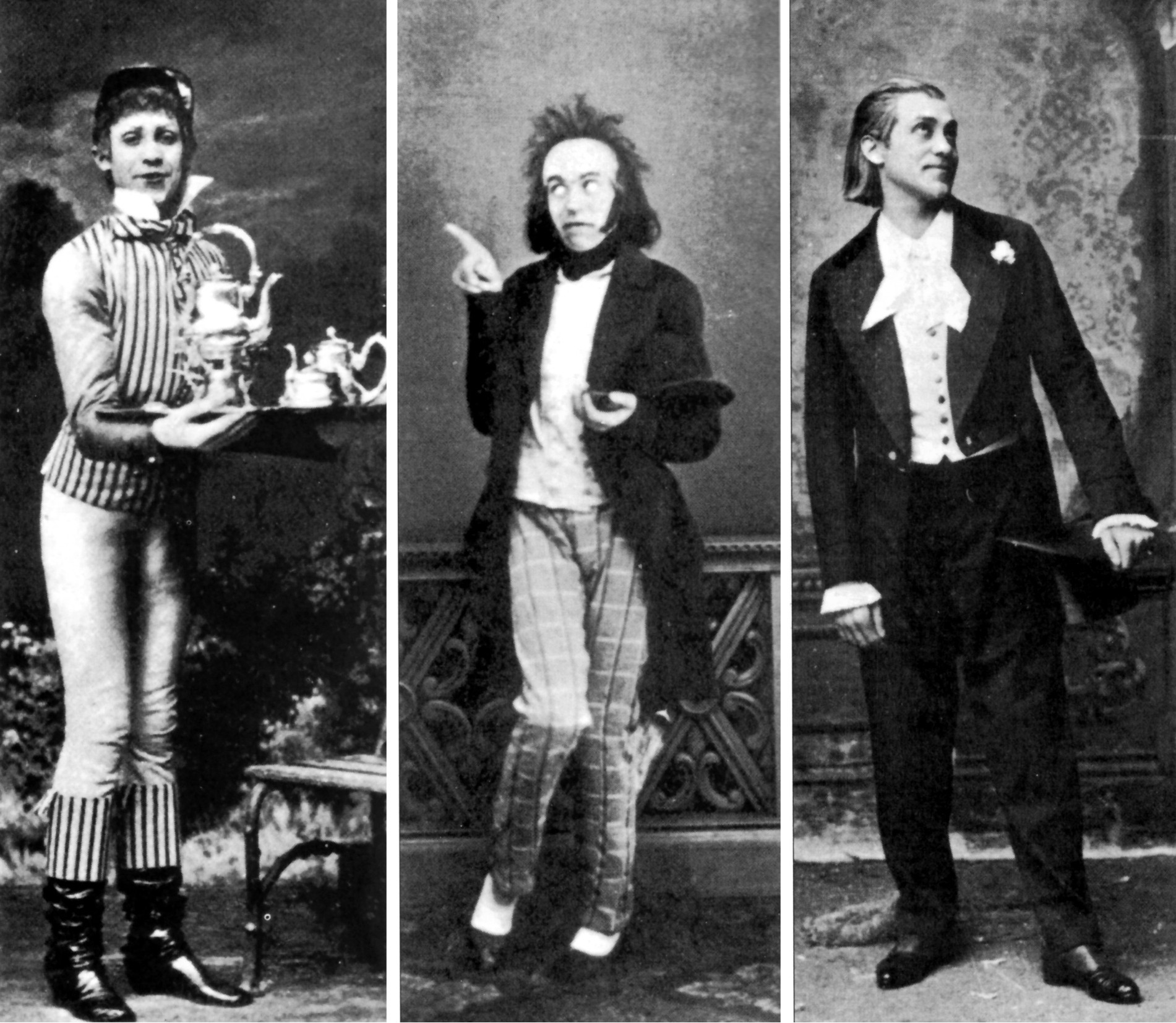

Operetta star Alexander Girardi, in three historical roles.

Was sind deine persönlichen Lieblingstitel bei Operetten?

Damit mir ein Operettentitel gefällt, muss er etwas mit meinem Leben zu tun haben. Oder mit dem Leben des Sängers, der das Lied vorträgt.

Welcher Titel wäre das?

«Dein ist mein ganzes Herz» zum Beispiel. Das ist eine Nummer, die starke Gefühle transportiert. Wenn man diesen Moment im Leben kennt, wo man jemanden wirklich liebt, überwältigt ist von den Emotionen, dann kommt man an diesem Lied nicht vorbei. Wenn ich Studenten habe, bei denen ich merke, sie haben einen großen Liebesschmerz oder großes Liebesglück (und die Stimme dafür), dann gebe ich ihnen dieses Lied von Lehár aus dem Land des Lächelns.

Hast du selbst eine Lieblingsversion von dem Lied?

Wenn Richard Tauber (der Uraufführungssänger) das singt, haut es mich um. Er transportiert soviel Schmerz und erzählt mir eine so authentische Geschichte, dass es mich ergreift.

Singt er das Lied ‹schwul›?

Er hat jedenfalls keine Angst vor großen Gefühlen. Die Lehár-Melodie verlangt jemanden, der sich traut, sich vollkommen zu öffnen, fallen zu lassen. Und gleichzeitig hypererotisch zu sein. Das hat in diesem extremen Ausmaß durchaus etwas ‹schwules›, wenn man so will. Tauber macht das perfekt und war darum so einzigartig erfolgreich. Manchmal muss ich heulen, wenn ich ihn höre, weil er mich so berührt. «Ich möchte deinen Atem trinken und bebend dir zu Füßen sinken» oder «Wo du nicht bist, kann ich nicht sein» – das sind doch wundervolle Textpassagen, die à la Tauber gesungen erschüttern.

Das gilt auch für die Aufnahmen von Fritzi Massary. Sie hat die Fähigkeit, ihr Herz in die Musik zu legen. In Operetteneinspielungen der 1960er Jahren fehlt mir diese Dimension vollständig. Die Sänger haben da zwar auch Freude an der Musik, singen schön. Aber sie berühren mich nicht mehr.

Ernst Tautenhayn in Leo Fall’s “Die Rose von Stambul”, 1916.

Kannst du das, was dich an Operetten der 1920er Jahre fasziniert, übertragen auf ältere Operetten – etwa die Fledermaus von Johann Strauss?

Da gibt es im 3. Akt das Lied der Kammerzofe Adele, «Spiel ich die Unschuld vom Lande». Auch da wird gelockt und geflirtet in Wort und Ton. Das ist genauso unanständig wie die Schlager der Zwanziger.

Aber doch nicht, wenn Edita Gruberova oder Anneliese Rothenberger die Adele singen…

Ich habe sowieso mit klassischem Gesang in Operetten Probleme. Opernsänger sind aufs Klangbild bedacht, der Text gerät oft zur Nebensache. Ich bin aber Wortmensch und bevorzuge es, wenn Schauspieler das so singen, dass der Text richtig ausgestaltet wird. Bei klassischen Sängern geht es um Töne, mir geht’s um Pointen.

Gibt es heute Sänger, die Text so pointenreich singen können wie Massary?

The cover of the “Glitter and be Gay” book.

Es ist meine Mission im Leben, Studenten auszubilden, die das wieder hinbekommen. Wir hatten gerade den ersten Preisträger des Bundeswettbewerbs für Gesang bei uns an der UdK, David Arnsperger. Er war mein Student. Für den Wettbewerb gab ich ihm das Operettenlied «Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen» und sagte: «Wenn du singst ‹Mein Herz ist groß›, dann denke an deinen Schwanz!» Und er guckte dann bei der Stelle so sexy nach unten, dass alle lachen mussten. Auch die alten Damen im Publikum. Die haben den Witz vielleicht nicht ganz verstanden, aber gespürt, dass es um Erotik geht – einen Flirt mit den Zuhörern. Der Effekt war phänomenal. Das ist mein Kampf, der Operette diese flirtiv-frivole Ebene zurückzugeben, sie in diesem Sinn (wieder) ‹schwul› zu bringen. Denn nur so entfaltet sie ihre Wirkung. Bei Fritzi Massary 1930 genauso wie bei David Arnsperger heute.

Dieses Interview stammt aus dem Buch Glitter and be Gay, Männerschwarm Vlg., 2007, Hrsg. Kevin Clarke.