Marion Linhardt

Operetta Research Center

9 January, 2018

Back in June 2012, Marion Linhardt from the University of Bayreuth presented a paper on the Eysler operetta Künstlerblut in the context of the conference “Die Operette und das Tragische,” i.e. “operetta and the tragic.” It took place at the so called “Lehár-Schlössl” (Lehár’s castle) in Vienna-Nußdorf. Miss Linhardt has kindly allowed the Operetta Research Center to include her manuscript in its online archive so that others can share and read it, too. (Which has always been the original goal of our Research Center.)

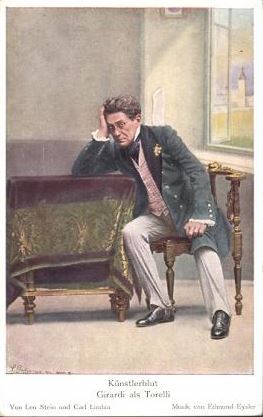

Alexander Girardi in “Künstlerblut.” (Photo: Archive Marion Linhardt)

In der vermischten Rubrik „Aus der Theaterwelt“ berichtete das Wiener Fremdenblatt am 21.10.1906: „Die Saison ist bereits im Flusse, die Hoftheater beeilen sich, ihre Zugstücke herauszubringen und die Operettentheater kommen schon mit den Saison-Novitäten. Das Theater an der Wien hofiert noch immer seiner Glücksbringerin, der ‚Lustigen Witwe‘. Das Carl-Theater aber ist gestern mit seiner Girardi-Operette ins Feld gerückt. Die Novität der Herren Eysler, Stein und Lindau brachte dem Künstler einen großen Erfolg auf neuem Gebiete: Girardi nicht mehr als der Liebhaber, der Allerweltbesieger! Nein – Girardi als der Entsagende. Denn der Tenor kriegt diesmal die schöne Braut, und Girardi ist der sich grämende, verschmähte Charakterdarsteller. Mit Händen und Füßen sträubte sich Girardi gegen diese Rolle. ‚Nimm sie nur und spiele sie!‘ rief ihm der Librettist Stein in Ischl zu. ‚Du wirst sehen, die Leute werden in der Entsagungsszene weinen!‘ ‚Ja – um ihr Geld!‘ rief der Komiker Girardi aus. Und die Leute weinten wirklich – aber nicht um ihr Geld. Denn es weinten selbst die Claqueure.“[i]

Composer Edmund Eysler as seen in the magazine “Aus Sport & Salon,” Vienna 1903.

Dieser launige Bericht zeigt Edmund Eyslers, Leo Steins und Carl Lindaus Operette Künstlerblut, die von den seinerzeit vorherrschenden dramaturgischen und Besetzungsstandards insofern abwich, als die Hauptfigur vom Happy End ausgeschlossen bleibt, in einem Geflecht von Bezügen, markiert sie gleichsam als besonderen musiktheatergeschichtlichen wie kulturgeschichtlichen Ort, der durch eine Reihe von Parametern definiert wird. Wenn von der Girardi-Operette des Carl-Theaters die Rede ist, dann verweist dies auf Vorstellungen, die sich mit Alexander Girardi als Operettendarsteller und mit dem Carltheater als einem von mehreren Wiener Operettentheatern verbanden und die sowohl in Bezug auf den Künstler als auch in Bezug auf das Haus auf einer längeren Geschichte, auf Images und Wahrnehmungsgewohnheiten basierten.[ii] Die Fachbezeichnungen Liebhaber, Tenor, Charakterdarsteller und Komiker und die damit grob umrissene Handlungskonstellation deuten auf einen bestimmten Entwicklungsstand der Operette und auf Girardis Funktion für die im frühen 20. Jahrhundert aktuellen Ausprägungen dieses Genres. Die Rede von den weinenden Zuschauern schließlich bezeichnet eine spezifische Rezeptionshaltung, die ebenfalls mit modernen Operettentrends zu tun hat und sich noch wenige Jahre zuvor nicht gefunden hätte.

Künstlerblut wird zu den „tragischen“ Operetten gezählt, weil der von Girardi verkörperte Protagonist, der gefeierte Schauspieler Franz Torelli, die von ihm geliebte Frau am Ende als Braut eines anderen sehen muss. Im Folgenden möchte ich zeigen, dass es neben dem Aspekt des eingeschränkten Happy Ends weitere und interessantere Facetten des „Tragischen“ in diesem Stück gibt. Zunächst gilt es allerdings, den erwähnten Ort genauer zu beschreiben, den Künstlerblut als Stück mit Girardi, als Alt-Wien-Operette, als Operette der Moderne markiert.

1. Die Operette mit „Herzton“[iii]

Im Januar 1909 veröffentlichte Karl Kraus seinen Essay Grimassen über Kultur und Bühne, in dem er unter anderem gnadenlos mit der sogenannten „Salonoperette“ abrechnete. Reduziert man die umfassende Polemik, die Kraus vorlegt, auf ihr Kernargument hinsichtlich der musikalischen Dramaturgie der Operette, dann tritt eine Opposition hervor: Kraus kontrastiert die „vernünftige“ oder „vernünftig sein wollende“ Operette mit der „Operette des theatralischen Unsinns“. Bekanntermaßen war Kraus leidenschaftlicher Verfechter der Letzteren und ihres Repräsentanten Jacques Offenbach. Die Präferenz seiner Zeitgenossen für die erstgenannte Operettenform veranlasste ihn zu jener kulturkritischen Attacke, die wohl zu den meistzitierten Kraus-Passagen zur Operette gehört:

„Die Welt wird vernünftiger mit jedem Tag. Wodurch naturgemäß ihre Blödsinnigkeit immer mehr zur Geltung kommt. Sie beschnuppert die Kunst auf ihren Wahrscheinlichkeitsgehalt und wünscht ihn von allen Symbolen entkleidet. [...] die ernstgenommene Sinnlosigkeit auf der Bühne entspricht durchaus der Lebensauffassung einer Gesellschaft, die auf ihre alten Tage Vernunft bekommen hat und dadurch ihren Schwachsinn erst bloßstellte.“[iv]

Jacques Offenbach riding his success, a caricature from a Paris newspaper.

Was die Charakterisierung der „vernünftigen“ Operette an sich betrifft, so finden sich bei Kraus Formeln wie: „das kolossale Defizit an Humor [...] als [...] Überschuß an Psychologie“[v], „neue Logik“[vi], „ein Menschenschicksal darstellen“[vii], „Konsequenz der Charaktere und Realität der Begebenheiten“[viii]. Ohne sie explizit zu benennen, diskutiert Kraus hier eine wesentliche Eigenart der Operette der Moderne, auf der auch die Wirkung von Künstlerblut basiert. Diese Eigenart besteht darin, dass die moderne Operette den Zuschauer zur Identifikation einlädt. Blicken wir vor dem Hintergrund von Kraus’ Begrifflichkeit auf die Premierenberichte zu Künstlerblut in der Neuen Freien Presse[ix], in der Wiener Abendpost[x] und im Fremdenblatt[xi]. Schlagworte sind hier: „Der Blödsinn verschwindet“ – „bemerkenswerte Ansätze zur Charakterkomödie“ – „Momente[] bezwingender Kraft“ – „ein denkender Schauspieler“ – „tiefes Empfinden“ – „ein interessantes, wohlmotiviertes Buch“ – „eine Figur von meisterhafter Charakteristik“ – „Ton zwischen Lachen und Weinen, zwischen äußerer Heiterkeit und innerlicher Leidenschaft“.

Karl Kraus in a protrait from 1937. (Photo: Wikipedia)

Ob man die moderne Operettentendenz goutiert (wie offenbar das Gros des zeitgenössischen Publikums) oder sie ablehnt (wie Kraus): tatsächlich präsentierte die Operette etwa ab der Mitte des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts Bühnengesellschaften, die den Zuschauer / die Zuschauerin zum Mit- und Einfühlen aufforderten, sei es mit Geschichten, die um sinnliches Begehren kreisen, oder aber – wie im Fall von Künstlerblut – mit rührend-sentimentalen Geschichten. Sie unterschied sich damit deutlich von den wichtigsten Operettenmodellen des 19. Jahrhunderts. Der von Kraus beschriebene Kontrast zwischen jener älteren Operette, die „eine Welt voraus[setzt], in welcher die Ursächlichkeit aufgehoben ist“ und „nach den Gesetzen des Chaos, aus dem die andere Welt erschaffen wurde, munter fortgelebt wird“[xii], und der modernen Operette ist also nicht allein einer der musikalischen Dramaturgie; er ist vielmehr auch ein Kontrast der Rezeptionshaltungen, die zugleich Rückschlüsse auf einen Funktionswandel der Operette zulassen.

Die Bedingung für die Auffassung einer Bühnenhandlung als „tragisch“ ist das Berührtsein des Publikums, Berührtsein aber setzt Ähnlichkeit voraus, ein Sachverhalt, der zumal in der Aristoteles-Rezeption seit dem 18. Jahrhundert immer wieder diskutiert wurde.[xiii] Sowohl die Operette in ihrer frühen Pariser Ausprägung und die daran orientierte Wiener Produktion der Gründerzeit als auch die Mehrzahl der mit pseudohistorischen Sujets operierenden „großen“ Wiener Operetten der 1880er Jahre zeigten Handlungs- und Figurenkonstellationen, deren karikierender, märchenhafter oder historisierender Ton den Zuschauer gleichsam auf Distanz hielt.[xiv]

Charicature of Offenbach’s theater, the Bouffess Parisienes.

Erst für die Operette der Moderne wurde Berührtsein zum maßgeblichen Kriterium. Zu beachten ist dabei – und damit ist ein Punkt angesprochen, der traditionell Gegenstand der Kritik an der Operette war –, dass das Berührtsein des Publikums im Fall der Salonoperette weniger auf wirklicher sozialer Ähnlichkeit zwischen Zuschauern und dramatis personae beruhte als vielmehr auf der Reflexion von Bedürfnisstrukturen durch die Operette.

Sieht man von der satirischen Überzeichnung ab, trifft Kraus’ Analyse die Eigenart der modernen Operettendramaturgie sehr genau. Hinsichtlich eines sowohl für Kraus’ Argumentation als auch für das Erscheinungsbild der modernen Wiener Operette entscheidenden Sachverhalts weicht sie jedoch von den tatsächlichen Gegebenheiten ab, und zwar hinsichtlich der Einschätzung Alexander Girardis und seiner von Kraus in höchstem Maß geschätzten Darstellungskunst. Kraus präsentiert Girardi als Antipoden der psychologischen, „vernünftigen“ Operette und blendet dabei aus, dass sich in Girardis breitem Repertoire ebenfalls seit längerer Zeit Stücke fanden, die „Menschenschicksale“ darstellten und nicht in erster Linie auf Komik, sondern auf Emotionalisierung des Publikums setzten. Dies waren zunächst Volksstücke wie Adolf L’Arronges Mein Leopold (seit 1886), Victor Léons Die lieben Kinder (1898) oder Franz von Schönthans und Vinzenz Chiavaccis Aus’n Herzen heraus! (1901).

Ab 1909, seit der Rückkehr von einem längeren Gastspiel am Berliner Thalia-Theater, trat Girardi in Wien auch als Operettendarsteller vorwiegend in solchen Stücken auf, die dem Publikum durch einen „vernünftigen“ und anrührenden Plot Angebote zur Identifikation machten, wie es schon Künstlerblut getan hatte: in Reiche Mädchen (nach Johann Strauss Sohn; 1909), Das Glücksmädel (Robert Stolz; 1910), Mein junger Herr (Oscar Straus; 1910), Das Zirkuskind (Eysler; 1911), Der Zigeunerprimas (Emmerich Kálmán; 1912) und im ersten Teil des Operettenzyklus’ Das dumme Herz (Carl Michael Ziehrer; 1914).

Alexander Girardi in Emmerich Kálmán’s “Zigeunerprimas.” (Photo: Archive Marion Linhardt)

In den beiden letztgenannten Stücken spielte Girardi wie in Künstlerblut ältere Männer, die in der Liebe das Nachsehen haben, ohne dabei aber – und das ist entscheidend – als komische Figuren zu erscheinen. Was das Identifikationsangebot betrifft, das Girardi dem Publikum auch jenseits der rührenden Operette machte, so möchte ich auf der Grundlage einer großen Anzahl zeitgenössischer Beschreibungen eine These formulieren, wohlwissend, dass der Quellenwert der häufig apotheotischen Beschreibungen hinsichtlich konkreter darstellerischer Techniken und entsprechender Publikumswirkungen ein sehr bedingter ist. Die These lautet, dass Girardi in nahezu allen Rollen repräsentierte, was die Wiener und Wienerinnen als für sich selbst wesenhaft annahmen, dass er also mittels der Ansprache einer lokalen Mentalität berührte. Was Alexander von Weilen am 23.4.1918 in seinem Nachruf auf Girardi schrieb, deckt sich im Tenor mit zahllosen Charakterisierungen aus den vorangegangenen Jahrzehnten:

„Worin lag doch dieses Einzige in Alexander Girardi? An trefflichen Lustigmachern auf der Szene hat es uns nie gefehlt, und hinreißende Sänger des Wiener Liedes lassen ihre Stimmen in jeder Heurigenschenke schallen. Was er uns aber gab, es war jenes Wien, aus dem wir herauswachsen, gereift durch Erfahrung und Schicksal, das wir aber noch immer tief und sehnsuchtsvoll im Herzen tragen. [...] Was wir fühlen, Girardi hat ihm Ausdruck gegeben. Er hat Sprache und Art Wiens ganz in sich aufgenommen und sie in höchster poetischer Verklärung von sich gegeben. Er spielt Wien, er redet Wien, er singt Wien. Er hat den Wiener eigentlich geschaffen, und nach dem Bilde Girardis hat sich ein ganzes Zeitalter der Kaiserstadt gebärdet, nicht nur in Kleidung, Tracht, Sprache seine Art und reizvolle Unart angenommen, sondern selbst in seiner Wesenheit sich ihm anzugliedern gesucht.“[xv]

Wir halten fest: ein entscheidendes Merkmal der Operette der Moderne war das Angebot zur Identifikation, konkret die Bereitstellung von Projektionsflächen für Emotionen des Publikums, die von durchaus unterschiedlicher Art sein konnten. Dies setzt Figuren voraus, die zumindest zu einem gewissen Grad mit einer „Psyche“ ausgestattet sind, d. h. die ein Seelenleben besitzen, in das der Zuschauer Einblick nehmen kann.[xvi]

Alexander Girardi playing a father-figure in Kálmán’s “Zigeunerprimas.” (Photo: Archive Marion Linhardt)

Wo ist nun Künstlerblut als Girardi-Operette innerhalb des Operettenspektrums der Moderne angesiedelt? Künstlerblut gehört zu einer großen Gruppe von Alt-Wien-Operetten, von Operetten also, die teils in der Kongresszeit bzw. im Biedermeier, teils im noch älteren Wien spielen. Auffallend ist, dass die Konjunktur dieser Alt-Wien-Operetten zu jenem Zeitpunkt einsetzte, als sich – als parallele Erscheinung – in der Nachfolge von Franz Lehárs Die lustige Witwe die in besonderem Maß auf das Gegenwärtige bezogene Gesellschaftsoperette mit ihren sinnlichen Verstrickungen als Erfolgsmodell etablierte, nämlich etwa ab 1905. Einschlägige Beiträge zur Alt-Wien-Mode sind unter anderem Pufferl (Eysler; 1905), Das Wäschermädel (Rudolf Raimann; 1905), Die Förster-Christl (Georg Jarno; 1907), Brüderlein fein (Leo Fall; 1909), Der unsterbliche Lump (Eysler; 1910), Mein junger Herr (Straus), Alt-Wien (nach Joseph Lanner; 1911), Hoheit tanzt Walzer (Leo Ascher; 1912), Die tolle Therese (nach Johann Strauss Vater; 1913), Die himmelblaue Zeit (Straus; 1914) und Das Dreimäderlhaus (nach Franz Schubert; 1916).

Scene from the original production of “Dreimäderlhaus.” (Photo: Archive Marion Linhardt)

In der Alt-Wien-Mode der Operette manifestierte sich – wie in zahlreichen anderen Feldern der Kunst- und Alltagspraxis des späten 19. und des frühen 20. Jahrhunderts – die Hinwendung der Moderne an ein vergangenes Wien, das weniger als konkrete historische Epoche, vielmehr als Stimmungs- oder Sehnsuchtsraum aufgefasst wurde und als Gegenwelt zur modernen Millionenstadt und zu den mit ihr verbundenen Entfremdungserfahrungen fungierte. „Alt-Wien“ repräsentierte das „eigentliche wienerische Wesen“, dessen Verlust um 1900 zunehmend empfunden wurde. Operetten mit entsprechenden Sujets, teilweise auch mit musikalischen Bezugnahmen etwa auf Tanzformen des Biedermeier, evozierten dieses „Alt-Wien“, boten dem Publikum die Möglichkeit zur Selbstvergewisserung auf der Grundlage einer lokalen Identität. Konstitutiv für diese lokale Identität war die enge Beziehung der Wienerinnen und Wiener zum populären Theater und zur Musik sowie zu einer Reihe volkstümlicher Künstlerpersönlichkeiten, in denen man das „Wienerische“ exemplarisch verkörpert sah. Auf ebendiesen Vorstellungskomplex nahm Künstlerblut Bezug, wie die Besprechung in der Wiener Abendpost deutlich macht:

„Gleich beim Aufgehen des Vorhanges fühlten sich die Zuschauer angenehm berührt. Die Szene stellt einen Platz vor dem Bühnenausgange des Leopoldstädter Theaters mit dem Stephans-Turme im Hintergrunde dar. Junges Volk in der kleidsamen Tracht des Jahres 1830 erwartet hier die Künstler, die das Theater verlassen, in welches acht Jahre später Direktor Carl mit Nestroy und Scholz einzog. Lanners Wiener Weisen wurden damals allenthalben gesungen, und auch der alte Johann Strauß spielte in den Vergnügungs-Lokalitäten zum Tanze auf. Und an diese längstentschwundenen gemütvollen Tage erinnert die neue Operette.“[xvii]

A scene from the early “Dreimäderlhaus” movie.

Wenn Girardi in Künstlerblut einen Publikumsliebling des Leopoldstädter Theaters spielte – das Fremdenblatt mutmaßte, die Figur des Franz Torelli sei dem bekannten Schauspieler und Raimund-Zeitgenossen Franz Tomaselli nachgebildet –, dann verlieh er dieser Inszenierung von Alt-Wien insofern eine besondere Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit, als er seit längerem in Wien als eine Art „neuer Ferdinand Raimund“, beinahe als Reinkarnation Raimunds galt. Wie sich an Girardis Karriere im Einzelnen sehr genau zeigen lässt, war er zumal seit den 1890er Jahren zunehmend mit Raimund überblendet worden.[xviii] David Josef Bach konstatierte: „Der Dichter Raimund und der Darsteller Girardi sind derselbe Geist derselben Wiener Volksmuse.“[xix] Mit dieser Überblendung war Girardi zugleich Gewährsmann im Hinblick auf die Alt-Wien-Darstellung in der Operette. Anlässlich einer Neuinszenierung von Künstlerblut am Raimundtheater im April 1910 hieß es in der Tagespresse: „er gibt da ein Leben gewordenes Alt-Wiener Genrebild“.[xx] Alexander von Weilen nannte Girardi „diese ganz einzige Erscheinung, die uns eine Brücke vom Alt-Wien zum Wien des zwanzigsten Jahrhunderts schlug.“[xxi] Die Rückbindung Girardis an Alt-Wien bedeutet übrigens keineswegs, dass er ein in den Jahren der Etablierung der internationalisierten Salonoperette bereits überkommenes Operettenmodell repräsentierte, wie verschiedentlich behauptet worden ist. Tatsächlich waren Girardi und die auf lokale Idyllen ausgerichteten Operetten nach 1900 ein integraler Bestandteil der Moderne.[xxii]

2. Worum geht es in Künstlerblut?

Wien in den 1830er Jahren. Vorspiel: Franz Torelli und Nelly Leßner sind die Lieblinge am Leopoldstädter Theater. Gegenwärtig spielen sie in dem Erfolgsstück „Vergissmeinnicht“, dessen Melodien in aller Munde sind. Beide versuchen sich durch allerlei Tricks der Avancen ihrer zahllosen Verehrer und Verehrerinnen zu erwehren. Ihr Verhältnis zueinander ist von enger Vertrautheit und kollegialer Zuneigung geprägt. Für Nelly ist der alternde Kollege ein väterlicher Freund. Sie ahnt nicht, dass er – seinerseits der Schwarm vieler Frauen und keinem Flirt abgeneigt – in sie verliebt ist. Nelly selbst träumt von einem jungen Herrn, der ihr täglich aus der Loge No. 4 bewundernde Blicke zuwirft.

Zu den Verehrern Nellys gehört auch Alfred, der Sohn des Fabrikanten Tobias Blank. Alfred soll nach dem Wunsch seines Vaters Mia Sillemann, die Tochter von Blanks Kompagnon, heiraten, doch seit Alfred im Theater Nelly gesehen hat, gibt es für ihn nur noch sie, wie Blank Alfreds Tagebuch entnommen hat. Blank sucht Hilfe bei den Mitgliedern des Theaters: Er fürchtet um das Lebensglück seines Sohnes und um den Fortbestand der Firma, wenn Alfred nicht von seiner Schwärmerei für Nelly kuriert wird und die Verbindung mit Mia nicht zustande kommen sollte. Torelli und Nelly fassen einen Plan: Alfred soll Nelly außerhalb des Theaters kennenlernen, und sie soll sich ihm als herzlose und frivole Person zeigen, um ihn abzuschrecken und so zu Mia zurückzuführen. Die von Blank vorbereitete Feier zum 40. Geburtstag der Frau seines Kompagnons bietet sich für die Durchführung dieses Planes an. Nelly gibt Blank ihr Ehrenwort, dass sie ihre Rolle, die ihrem eigentlichen Wesen ganz zuwiderläuft, gut spielen und ihre Aufgabe erfolgreich durchführen wird. Mit ihren Gedanken ist sie bei dem Herrn von Loge No. 4, der es nun vor dem Theater zum ersten Mal wagt, sie anzusprechen. Nelly ahnt nicht, dass es sich bei dem jungen Mann, dem sie zaghaft ihre Sympathie bekundet, um den bewussten Alfred handelt.

I. Akt: Im Hause Blank beginnt die Feier zu Bethulia Sillemanns Geburtstag. Mia bringt mit ihren Freundinnen ein Ständchen dar, am Klavier begleitet von Untersuchungsrichter Dr. Clusius, der in Mia verliebt, aber zu schüchtern ist, ihr dies zu gestehen. Zu seinem großen Glück erfährt Clusius, dass Mia an dem ihr bestimmten Alfred gar nicht interessiert ist. Obwohl Mia Clusius in forscher Art zu verstehen gibt, dass er sich ihr erklären solle, wagt dieser den entscheidenden Schritt nicht. Man ahnt, dass das Verhältnis zwischen Mia und Clusius, sollte aus den beiden ein Paar werden, jenem zwischen Mias Eltern gleichen wird: Bethulia führt das Wort und das Regiment, Sillemann steht unter dem Pantoffel. Als besondere Attraktion des Festes erscheinen nun Torelli und Nelly Leßner. Nelly, die im wirklichen Leben ausgesprochen solide und bodenständig ist und keines der verbreiteten „Theaterverhältnisse“ pflegt, will Alfred kurieren, indem sie, unterstützt von Torelli, vor der Gesellschaft die leichtlebige Theaterdame spielt. Zu ihrem Entsetzen muss sie erkennen, dass sie damit ausgerechnet den Mann brüskieren soll, denn sie liebt. Gleichwohl versichert sie Blank, dass sie ihr einmal gegebenes Ehrenwort halten wird.

Nicht nur für Nelly und Alfred bringt die Feier eine unerwartete Begegnung. Auch für Bethulia gibt es eine Überraschung, nämlich ein Wiedersehen mit Torelli, in den sie in ihrer Jugend schwärmerisch verliebt war. Alle Versuche, in Torelli Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit wachzurufen, scheitern jedoch. Ebenso scheitert Blanks Hoffnung, Alfred würde sich schon nach Nellys erstem ungebührlichen Auftreten entsetzt von ihr abwenden: Alfred ist nicht nur entzückt von der auftrumpfenden Nelly, er ahnt bereits, dass sie nur eine Rolle spielt. Mia hingegen sieht in der in amourösen Angelegenheiten offenbar erfahrenen Nelly die geeignete Beraterin für ihre eigenen Liebesprobleme, die in der von den Eltern geforderten Verlobung mit Alfred und in der übergroßen Schüchternheit Clusius’ bestehen. Gemeinsam mit Torelli inszeniert Nelly eine „Gerichtsverhandlung“, im Rahmen derer der „Angeklagte“ Clusius dazu „verurteilt“ wird, sich mit Mia zu verheiraten. Im Anschluss an diese spaßhafte Auseinandersetzung kommt es zu einem folgenreichen Missverständnis: Nelly deutet an, dass Torelli auch an ihrem, Nellys, Glück mitwirken könnte, und Torelli folgert daraus, Nelly wünsche sich eine gemeinsame Zukunft mit ihm. Nelly ahnt nichts von Torellis Gefühlen, glaubt vielmehr, dass Torelli sie und ihre Liebe zu Alfred längst durchschaut habe. Sie ist sich mittlerweile sicher, dass Alfred auch sie aufrichtig liebt, doch sie bleibt an ihr Ehrenwort gebunden und muss sich auf Blanks Anweisung hin weiter verstellen. So spielt sie, angeregt durch Torelli, zunächst die Betrunkene. Alfred zeigt sich zum Ärger seines Vaters unbeeindruckt. Nun will Nelly ein letztes Spiel spielen, mit dem sie Alfred auf die Probe stellt und zugleich ihrem Ehrenwort nachkommt: Sie präsentiert der Gesellschaft Torelli als den Mann, dem ihr Herz gehöre und den sie heiraten wolle. Torelli ist außer sich vor Freude, weil er nicht begreift, dass Nelly nur Komödie spielt. Nelly ist offenbar in doppelter Hinsicht zu weit gegangen, denn Alfred gibt nun seinerseits seine Verlobung mit Mia bekannt. Für Mia, Clusius und Nelly enden damit alle Hoffnungen. Nelly erkennt nicht, dass Alfred lediglich ihre List mit einer eigenen pariert hat. Torelli, dem die wahren Zusammenhänge verborgen bleiben, ist überglücklich.

II. Akt: Nelly, die mit ihrem Vater, einem verwitweten Major, in bescheidenen Verhältnissen lebt, versucht zu verheimlichen, dass ein Kummer sie bedrückt. Ihr Vater ahnt, dass sie verliebt ist. Dass es sich bei dem Auserwählten um einen gewissen Alfred handelt, kommt zutage, als Mia Sillemann überraschend im Hause Leßner erscheint, um Nelly darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie ihre Verlobung mit Dr. Clusius endlich durchsetzen konnte: Sie hat ihrer Mutter Bethulia gegenüber behauptet, ihr Vater wäre gegen die Verbindung mit Clusius, und damit erreicht, dass Bethulia nun für diese Ehe plädiert. Nelly ist selig, weil damit wieder Aussichten auf eine Heirat mit Alfred bestehen. Als weiterer Besucher trifft nun Torelli bei Leßners ein, elegant gekleidet und in der Absicht, um Nellys Hand anzuhalten. Ein Gespräch mit Käthe, der Haushälterin des Majors, bestärkt Torelli in seinem Glauben, Nelly liebe ihn. Das Missverständnis setzt sich in einem Gespräch mit dem Major fort: Der Major schwärmt von Nellys Zukünftigem und malt sich die Verbindung zwischen beiden in den schönsten Farben aus, und dies in einer Weise, dass Torelli annehmen muss, es wäre von ihm selbst die Rede. Und endlich bestärkt auch Nelly Torelli nichtsahnend in seinem Irrtum, macht ihm Komplimente, küsst ihn und schwärmt ihm von ihrer Verliebtheit und von der glücklichen Zukunft mit ihrem Auserwählten vor. Noch immer ist Torelli überzeugt, dieser Auserwählte sei er. Da hört Nelly jemanden kommen. Sie ahnt, dass es sich um Alfred handelt, und bittet Torelli, ihn zu empfangen und ihm alles zu erklären: wie sehr sie ihn, Alfred, liebe, dass die Verlobung mit Torelli auf dem Ball nur eine Komödie gewesen sei, die sie spielen musste, weil sie Alfreds Vater ihr Ehrenwort gegeben hatte, dass ihr Herz aber immer nur Alfred gehört habe. Zutiefst erschüttert erkennt Torelli seinen Irrtum. Doch er erfüllt Nellys Wunsch, verbirgt seine eigenen Gefühle hinter einer Maske der Leutseligkeit und erklärt Alfred die wahren Zusammenhänge. Schließlich erscheint Alfreds Vater und bittet für seinen Sohn um Nellys Hand.

Alexander Girardi as Torelli. (Photo: Archive Marion Linhardt)

3. „Tragisches“ in Künstlerblut

Der eingangs zitierte Kommentar zur Aufnahme von Künstlerblut stellt besonders heraus, dass Girardi in diesem Stück erstmals „nicht mehr als der Liebhaber“, sondern „als der Entsagende“ aufgetreten sei. Dies trifft Girardis Fachzugehörigkeit und die Bedeutung der Torelli-Partie innerhalb seines Repertoires nur bedingt. Ausgesprochene Liebhaber-Partien hatte Girardi kaum jemals gespielt, zumal in einer längeren Phase der fast ausschließlichen Beschäftigung im Bereich des Volksstücks ab 1897 hatte er sich neben dem komischen das Charakterfach erarbeitet, und seit er 1901 zur Operette zurückgekehrt war, trat er vornehmlich in Rollen mit betont volkstümlich-komischer bzw. lokal-komischer Ausrichtung auf, hinter die die Liebhaber-Funktion zurücktrat. In den Girardi-Operetten ab 1901 findet sich durchwegs eine klar definierte erste Liebhaber-Partie, während Girardi die komische Hauptpartie mit entsprechender Partnerin – in der Regel aus dem Soubretten-Fach – zufiel. Das Liebhaber-Fach im eigentlichen Sinn vertrat Girardi also nicht. Unbestreitbar ist allerdings, dass Girardi in den betreffenden Stücken stets eine von vier Hauptrollen innehatte, die sich zu zwei Paaren fügten, und dass sich dies mit Künstlerblut änderte. Die Besonderheit der musikdramatischen und Besetzungsstrategie, die mit Künstlerblut realisiert wurde, und die Wirkung dieser Strategie auf das zeitgenössische Publikum liegt nicht zuletzt in dem Bruch, den sie gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen Girardi-Erfolg bedeutete, gegenüber Eyslers Schützenliesel, der Carltheater-Novität vom Oktober 1905.

Sheet music for Eysler’s “Schützenliesel” with Alexander Girardi on the cover.

Schützenliesel war bei der Premiere als Sensation aufgenommen worden, weil hier erstmals Girardi und Mizzi Zwerenz, die zwei „köstliche[n] Blüten heiteren Wienertums“[xxiii], gemeinsam aufgetreten waren. Als bayerischer Reservist Blasius Nestel und als Liesel, Mündel des Schützenwirts Mooshammer, bildeten die beiden das volkstümlich-komische Liebespaar neben dem nobleren Paar Wilhelmine und Konrad, verkörpert von Flora Siding und Max Rohr. Die Partie des Blasius entspricht dem jugendlichen Fach des Naturburschen, das Girardi, zu diesem Zeitpunkt 55 Jahre alt, Jahrzehnte zuvor vertreten hatte. Mit der über 25 Jahre jüngeren Mizzi Zwerenz spielte Girardi auch in Künstlerblut wieder, und auch in Künstlerblut gab es zwei Paare, doch Girardi stand nun erstmals außerhalb: der Partner der Zwerenz als Nelly ist Max Rohr in der Liebhaber-Partie des Alfred, das zweite Paar bilden Helene Merviola als Mia und Rudolf Kumpa als Dr. Clusius. Für die „tragische“ Wirkung des Stücks ist ausschlaggebend, dass das Interesse des Publikums erst in zweiter Linie darauf gelenkt wird, dass die beiden jungen Liebespaare sich finden – angesichts der zahlreichen vorangegangenen Verwicklungen und Hindernisse vollzieht sich dies auffallend unspektakulär –; Gegenstand der Identifikation des Publikums ist die Girardi-Rolle des alternden Torelli, mit seiner anhaltenden und mehrfach bestärkten Täuschung in Bezug auf Nelly und mit seiner Ernüchterung am Ende fühlen die Zuschauer. Die Sympathie- bzw. Identifikationslenkung basiert dabei auf der Kombination zweier Faktoren: erstens kalkulieren der Umfang und die spezifische Anlage der Partie des Torelli selbstverständlich damit, dass Girardi die Zugkraft im Ensemble des Carltheaters ist und dass ihm das hauptsächliche Interesse des Publikums gilt; zweitens aber weist der „Konkurrent“ Alfred Züge auf, die ihn wenig zum Helden geeignet erscheinen lassen, so etwa seine ungeschickte Art, sich Nelly zu nähern, oder sein backfischartiges Tagebuchschreiben, bei dem er sich zudem von seinem Vater ertappen lässt.

Mizzi Zwerenz in Oscar Straus’ “Ein Walzertraum.” (Photo: Archive Marion Linhardt)

Was ist so auffallend und bedeutsam an der Tatsache, dass der alternde Liebende, der verzichten muss, in Künstlerblut alle Sympathien besitzt und dass der Zuschauer für ihn weint? Für eine Ästhetik des Tragischen in der Operette scheint hier weniger das Faktum des Verzichts an sich interessant als vielmehr, dass mit der Torelli-Figur von einem jahrhundertealten Theatertopos abgerückt wird, nämlich vom verliebten Alten als komischem Typus. Der Alte, der zum Gegenstand des Verlachens wird, weil er in unpassender Weise einer viel jüngeren Frau Avancen macht und seine Aussichten in Liebesdingen völlig überschätzt, begegnet in verschiedensten Varianten in der Operette. Nur drei wichtige Beispiele aus der Wiener Produktion seien hier genannt: General Kantschukoff aus Franz von Suppés Fatinitza (1876), Oberst Ollendorf aus Carl Millöckers Der Bettelstudent (1882) und Fürst Basil aus Franz Lehárs Der Graf von Luxemburg (1909). Der Typ des komischen verliebten Alten verbindet die Operette mit zahlreichen Genres des europäischen unterhaltenden Theaters. Daneben findet sich in der Operette natürlich – und als Fachtradition stärker ausgeprägt als in anderen Genres – das weibliche Gegenstück, die komische verliebte Alte, also die „späte Liebhaberin“, eine alte, häufig hässliche Frau oder Jungfer, die heftig nach Liebe schmachtet und glaubt, allen Männern noch gefährlich werden zu können.[xxiv] Beispiele für diesen Typus in der Operette des 19. Jahrhunderts sind die Peronella in Franz von Suppés Boccaccio (1879), die Marquise von Villareal in Strauss’ Das Spitzentuch der Königin (1880) und die Zenobia in Millöckers Gasparone (1884). In Bethulia Sillemann in Künstlerblut wird dieser Typus gleichsam zitiert. Während Bethulia, die als junges Mädchen in Torelli verliebt war, krampfhaft versucht, sich bei diesem ins Gedächtnis zu rufen, rätselt Torelli für sich: „Eulalia, Euphrosyne, Aglaja, Sybille [...] Ich nenne alle komische-Alte-Namen!“[xxv]

Der oder die komische verliebte Alte gehörte also zu den Standardfiguren der Operette. Der ältere Liebende, der verzichten muss und damit das Publikum rührt, war hingegen eine neue Erscheinung. Das bekannteste spätere Beispiel für eine entsprechende Charakterfigur dürfte der Domkapellmeister Blasius Römer in Leon Jessels Schwarzwaldmädel (1917) sein.[xxvi] Ein besonders interessantes, wenn auch weitgehend in Vergessenheit geratenes Beispiel für einen älteren Liebenden, der zugunsten eines Jüngeren verzichten muss, ist die Figur des Johann Nestroy in dem gleichnamigen Singspiel, das 1918 am Carltheater uraufgeführt wurde.[xxvii] Die Umwertung vom komischen Typenfach des verliebten Alten zur Charakterrolle, die mit Franz Torelli vollzogen ist, wird in Künstlerblut dadurch grundiert, dass das Alter selbst in eindrücklicher Weise thematisiert wird. Die Eingangsnummer – in der Fiktion der Handlung ein Lied aus dem Stück „Vergissmeinnicht“, in dem Torelli und Nelly Leßner gerade spielen – ist das „Lied von der Jugendzeit“[xxviii], das ohne Zweifel als Anspielung auf das Duett Jugend / Wurzel (II. Akt, 6. Szene) aus Ferdinand Raimunds romantischem Original-Zauberspiel Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär (1826) zu verstehen ist. In Torellis erstem Lied, „Kommt dann plötzlich für einen die Zeit“[xxix], mit dessen Melodie auch die „Entsagungsszene“ am Ende unterlegt ist[xxx], geht es um das Verstreichen der Zeit im Spiel und Ernst von Gefühlen. In einem Duett-Teil mit Nelly im Finale des Vorspiels[xxxi] räsoniert Torelli über den Altersunterschied zwischen potenziellen Partnern. Allein zurückgeblieben, zieht er einen Taschenspiegel hervor und legt sich über sein Aussehen Rechenschaft ab. Dazu erklingt zunächst wieder das „Lied von der Jugendzeit“. Während anschließend der Walzer-Refrain aus Torellis Lied erneut einsetzt, „besieht sich [Torelli] nochmals im Spiegel, dann steckt er den Spiegel ein, bewegt verneinend den Kopf, winkt mit der Hand ab“.[xxxii] Nach der großen Täuschung, der er im Folgenden unterliegt, ist auch die Szene der Ent-Täuschung wieder eine Spiegelszene: „[Torelli] hat die Hand auf den Tisch krampfhaft gestützt, Nelly während ihrer letzten Worte angestarrt. Nachdem sie ab ist, schaut er noch einen Augenblick auf die Tür, durch die sie fort ist, dann tritt er vor den Spiegel, besieht sich – schüttelt den Kopf, schlägt sich leicht mit der flachen Hand vor die Stirne, lacht bitter, nimmt die Blume aus dem Knopfloch und wirft sie zu Boden.“[xxxiii] Zahlreiche und ausführliche szenische Anweisungen wie die eben zitierten zeigen, dass mit Künstlerblut eine Geschichte erzählt werden soll, in der es um das innerste Empfinden der dramatis personae geht. Bemerkenswert ist, dass diese „Gefühlshandlung“ mit einem Schauspieler-Sujet verbunden wird, also mit einem Stoff, der um die Profession der „Darstellung“ von Gefühlen und um den Gegensatz von wahren, wirklich empfundenen und bloß gespielten Gefühlen kreist. Dies führt zu einer weiteren Facette des „Tragischen“ in Eyslers Operette.

Die Schlüsselszene von Künstlerblut im Hinblick auf die rührende Wirkung ist nicht jene, in der Torelli von Nelly erfährt, dass sie Alfred liebt, und erkennen muss, dass er, Torelli, ihrem Komödienspiel aufgesessen ist, sondern die unmittelbar anschließende Szene, in der Torelli auf Nellys Bitte hin Alfred empfangen und diesen über Nellys wahres Wesen und ihre Gefühle aufklären soll. Torelli muss Alfred gegenüber spielen, was er nicht fühlt, und verhüllen, dass er selbst sich getäuscht hat. Er, der Nelly liebt, muss als ihr Liebesbote fungieren, was nur gelingt, weil er sich seiner schauspielerischen Profession bedienen und den wahren Torelli hinter einer Maske verbergen kann. Allein der Zuschauer ist in Torellis Verzweiflung und Selbstverleugnung eingeweiht, er durchschaut die Diskrepanz zwischen echtem Gefühl und äußerem Gebaren. Die Schlussszene von Künstlerblut spitzt damit jenes Thema noch einmal zu, das das gesamte Stück grundiert, nämlich das Thema des Schauspielerschicksals, das im freiwilligen oder erzwungenen Vorspielen nicht empfundener Gefühle besteht. Eine der prägnantesten Gestaltungen dieses Themas hatte 1892 Ruggero Leoncavallo mit Pagliacci vorgelegt, weitere Beispiele ließen sich nennen.

Ein ganz spezielles Beispiel aus dem 19. Jahrhundert lenkt den Blick auf Nelly, die zweite Hauptfigur von Künstlerblut. Das Thema des Schauspielers, der seine eigenen, privaten Gefühle „über-spielen“ muss, wurde verschiedentlich auch in biografischen Stücken, also in Stücken über historische Bühnenkünstler behandelt. Ausgehend von Joseph Bouchardys Erzählung Garrick médecin von 1835 entstand im mittleren und späten 19. Jahrhundert in Frankreich, England und im deutschsprachigen Raum ein ganzer Komplex von Stücken über den berühmten englischen Schauspieler David Garrick (1717–1779), deren zentrales dramatisches Element demjenigen von Künstlerblut entspricht: Eine reiche Erbin ist in glühender Verehrung für den Bühnenkünstler Garrick entbrannt. Der Vater des Mädchens steht ihrer maßlosen Schwärmerei verzweifelt gegenüber, und dies nicht zuletzt deshalb, weil dadurch längst bestehende Heiratspläne zu scheitern drohen. Schließlich wird Garrick selbst gebeten, das Mädchen zu kurieren, indem er sich ihr in abstoßender Weise präsentiert bzw. ihr zeigt, worin die Macht des Schauspielers liegt und dass man den Gefühlen, die ein Schauspieler äußert, nicht trauen darf. Die „Tragik“ dieser Konstellation – auf deutschsprachigen Bühnen erschienen Versionen u. a. von Louis von Göler, August Schrader, W. Friedrich, Eduard Jerrmann und Otto Randolf, zu den Darstellern der Hauptpartien gehörten Emil Devrient und Josef Kainz – die Tragik also besteht darin, dass Garrick in dieser Situation ein Wesen zeigen muss, das seinem eigenen gänzlich zuwider läuft, dass er – der seinerseits in das Mädchen verliebt ist – seine eigenen Gefühle und sich selbst verleugnen muss. Dies ist bis ins Detail die Konstellation, in der Nelly sich befindet. Das Wissen des Publikums um die Gesetzmäßigkeiten des Genres Operette relativiert zwar den Ernst der Situation, doch handlungsimmanent wird eine quasi-tragische Spannung aufgebaut: Nelly hat ihr Ehrenwort gegeben, den Mann, der in sie verliebt ist, durch ihre Schauspielkünste von ihrem vermeintlich schlechten Charakter zu überzeugen, ohne zu ahnen, dass es sich dabei um denjenigen handelt, den auch sie liebt. Sie ist sich bewusst, dass vor allem ihr „letzter Tric“ – die gespielte Verlobung mit Torelli – sie ihr Lebensglück kosten kann.

4. Wie es nach Künstlerblut weiterging

Künstlerblut erlebte am 28.1.1907 seine 100. Aufführung. Am 31.1. brachte das Carltheater die Uraufführung von Raoul Maders Operette Der selige Vinzenz (Libretto: Alexander Landesberg und Leo Stein), neuerlich mit Alexander Girardi und Mizzi Zwerenz in den Hauptrollen. Als Vorlagen identifizierte der Rezensent des Fremdenblattes Alexandre Bissons 1890 uraufgeführtes Lustspiel Feu Toupinel (Der selige Toupinel) und Delphine de Girardins Einakter La Joie fait peur (1854).[xxxiv] In Der selige Vinzenz spielte Girardi einen verheirateten Baron – einen „Operetten-Ehe- und Hampelmann“[xxxv] –, der nicht nur als er selbst auftritt, sondern zugleich als sein bei einer Nordpolexpedition zu Tode gekommener Bruder, und der darüber hinaus eine dritte Identität annimmt, unter der er einer feschen Wiener Tänzerin den Hof macht. Helene Merviola gab die Ehefrau Irene, Mizzi Zwerenz die ausgelassene Gusti Fröhlich. Der selige Vinzenz verschwand bereits nach vier Wochen wieder vom Spielplan und machte einem Stück Platz, das sich als einer der größten Operettenerfolge der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erweisen sollte, nämlich Oscar Straus’ Ein Walzertraum.

Sheet music cover for Oscar Straus’ “Ein Walzertraum.”

Girardis Verpflichtung an das Carltheater endete mit dem Seligen Vinzenz. Der neue Gaststar des Hauses war Fritz Werner, der im Walzertraum die Liebhaber-Partie des Niki gab, der zwischen Ehefrau (Merviola) und süßem Mädel (Zwerenz) steht. Girardi begann Anfang April ein Gastspiel am Raimundtheater, wo er zusammen mit Hansi Niese zunächst in der eigens für sie beide verfassten Posse mit Gesang Sie und ihr Mann von Bernhard Buchbinder (Musik: Rudolf Raimann) auftrat, ab Mitte Mai dann in einem älteren Paradestück, in Buchbinders Posse Er und seine Schwester (Musik: Raimann). Er und seine Schwester war am 11.4.1902 mit Girardi und Niese in den Hauptrollen am Theater in der Josefstadt uraufgeführt worden, ab dem 27.4.1903 spielte das Theater an der Wien das Stück ebenfalls mit Girardi und Niese, am 14.5.1907 schließlich präsentierte das Raimundtheater seine Einstudierung dieses Girardi-Niese-Stücks. Zu den unterhaltsamen Höhepunkten von Er und seine Schwester gehörte jene Szene, in der Girardi als Geldbriefträger Karl Flenz die Rolle eines Theaterkapellmeisters übernimmt und dabei die Manier Gustav Mahlers kopiert.

Hansi Niese in “Försterchristl.” (Photo: Archive Marion Linhardt)

Das Carltheater hatte mit Künstlerblut einen neuen Operettentypus vorgestellt, Librettisten und Komponist hatten dabei ganz auf das spezifische darstellerische Vermögen Girardis gesetzt. Als „Verzichtsoperette“ – oder besser: als Operette mit eingeschränktem Happy End – bildete Künstlerblut gleichsam das Vorspiel zu einer noch weit erfolgreicheren Carltheater-Operette, die dem gleichen Modell folgte, zu Ein Walzertraum. Verzichten musste nun nicht der alternde Liebende, sondern ein junges Mädchen, die Geigerin Franzi Steingruber. An dieser Figur konnte Mizzi Zwerenz jene Charakterisierungskunst neuerlich erproben, die ihr schon im Fall der Nelly in Künstlerblut attestiert worden war. Während Torelli in Künstlerblut als Neudeutung eines alten Theatertopos erscheint, hat mit Franzi Steingruber ein sozialer Typus in die Operette Eingang gefunden, dessen ästhetische Überformung in der Moderne sich in erster Linie mit dem Namen Arthur Schnitzler verbindet, nämlich das „süße Mädel“, für das es kein Happy End nach bürgerlichen Maßstäben gibt.[xxxvi]

Poster for the Ernst Lubitsch version of “Ein Walzertraum,” the movie “The Smiling Lietenant” (1931).

Auf den ersten Blick scheint es so, als ob in Ein Walzertraum einer glücklichen Zukunft für Niki und Franzi allein die Tatsache entgegenstehen würde, dass Niki bereits verheiratet ist. Die Selbstverleugnung Franzis liegt darin, dass sie Nikis Ehefrau Helene zu einer Frau macht, die Niki lieben kann, dass sie also eine Frau für Niki in gewisser Weise erst erschafft. Doch wäre die Geigerin Franzi für den Leutnant Niki, wenn er sie in Wien getroffen hätte und wenn er ledig gewesen wäre, als Ehefrau in Frage gekommen, hätte sie mehr als eine Liebschaft für ihn sein können? Repräsentieren der leichtlebige, gleichwohl noble Offizier und die Leiterin einer Damenkapelle nicht genau jene Konstellation, die Schnitzler in unterschiedlichen Variationen gezeigt hat und die an gesellschaftlichen Konventionen scheitern muss? Auch die Soubrette Nelly Leßner in Künstlerblut wird als „süßes Mädel“ inszeniert, und auch ihrem Liebesglück steht zunächst die gesellschaftliche Norm in Gestalt des Unternehmerdenkens von Tobias Blank entgegen. In Künstlerblut allerdings wird dem „süßen Mädel“ das unrealistische Happy End noch ermöglicht, das es im Walzertraum nicht mehr gibt.

(To hear the one-and-only Fritzi Massary with the “Gaseenbubenlied” from Künstlerblut, recorded in 1925, click here.)

[i] S., „Aus der Theaterwelt“, in: Fremdenblatt (Wien), 21.10.1906, S. 15 f., hier S. 16.

[ii] Vgl. hierzu Marion Linhardt, Residenzstadt und Metropole. Zu einer kulturellen Topographie des Wiener Unterhaltungstheaters (1858–1918)(= Theatron 50), Tübingen 2006.

[iii] Dieser Begriff stammt aus der Uraufführungsbesprechung zu Künstlerblut, die in der Wiener Abendpost erschien.

[iv] Karl Kraus, „Grimassen über Kultur und Bühne“, in: Die Fackel 10 (1908/09), Nr. 271, S. 1–18, hier S. 8 und 11 f.

[v] Ebd., S. 4.

[vi] Ebd., S. 11.

[vii] Ebd.

[viii] Ebd., S. 14.

[ix] [Rezension zu Künstlerblut], in: Neue Freie Presse (Wien), 21.10.1906, S. 13.

[x] k. g., [Rezension zu Künstlerblut], in: Wiener Abendpost, 22.10.1906, S. 6.

[xi] st., „Carl-Theater [Rezension zu Künstlerblut]“, in: Fremdenblatt (Wien), 21.10.1906, S. 14.

[xii] Kraus, „Grimassen über Kultur und Bühne“, S. 8.

[xiii] Einschlägig sind hier vor allem Gotthold Ephraim Lessings Hamburgische Dramaturgie (1767/68) und Jakob Michael Reinhold Lenz’ Anmerkungen übers Theater (1774).

[xiv] Dies wird nicht zuletzt an der Anlage der Frauenrollen deutlich. Vgl. dazu Marion Linhardt, Inszenierung der Frau – Frau in der Inszenierung. Operette in Wien zwischen 1865 und 1900(= Publikationen des Instituts für österreichische Musikdokumentation 19), Tutzing 1997, sowie dies., „En travestie. Hosentragende Frauen auf der Bühne des 19. Jahrhunderts, insbesondere bei Johann Strauß“, in: Musicologica Austriaca 29 (2010) [2011], S. 157–170.

[xv] Alexander von Weilen, „Alexander Girardi“, in: Wiener Abendpost, 23.4.1918, S. 1–3, hier S. 1 f.

[xvi] Ein wesentliches kompositorisches Mittel der modernen Operette in Bezug auf die Psychologisierung, auf das hier nicht eingegangen werden kann, ist das Melodram.

[xvii] k. g., [Rezension zu Künstlerblut].

[xviii] Dazu im Detail: Marion Linhardt, „Ein ‚neuer‘ Raimund?! Alexander Girardis Rolle für die Alt-Wien-Rezeption um 1900“, in: Nestroyana 26 (2006), S. 165–184.

[xix] D[avid] [Josef] B[ach], „Alexander Girardi“, in: Arbeiter-Zeitung (Wien), 21.4.1918, Morgenblatt, S. 3 f., hier S. 3.

[xx] [Anzeige zur Neuinszenierung von Künstlerblut], in: Wiener Abendpost, 2.5.1910, S. 4.

[xxi] Weilen, „Alexander Girardi“, S. 1.

[xxii] Der Zusammenhang von lokaler Idylle und Moderne lässt sich beispielhaft an der Tänzerin Grete Wiesenthal zeigen. Vgl. Marion Linhardt, „Zwischen Moderne und Populärkultur. Das ‚Wienerische‘ der Grete Wiesenthal“, in: Mundart der Wiener Moderne. Der Tanz der Grete Wiesenthal(= Tanzforschungen X), hrsg. von Gabriele Brandstetter und Gunhild Oberzaucher-Schüller, München 2009, S. 41–56.

[xxiii] St., [Rezension zu Die Schützenliesel], in: Fremdenblatt (Wien), 8.10.1905, S. 10.

[xxiv] Für einige Hinweise zu Therese Braunecker-Schäfer als komische Alte der Operette vgl. Marion Linhardt, „Verwandlung – Verstellung – Virtuosität. Die Soubrette und die komische Alte im Theater des 19. Jahrhunderts“, in: Rollenfach und Drama – Europäische Theaterkonvention im Text, hrsg. von Anke Detken und Anja Schonlau (= Forum Modernes Theater 42), Tübingen 2014, S. 181–196.

[xxv] Edmund Eysler / Leo Stein / Carl Lindau, Künstlerblut, handschriftliches Soufflierbuch, Leipzig (?) o. J., S. 64.

[xxvi] Berlin, Komische Oper, mit Gustav Charlé als Blasius Römer.

[xxvii] Vgl. dazu Marion Linhardt, „Nestroy aus zweiter Hand. Anverwandlungen eines Satirikers aus dem Geist der Idylle“, in: Nestroy auf der Bühne. Text – Kontext – Rezeption(= Quodlibet 10), hrsg. von Ulrike Tanzer, Wien 2010, S. 99–119.

[xxviii] Chor der Stutzer und Terzett Alfred / Brandner / Friedrichs in der Introduktion (Nr. 1), Edmund Eysler / Leo Stein / Carl Lindau, Künstlerblut, Kl.A., Leipzig, Weinberger 1906.

[xxix] Ensemble und Lied (Nr. 2), ebd.

[xxx] Melodram (Nr. 13), ebd.

[xxxi] Finaletto (Nr. 4), ebd.

[xxxii] Künstlerblut, Soufflierbuch, S. 42.

[xxxiii] Ebd., S. 127.

[xxxiv] st., „Carl-Theater [Rezension zu Der selige Vinzenz]“, in: Fremdenblatt (Wien), 1.2.1907, S. 10 f., hier S. 10.

[xxxv] [Rezension zu Der selige Vinzenz], in: Neue Freie Presse (Wien), 1.2.1907, S. 11.

[xxxvi] In Heinrich Reinhardts Operette Das süße Mädel von 1901 (Libretto: Alexander Landesberg und Leo Stein), die deutlich – mit parodistischer Tendenz – an Texte Schnitzlers angelehnt ist, hatte es für die beiden „süßen Mädeln“ Lola und Fritzi selbstverständlich ein Happy End in Gestalt einer Heirat und der Aussicht auf ein gutes Auskommen gegeben. Vgl. dazu Marion Linhardt, „Taxierungen. Arthur Schnitzler und die Wiener musikalische Populärkultur“, in: Arthur Schnitzler und die Musik, hrsg. von Achim Aurnhammer, Dieter Martin und Günter Schnitzler (= Akten des Arthur-Schnitzler-Archivs der Universität Freiburg 3 – Klassische Moderne 20), Würzburg 2014, S. 45–67.

Ein sehr interessanter Artikel, der mich inspiriert hat, mich näher mit dieser Operette zu beschäftigen. Aus meinen Sammlungen kann ich folgendes zur Verfügung stellen.

(Mehr) Bilder von Uraufführungsbesetzung: https://archive.org/details/kuenstlerblut-pictures/A775%20K%C3%BCnstlerblut.jpg

Diskographische Angaben: https://archive.org/details/kunstlerblut-eysler-1906-discography-of-operetta

Die acht Aufnahmen mit der Uraufführungsbesetzung, geleitet von Edmund Eysler: https://archive.org/details/recordings-kunstlerblut