Marion Linhardt

Operetta Research Center

7 April, 2020

Karl Kraus und Felix Salten haben 1909 bzw. 1906 Diagnosen zur Situation des musikalischen Unterhaltungstheaters und seiner Rezeption in Wien bzw. im deutschsprachigen Raum in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts formuliert, und in beiden Stellungnahmen ist die Kontrastierung Jacques Offenbachs mit der seinerzeit aktuellen – der „modernen“ – Operette wesentlich für die Argumentation. Kraus’ Text Grimassen über Kultur und Bühne erschien in Die Fackel (19. Jänner 1909), Saltens Beitrag Die neue Operette in der Wiener Zeitung Die Zeit (8. Dezember 1906).

Die “Fackel”-Ausgabe vom 19. Jänner 1909.

Bei Kraus heißt es: „die tanzende Humorlosigkeit ist es, was [die Menschheit] heute auf der Bühne zu sehen verlangt. Hat einer schon einmal untersucht, welche Elemente es sind, die die unaussprechliche Gemeinheit dieses neuen Operettenwesens zusammensetzen, und was im Grunde jene tobsüchtige Begeisterung in allen Kulturzentren bewirkt, auf welche die Erde schließlich mit einem Beben antwortet? Man bedenke, daß die charmante Pracht einer Offenbachschen Welt versunken ist, und daß sie einst mit allen ihren Wundern nicht das Entzücken verbreitet hat, das heute ein bosniakischer Gassenhauer findet, den ein Musikfeldwebel geschickt instrumentiert, oder selbst nur der Tonfall, mit dem ein humorloser Komiker die Worte ‚Njegus, Geliebter, komm her!‘ spricht. […] Wir mögen es glauben, daß die Zeit noch kommen wird, in der der Freudengenius eines Offenbach an die Seite Mozarts tritt: heute sehen wir ihn von dem dürftigsten Walzerspekulanten verdrängt; und daß kein Ton jener Heiterkeit aufkomme, die einst von den Namen Orpheus, Helena, Blaubart, Gerolstein und Trapezunt in unsere Herzen schlug, dafür sorgt der von der Mischpoche gemodelte Herr Viktor Leon. Man vergleiche nicht etwa ‚Pariser Leben‘ mit der ‚Lustigen Witwe‘; man höre nur ein paar Takte aus einer der unberühmten, stets verstoßenen Operetten am Klavier, etwa das Lied vom heiligen Chrysostomus aus Offenbachs ‚Schönröschen‘: und wenn man solchen Schimmer von den Reichtümern empfangen hat, die einmal mit der Stunde verschüttet wurden, dann frage man sich, warum wir unsere Armut so in Ehren halten… Der Grund von all dem: die Welt wird vernünftiger mit jedem Tag; wodurch naturgemäß ihr Blödsinn immer mehr zur Geltung kommt. Sie beschnuppert die Kunst auf ihren Wahrscheinlichkeitsgehalt und wünscht ihn von allen Symbolen entkleidet.“

Felix Salten um 1910. (Photo: Ferdinand Schmutzer)

Salten urteilte: „Jedes Land klingt anders, jede Rasse anders, und jede Generation klingt anders. Leichtfertigkeit, Sentimentalität, Ironie und Pathos haben um 1810 anders gesungen als um 1860 und um 1890. Der epigonische Napoleon, der lange nach dem olympischen Napoleon kam, die Marseiller Hymne verbot, und über den gallischen Krieg ein dickes Buch schrieb… nehmen wir den Niederschlag des Dampfes, der damals aufstieg: Menelaus, die beiden Ajaxe, Jupiterlein. ‚Auf nach Kreta!‘ Es war eben der Cancan nach der Eroica. ‚Auf nach Kreta!‘ war schön; ist immer noch schön. Nur: es ist nicht mehr unsere Melodie. In der ‚Lustigen Witwe‘ wird sie angestimmt. Alles, was so in unseren Tagen mitschwingt und mitsummt, was wir lesen, schreiben, denken, plaudern, und was für neue, moderne Kleider unsere Empfindungen tragen, das tönt in dieser Operette, klingt in ihr nach. Nicht restlos, nicht vollendet, aber es reicht hin, um zu faszinieren, weil es eben unsere Melodie ist. Gar nicht notwendig, daß Lehár etwa wirklich gelesen hat, was wir schreiben, oder auf das, was wir denken, aufpaßt. Die kleinen Kinder, die jetzt eben zu sprechen anfangen, wissen ja auch nichts, und reden doch anders, als wir selbst gesprochen haben, da wir noch klein waren, anders als die kleinen Kinder von Anno vierzig und dreißig. Sie treffen den Zeitton von selbst. Lehár trifft ihn; bewußtlos. […] Lehárs Musik ist heiß von dieser offenen, verbrühenden Sinnlichkeit; ist wie erfüllt von geschlechtlicher Wollust… man könnte moderne Verse zu ihr singen. […] [Lehár] ist von 1906, von jetzt, von heute, gibt den Takt an zu unseren Schritten. […] Zehntausend kleine Echtheiten von heute, die mit uns vielleicht spurlos wieder verschäumen werden, schäumen und stäuben in dieser Musik. Und es ist das Bezeichnende an dieser Operette, das überaus Bezeichnende, daß alle Ensembles, alle Chor- und Komparsenwirkungen völlig zurückstehen. Die Front von wadenschleudernden, busenwogenden, verheißend lächelnden Mädchen, die sonst immer die leeren Szenen beleben muß, die Massenweiblichkeit, die sonst sich dem Masseninstinkt singend und tanzend anbietet, merkt man hier fast gar nicht, beachtet sie kaum, wo sie einmal sich zeigt. Achtet nur auf das einzige Paar, auf ihn und sie, nur auf diese allein, will niemand anderen singen hören noch tanzen sehen, und nimmt diesen bisher so gar nicht operettenmäßigen Zug ins unbedingt Persönliche wie etwas Selbstverständliches hin.“

Titelseite Klavierauszugs zu “Die lustige Witwe” mit Mizzi Günther und Louis Treumann. (Foto: Doblinger)

Für Kraus ist, so könnte man vereinfachend formulieren, das mangelnde Interesse und Verständnis für die Stücke Offenbachs ein Indikator für den herrschenden kulturellen Tiefstand, für Salten sind die Stücke Offenbachs sowohl unter musikalischen wie unter stofflichen und dramaturgischen Gesichtspunkten schlicht nicht mehr zeitgemäß, sie sind nicht „von heute“.

Karl Kraus um 1937.

So unterschiedlich und durchaus subjektiv die Standpunkte der beiden Publizisten sind, so unbestreitbar sind entsprechende Tendenzen der Spielplanpolitik in der betreffenden Zeit: Offenbachs Operetten, einige Jahrzehnte zuvor eine Hauptattraktion vieler Theater in Mitteleuropa, besaßen im beginnenden 20. Jahrhundert kaum mehr Relevanz für das Repertoire. Dieser Sachverhalt, also die extreme Diskrepanz, die sich hinsichtlich des Interesses an Offenbach etwa zwischen den 1850er bis 1870er Jahren einerseits und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts andererseits konstatieren lässt, bildet den Hintergrund für die vorliegenden Überlegungen, die vor allem auf das Theater als Institution zielen. Damit sind, wie sich zeigen wird, zugleich musikdramatische und inszenierungsästhetische Fragen angesprochen.

Jacques Offenbach reitet auf seinem Erfolg, Kariaktur aus einer Pariser Zeitung.

Um die Perspektive, die ich verfolgen möchte, zu erläutern und zu schärfen, bietet sich eine Auseinandersetzung mit Positionen an, die der renommierte und überaus produktive Offenbach-Forscher Peter Hawig unter anderem in seiner neuen Studie zur Offenbachiade und in einem 2010 veröffentlichten Aufsatz Pariser Leben – Wiener Blut – Berliner Luft vertritt.

Hawig fordert – einmal im Kontext einer Debatte um Gattungsbegriffe, einmal in Kommentierung neuerer, vor allem kultursoziologisch ausgerichteter Forschungen zur Operette – eine strikte Abgrenzung der Werke Offenbachs von jenen sich historisch anschließenden Ausprägungen des musikalischen Unterhaltungstheaters, die Hawig wiederholt als „Abstieg“ qualifiziert. In diesem Sinn ist es für Hawig inakzeptabel, die Stücke Offenbachs und die Mehrzahl der im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert etwa für Wiener oder Berliner Geschäftstheater verfassten musikalischen Unterhaltungsstücke unter den Begriff „Operette“ zu subsumieren.

Nun ist es zweifellos unabdingbar, differenziert mit Gattungsbegriffen umzugehen, und die jüngere Forschung zum breiten Feld unterhaltender Theaterformate zumal des 19. Jahrhunderts hat längst entsprechende methodische Konzepte entwickelt. Im Rahmen von Hawigs Argumentation dient die Ablehnung des Sammelbegriffs Operette für Kompositionen Offenbachs auf der einen und – um einen besonders weiten Bogen zu schlagen – Robert Stolzʼ auf der anderen Seite allerdings in erster Linie dazu, auf vermeintliche oder tatsächliche gravierende Unterschiede der musikdramatischen Qualität hinzuweisen. Es geht dabei darum, den exzeptionellen Rang Offenbachs und seines Musiktheaters herauszustellen.

Ein solches wertendes Urteil erweist sich als wenig zielführend im Hinblick auf eine Annäherung an die historische Theaterrealität und vor allem im Hinblick auf die Frage, welche Relevanz und Funktion das musikalische Unterhaltungstheater in seinen wechselnden Formen für sein (historisches) Publikum besaß.

Wenn also im Folgenden das Label „Operette“ ganz bewusst für so unterschiedliche Erscheinungen wie die opéra bouffe Offenbachs und die Operetten etwa Franz Lehárs verwendet wird, so wird „Operette“ gewissermaßen als institutioneller Funktionsbegriff aufgefasst: mit seiner Hilfe lässt sich die Spezifik der Stücke Offenbachs jenseits von Werturteilen als theaterhistorisches Phänomen umso klarer herausarbeiten.

1. Offenbach und das Theatersystem im deutschsprachigen Raum: ein kurzer Abriss

Über die Anfänge der Rezeption Offenbachs in deutschen und in österreichischen Städten, in Großbritannien und in den USA ist viel geschrieben worden. Dabei ging es nicht zuletzt um die Frage, auf welche lokalen Genrekonfigurationen Offenbachs Stücke jeweils trafen und inwieweit sie Einfluss auf diese Konfigurationen genommen haben, indem sie Impulse für die Etablierung neuer Genres in den betreffenden Theaterkulturen gaben bzw. zu mehr oder weniger ausgeprägten Umorientierungen des Vorhandenen anregten.

US-Präsident Grant und Jim Fisk besuchen eine Aufführung von “La Périchole” im Fifth Avenue Theater in New York, 1869. (Foto aus: Laurence Senelick, “Jacques Offenbach and the Making of Modern Culture”, 2018)

Stark vereinfacht lässt sich festhalten, dass Offenbach in den 1850er und 1860er Jahren unmittelbar zu immenser internationaler Popularität gelangte, während in der Folgezeit seine Relevanz für die Spielpläne rasch und merklich abnahm. Jenseits der generellen Kurzlebigkeit von Stücken der auf Unterhaltung zielenden Tagesproduktion im Geschäftstheaterbetrieb des 19. Jahrhunderts und jenseits der Konkurrenz durch die jeweilige lokale Produktion machten sich dabei eine Reihe von politischen, ideologischen, theaterrechtlichen und kulturellen Faktoren geltend: in Mitteleuropa unter anderem der Deutsch-Französische Krieg und seine Konsequenzen, im angloamerikanischen Raum die verstärkte Forderung nach „familientauglicher“ Unterhaltung. Daneben ist das äußerst komplexe Phänomen von Verschiebungen im Publikumsgeschmack zu nennen, die sich auf soziale, politische und ideologische, aber auch technisch-infrastrukturelle und mediale Ursachen zurückführen lassen.

Richard Wagner grillt seinen Konkurrenten Jacques Offenbach, Karikatur aus den 1870er Jahren, nach dem Deutsch-Französischen Krieg.

Die Bedeutung Offenbachs im Besonderen und der Operette im Allgemeinen für das deutschsprachige Theater in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts bemisst sich nach längerfristig gültigen Mechanismen des internationalen Transfers von Stücken und nach der Struktur der Theaterlandschaft mit ihren spezifischen Betriebsmodellen. Das Pariser Theater hatte das gesamte 19. Jahrhundert hindurch den Theatern in Deutschland und Österreich für sämtliche Sparten von der Komödie bis zur Oper als hauptsächliches Reservoir gedient, sei es, dass neue Stücke aus Paris weitgehend unverändert oder in Übersetzung hier nachgespielt wurden, sei es, dass auf Pariser Stücke als Vorlagen zurückgegriffen wurde. In gesteigertem Maß galt dies für die vielfältigen Genres des musikalischen Unterhaltungstheaters wie das Vaudeville oder die Posse mit Gesang.

“Die neuesten Noten des Herrn Jacques Offenbach,”Karikatur aus der Wiener Zeitschrift “Kikeriki”, 1865.

In dieser Sparte wäre das deutschsprachige Theater schon in den Jahrzehnten vor dem Erscheinen Offenbachs ohne die Pariser Produktion nicht denkbar gewesen; als prominenteste Bearbeiter von Pariser Stücken seien hier Carl Blum, Louis Angely und Johann Nestroy erwähnt.

Johannes Nestroy als Gott Pan in Offenbach’s “Daphnis und Chloe” in Wien. (Aus: Laurence Senelicks “Jacques Offenbach and the Making of Modern Culture,” 2018)

Für die spätere Etablierung des Genres Operette und für deren Rezeption ist wichtig, wie die frühen Formen des musikalischen Unterhaltungstheaters institutionell verankert waren: Außer Wien als Kaiserlicher Haupt- und Residenzstadt fanden sich zunächst kaum Orte im deutschsprachigen Raum, die über Theater verfügten, die sich dezidiert unterhaltenden Genres widmeten, vielmehr waren diese Genres, die zu den publikumswirksamsten zählten, unverzichtbarer Bestandteil des Repertoires auch an „ersten“ Häusern. Als Beispiele seien hier das Hoftheater in Weimar und das Hamburger Stadttheater angeführt.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Jahrzehnte nach der Gründung des Deutschen Reiches, waren dann dadurch gekennzeichnet, dass sich zunächst in den Hauptstädten Wien und Berlin, bald auch in anderen Großstädten die Theaterszene zunehmend ausdifferenzierte, und zwar in einer Weise, die in erster Linie dem musikalischen Unterhaltungstheater immer zahlreichere Räume eröffnete. Dieses musikalische Unterhaltungstheater war jetzt weitestgehend gleichbedeutend mit der „Operette“: die Repertoires der entsprechenden Bühnen umfassten neben den Stücken Offenbachs und einer Reihe weiterer französischer Komponisten über Jahre vornehmlich Operetten aus Wien, ab den 1880er Jahren in begrenztem Umfang auch englische comic operas und musical comedies.

Die vielen neuen Theater waren sämtlich Privat-, also Geschäftstheater, die ihre Repertoires konsequent am Publikumsgeschmack ausrichteten, und sie fügten sich zu einer relativ neuen Ebene innerhalb der Theaterhierarchie, einer Ebene, die den Aspekt der Unterhaltung mit einem einer bürgerlichen Schicht angemessenen sozialen Status verband.

Die drei Wiener Darstellerinnen der Schönen Helena zeigen dem Theaterdirektor ihre Beine in den 1860er Jahren.

Für den Standort der Operette und damit der Stücke Offenbachs im Theater des 20. Jahrhunderts ist ausschlaggebend, dass im 19. Jahrhundert jene Bühnen, die nicht explizit als Unterhaltungstheater gegründet wurden, also etwa die zahlreichen Stadttheater, zunächst ebenfalls privat und damit zwangsläufig gewinnorientiert betrieben wurden, wohingegen sich mit der Jahrhundertwende zögernd Modelle einer öffentlichen Finanzierung von Theatern etwa durch Städte oder Regionen verbreiteten.

Theater, die aus öffentlichen Mitteln in erheblichem Maß mitfinanziert wurden, sahen sich zur Rechtfertigung ihrer Spielpläne genötigt, für die als entscheidende Kategorien nun Bildung und kulturelle Repräsentation in den Vordergrund traten. Dies bedeutete, dass sich in Städten, die über mehr als ein Theater und darunter über eines in öffentlicher Trägerschaft verfügten, die Zuständigkeiten der Theater und damit die Repertoires allmählich trennten, die Operette als unterhaltendes Genre also in erster Linie dem Privattheater zugewiesen wurde, während die öffentlich finanzierten Bühnen sich verstärkt als Kulturtheater begriffen.

Jarmila Novotna als Helena und Hans Moser als Menelas in “Die schöne Helena”, inszeniert von Mxx Reinhardt in Berlin, 1931. (Foto: Gudenberg)

Im Vorgriff auf meine spätere Argumentation möchte ich an dieser Stelle einige deutsche Bühnen anführen, die nach 1900 bedeutende Offenbach-Inszenierungen zeigten: das Hamburger Stadttheater Orpheus in der Unterwelt in der Spielzeit 1913/14, die Städtischen Bühnen Frankfurt am Main und das Stadttheater Würzburg Orpheus in der Unterwelt in der Spielzeit 1925/26, die Hamburger Kammerspiele Orpheus in der Unterwelt und das Stadttheater Würzburg Die schöne Helena in der Spielzeit 1926/27, das Stadttheater Breslau Die schöne Helena und die Städtischen Bühnen Frankfurt Pariser Leben in der Spielzeit 1928/29; zwischen 1929 und 1932 gab es unter anderem Orpheus in der Unterwelt am Sächsischen Staatstheater Dresden, am Mannheimer Nationaltheater und am Hamburger Stadttheater, Die schöne Helena am Hessischen Landestheater Darmstadt und an der Städtischen Oper Frankfurt, Perichole an den Städtischen Bühnen Köln und am Stadttheater Düsseldorf, Blaubart am Hessischen Landestheater Darmstadt, Die Großherzogin von Gerolstein am Hamburger Stadttheater, Die Banditen und Die Prinzessin von Trapezunt an der Städtischen Oper Berlin. Zu den Regisseuren dieser Produktionen gehörten Walther Brügmann, Gustaf Gründgens, Arthur Maria Rabenalt, Herbert Graf, Richard Weichert, Renato Mordo und Jürgen Fehling.

Titelseite zum Klavierauszug zur Operette “Die Geisha” von Sidney Jones.

Aus institutionengeschichtlicher Perspektive lässt sich also festhalten, dass Offenbach im 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum demselben „Schauplatz“ zugeordnet war wie etwa die Operetten von Johann Strauss oder Carl Zeller, die comic operas von Arthur Sullivan, die musical comedies von Sidney Jones oder die opérettes von Louis Varney. Von diesen Stücken waren die Operetten Offenbachs somit auch publikumssoziologisch nicht geschieden.

Nach der Jahrhundertwende trennten sich mit der veränderten Struktur der Theaterszene und den gravierenden Umbrüchen in der Ästhetik der Operette gegenüber den musikdramatischen Modellen des 19. Jahrhunderts die Sphären Offenbachs und der nun „modernen“ Operette dann allerdings weitgehend.

2. Man „[a]chtet nur auf das einzige Paar“: die psychologisierende Operette des 20. Jahrhunderts als Gegenentwurf zur Offenbachiade

Ohne die Unterschiede innerhalb der umfangreichen musikdramatischen Produktion Offenbachs zu nivellieren, lässt sich behaupten, dass das, was Offenbach wesentlich kennzeichnet, in diametralem Gegensatz zu jenem Operettenmodell steht, das sich ab dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts an den deutschsprachigen Geschäftstheatern als besonders gewinnbringend durchsetzte: die anfangs vor allem mit den Namen Franz Lehár und Leo Fall, später auch mit Oscar Straus, Emmerich Kálmán, Bruno Granichstaedten, Jean Gilbert, Robert Stolz und anderen verbundene psychologisierende Operette, die das dramatische und musikalische Hauptaugenmerk auf die erotische Anziehung zwischen den beiden zentralen Figuren richtete, deren Emotionen ernstgenommen wurden und damit dem Publikum ein Identifikationsangebot machten.

Lehar in seinem Ischler Arbeitszimmer, um 1910. (Foto aus: Die Villen von Bad Ischl/Amalthea)

Das bühnenästhetische Prinzip, auf das diese Operetten ausgelegt waren, war dasjenige des realistischen Theaters unter den Voraussetzungen des Konzepts einer weitestgehend geschlossenen „vierten Wand“. Vereinfachend lässt sich konstatieren, dass die großen Operetten Offenbachs ein Theater des Anti-Illusionismus waren, während die moderne Operette auf Illusionierung setzte. An dieser Stelle gilt es zwei Nebenbemerkungen einzuschalten: Wo und wie die Übergänge zwischen diesen gegensätzlichen Modellen verliefen, inwieweit also die französische und die nicht-französische Operettenproduktion zwischen Offenbach und Lehár noch einer anti-illusionistischen Ästhetik folgte bzw. ab wann und warum sie es nicht mehr tat, ließe sich im Detail nachzeichnen.

Und: Das, was hier unter die Formel „psychologisierende Operette“ gefasst wird, nahm seinen Ausgang in Wien und wurde ab den 1910er Jahren verstärkt an Berliner Theatern uraufgeführt, ohne dass damit eine nennenswerte konzeptionelle Änderung einhergegangen wäre. Für die Einschätzung dieses Operettenmodells ist entscheidend, dass es etwa ein Vierteljahrhundert lang weltweit die Repertoires des musikalischen Unterhaltungstheaters beherrschte. So dominierend im 19. Jahrhundert Paris mit Offenbach für die internationalen Spielpläne war, eine so zentrale Position innerhalb des Transfers nahm nun das Operettenmodell in der Nachfolge der Lustigen Witwe ein.

Lily Elsie und Joseph Coyne in “The Merry Widow”, London 1907.

Der Anti-Illusionismus Offenbachs und seiner Librettisten und demgegenüber der Illusionismus der psychologisierenden Operette des 20. Jahrhunderts lässt sich an sämtlichen Parametern der kompositorischen und szenischen Konzeption festmachen.

Die Musik: Sie dient bei Offenbach sehr oft der Komisierung im weitesten Sinn und erreicht dies etwa durch parodierende Elemente, durch Techniken der Kontrastierung oder Banalisierung sowie durch die Entlarvung von Pathos. Referenz für die melodische, rhythmische und instrumentatorische Disposition ist häufig die „große Oper“.

In der psychologisierenden Operette dient die Musik der Emotionalisierung. Sie will durch erinnerungsmotivische oder melodramatische Techniken die Empfindungen der dramatis personae nachvollziehbar machen und setzt daneben auf aktuelle Modetänze als rhythmisches Material, was die Weiterverwertungsmöglichkeit der einzelnen musikalischen Nummern etwa im Tanzsaal befördert.

In die anti-illusionistische, teils selbstreflexive Tendenz der Offenbach-Operette fügen sich Ensembles und Chöre sowie Solonummern mit direkter Publikumsansprache, während in der modernen Operette das Duett und die Solonummer als „Seelenschau“ vorherrschen. In der textlichen wie der musikalischen Anlage der Gesangsnummern wird verstärkt Rücksicht darauf genommen, dass sie kontextunabhängig und auf Schallplatte als Schlager vermarktet werden können, wofür sich Solo und Duo besonders gut eignen.

Sujet / Plot / Handlungszeit und -ort: Die Rahmung des Geschehens ist in den Stücken Offenbachs überwiegend von Uneigentlichkeit geprägt. Ein verfremdender – sei es parodierender, sei es travestierender – Gestus bestimmt die Darstellung von Handlungszeit und Handlungsort, die dem Mythos, einer fiktiven Historie oder dem Märchen entstammen können, und die Struktur der zugehörigen Bühnengesellschaft.

Titelseite des “Journal amusant” zeigt Offenbach und seine Librettisten als Teil von “Robinson Crusoe” im Dezember 1867.

Von diesem verfremdenden Gestus sind nicht zuletzt Herrschaftsformen bzw. Hierarchien sowie Geschlechterrollen betroffen. Offenbachs Theater stellt sich als Theater aus und weist programmatisch auf seinen intertextuellen Charakter hin.

Die psychologisierende Operette zeigt eine Welt und eine Ereignisfolge, die ungeachtet einzelner, den Konventionen des unterhaltenden Theaters geschuldeter komischer Sequenzen ernstgenommen werden sollen. Sie spielt im Hier und Heute bzw. in einer Fremde, die durch die Konfrontation mit der Moderne zusätzlich an Reiz gewinnt (zu denken ist hier an Falls Die Rose von Stambul, an Lehárs Das Land des Lächelns oder an Paul Abrahams Viktoria und ihr Husar).

Die musikalische Dramaturgie geht von einer geschlossenen Rampe aus: Es wird gewissermaßen auf der Bühne gelebt, nicht gespielt.

Figurenkonzeption: Maßgeblich für die spezifische Figurenzeichnung in der Mehrzahl der Offenbach-Stücke ist, dass mit ihr das Geschlechterrollenverständnis des 19. Jahrhunderts unterlaufen wird, und zwar hinsichtlich der Vorstellung davon, was dem Mann und was der Frau und was einem geordneten Verhältnis beider zueinander angemessen sei, insbesondere aber hinsichtlich des Konzepts von weiblicher und männlicher Sexualität.

Der Komiker Désiré cross-dressed als Madame Madou in Offenbachs “Mesdames de la Halle.”

Viele Werke Offenbachs konterkarieren gültige Rollenmuster programmatisch. Anti-illusionistisch wirkt dabei nicht zuletzt das Verfahren, die Funktionen von Liebhaber*innen-Partien und komischen Partien zu überblenden.

Die psychologisierende Operette zeigt an dem im Zentrum stehenden „ersten Paar“ ernstgemeinte Gefühle und ein eindeutig definiertes Mann-Frau-Schema; die ohnehin stark eingeschränkte Ebene des Heiteren oder Komischen ist anderen Rollenfächern zugeordnet. Bezeichnend ist, dass eine Praxis, die in der Operette bis gegen Ende der 1870er Jahre – auch bei Offenbach – weit verbreitet war, nämlich jugendliche Liebhaber als Hosenrollen zu besetzen, in der modernen Operette bedeutungslos geworden ist.

Männer und Frauen werden nun quasi-realistisch als begehrende Subjekte aufgefasst, ein Figurenkonzept, mit der eine Liebhaber-Hosenrolle nicht vereinbar gewesen wäre.

3. Die Inszenierungsästhetik der modernen Operette im Theatersystem des deutschsprachigen Raums, oder: die avancierte Regie interessiert sich für Offenbach

Mit dem späten 19. und dem frühen 20. Jahrhundert wird für gewöhnlich eine Neuausrichtung der Ästhetik des Theaters in Verbindung gebracht: Auf europäischen Bühnen begannen sich innovative Inszenierungskonzepte zu verbreiten, neben die älteren Praktiken standardisierten In-Szene-Setzens trat die künstlerische Regie.

Diese künstlerische Regie etablierte sich nicht zuletzt in der Auseinandersetzung mit „Klassikern“ des Schauspiel- und Opernrepertoires, die nun vielfach ein neues szenisches Erscheinungsbild erhielten. Zugleich wurden allerdings, häufig aus finanziellen, personellen oder infrastrukturellen Gründen, herkömmliche Methoden der szenischen Realisierung an vielen Theatern noch für Jahrzehnte weitergepflegt.

Die Inszenierung von Operetten nahm im Spannungsfeld von konventioneller und avancierter Regie eine Sonderstellung ein: Operetteninszenierungen als gefragter Artikel des Theatergeschäfts bezogen ihren Wert einerseits aus der Modernität und Tagesaktualität des Genres an sich, andererseits daraus, dass sich die Theater der Provinz die Attraktivität hauptstädtischer Einstudierungen zunutze machen und ihrem Publikum durch möglichst detailgetreu kopierte Produktionen gleichsam eine Teilhabe an der Operettenszene der Metropolen eröffnen wollten. Originalität, ein wichtiger Impuls für die moderne Kunst der Szene, war also für Einstudierungen von Operetten jenseits des Uraufführungstheaters kein Kriterium.

Daneben ist festzustellen, dass ungeachtet des immensen Ausstattungspomps, der für Operettenpremieren in der Regel aufgeboten wurde, und ungeachtet der Tatsache, dass zumal für die Wiedergabe moderner städtischer Milieus hinsichtlich Bühnentechnik, Kostümbild und Raumrepertoire selbstverständlich das Aktuellste Berücksichtigung fand, bei der Produktion von Operetten hergebrachte Arbeitsabläufe langfristig Gültigkeit behielten: Der gängige Begriff für die Tätigkeit des Regisseurs war im Fall der Operette noch in den 1920er Jahren das traditionelle „In die Szene gesetzt“ (bzw. die ursprüngliche französische Formel „Mise en scène“), und ihrer Herkunft nach waren diejenigen, die Operetten inszenierten – wie im deutschsprachigen Theater des vorangegangenen Jahrhunderts nahezu ausnahmslos –, Schauspieler oder Sänger, die nicht selten in den von ihnen erarbeiteten Inszenierungen sogar selbst auf der Bühne standen. Das neue eigenständige Berufsbild des Regisseurs besaß für die Operette lange Zeit geringe Relevanz.

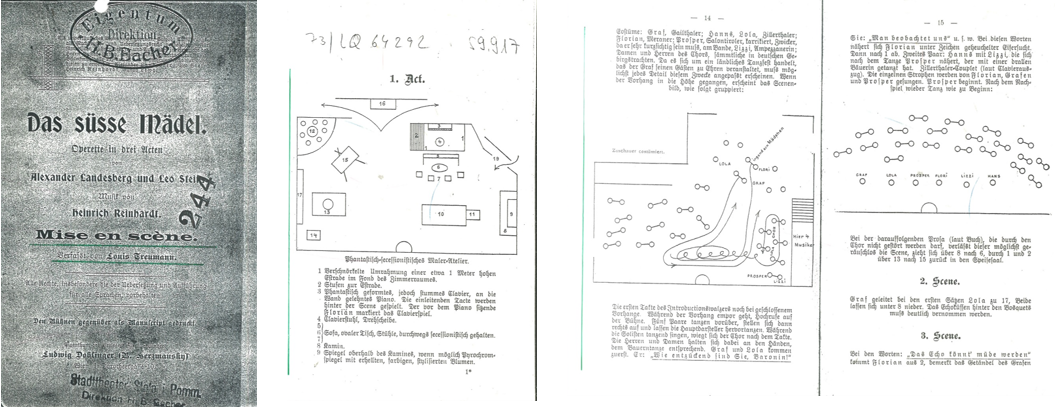

Das Regiebuch zu Heinrich Reinhardts Operette “Das süße Mädel”. (Foto: Archiv Marion Linhardt)

Wiener und später Berliner Operetteninszenierungen gewannen im 20. Jahrhundert in ähnlicher Weise Vorbildcharakter wie die Pariser Opernproduktionen des 19. Jahrhunderts. Ein entscheidendes Medium für die alltägliche Theaterarbeit waren in diesem Zusammenhang die Regiebücher, in denen die Uraufführungsinszenierungen der entsprechenden Operetten mehr oder weniger minutiös beschrieben waren und die als Teil des Aufführungsmaterials von den Bühnenverlagen mitvertrieben wurden.

Die einzelnen Regiebemerkungen waren dabei bis zu einem gewissen Grad ein Reflex auf die darstellerischen Eigenheiten vor allem der führenden Operettensänger und -sängerinnen, denen die Hauptrollen dieses oder jenes Stücks auf den Leib geschrieben wurden; genaue Analysen größerer Stückserien erlauben Rückschlüsse etwa auf die besondere Bühnenkunst einzelner Stars bzw. auf den Einfluss, den diese Persönlichkeiten auf grundlegende Entwicklungen der Operettendramaturgie und -ästhetik nahmen.

Viele sogenannte Soufflierbücher des frühen 20. Jahrhunderts unterschieden sich hinsichtlich des Informationsgehalts nur graduell von den Operettentextbüchern des 19. Jahrhunderts, die als Zensurbücher bei den Behörden eingereicht wurden. Bereits dort hatte der Nebentext eine Funktion, die eher der Regieanweisung als der herkömmlichen Szenenanweisung entsprach.

Wesentlich für die Soufflier- und Regiebücher nach 1900 war bei stetig zunehmender Dichte der szenischen Anweisungen, dass sich mit diesen Publikationen die Dokumentation einer bereits realisierten Inszenierung verband. Was die inhaltliche Ausrichtung der Regiebücher betrifft, so fällt auf, dass sich ein immer größerer Anteil der Regiebemerkungen auf das Seelenleben der (Haupt-)Figuren bezog, das in seinen physischen Äußerungen – das heißt in seinen gleichsam auf der Körperoberfläche, in Bewegung, Gestik, Mimik, Blick, Tonfall etc. wahrnehmbaren Zeichen – genau beschrieben wurde. Regiebemerkungen in der Operette repräsentierten, beginnend im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, dann je nach Subgenre in zunehmendem Maß, eine nonverbale Schicht der Stücke, die Emotionen visualisierte; sie wurden zu Notaten einer „Sprache der Seele“. Im Medium Regiebuch finden sich also die Spezifika der psychologisierenden Operette gleichsam abgebildet.

Unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung, das heißt unabhängig davon, auf welche Aspekte der Bühnendarstellung die Regiebemerkungen im Einzelnen zielten, ist zu konstatieren, dass die szenenbezogenen Anteile der Regiebücher über die Jahrzehnte erheblich an Umfang, Genauigkeit und Detailliertheit gewannen. Die immer kleinteiligere Fixierung der Uraufführungen in den entsprechenden Publikationen hatte bühnenpraktisch betrachtet Konsequenzen für die konkrete Arbeit der Ausstatter und Regisseure an jenen Theatern, die die hauptstädtischen Operettenuraufführungen in hohem Maß „nachbilden“ wollten.

Bühnenästhetisch verweisen die akribischen Aufzeichnungen auf die Sonderstellung der Operette im Gefüge der theatralen Sparten: In einer Zeit, in der die Regie und die Ausstattung von Opern und Schauspielen an immer mehr Theatern im deutschsprachigen Raum eine deutliche Tendenz hin zu szenischen Stilisierungen, zu Abstraktionen oder aber zu fantastisch ausgerichteten Raumkompositionen zeigten, steigerte sich im Fall der modernen psychologisierenden Operette das Bemühen um Realistik fortwährend – womit übrigens nichts über den Realitätsgehalt der erzählten Geschichten oder über die Wahrscheinlichkeit der präsentierten Milieus gesagt ist. Im Rahmen der Produktions- und Rezeptionsmechanismen der modernen Operette stellte künstlerische Individualität für das Bühnenereignis keine relevante Kategorie dar – mehr noch: in den 1920er Jahren waren etwa im Fall von Lehár- oder Stolz-Operetten die Bühnen mit Übernahme des Aufführungsmaterials tatsächlich verpflichtet, bei der Einstudierung bis in Details den Vorgaben der Regiebücher zu folgen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass sich die wenigen avancierten Regisseure, die bereits relativ früh alternative szenische Auseinandersetzungen mit Operetten vorstellten, keine aktuellen Stücke für ihre Produktionen wählten. Es waren unter anderem Operetten Jacques Offenbachs, die der avancierten Regie interessante Herausforderungen boten – so wie es ebenfalls seine Operetten waren, die im 20. Jahrhundert in die institutionelle Ebene des deutschen „Kulturtheaters“ der städtischen und staatlichen Bühnen aufrückten. Einige wichtige Regisseure, die sich Offenbach gewidmet haben, wurden bereits genannt.

Max Reinhardt auf einer signierten Postkarte, 1911. (Photo: Nicola Perscheid)

Nicht erwähnt wurde bislang ein Regisseur, den die Beschäftigung mit Offenbach besonders lang begleitet hat, nämlich Max Reinhardt. Reinhardt inszenierte Offenbach in Deutschland nicht an öffentlich finanzierten Theatern, sondern an Geschäftstheatern wie dem Neuen Theater, dem Großen Schauspielhaus und dem Theater am Kurfürstendamm in Berlin.

Zu Orpheus in der Unterwelt und Die schöne Helena entstanden über die Jahrzehnte verschiedenartige Produktionen, die sich einerseits durch spezifische Besetzungsentscheidungen – weitgehende Besetzung mit Schauspielern oder aber Kombination von Schauspielern und Opernsängern –, andererseits durch massive musikdramaturgische Eingriffe zugunsten der ab den 1920er Jahren vorherrschenden Revueästhetik auszeichneten.

Der Olymp in der Max-Reinhardt-Inszenierung von “Orpheus in der Unterwelt” in der Münchner Musikfesthalle. (Foto: Gebrüder Hirsch; aus Laurence Senelicks “Jacques Offenbach and the Making of Modern Culture”)

Ausgehend von Reinhardts Interesse an Offenbach sei nun etwas genauer auf drei Inszenierungen geblickt, die in den Jahren 1911 und 1912 in München herauskamen und für die Räume gewählt wurden, die, so könnte man formulieren, dem anti-illusionistischen Zug von Offenbachs Stücken in idealer Weise angemessen waren. Bei den Räumen handelt es sich um das Künstlertheater und um die Musikfesthalle, die betreffenden Produktionen sind Max Reinhardts Schöne Helena und sein Orpheus, beide von 1911, sowie Gustav Charlés Produktion des Orpheus von 1912, die noch in neuesten Forschungsarbeiten fälschlicherweise ebenfalls Reinhardt zugeordnet wird.

Das Künstlertheater und die Musikfesthalle repräsentieren als Rahmen für szenische Ereignisse eine der entscheidenden Tendenzen der theaterreformerischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts, nämlich die Hinwendung zu Raumkonzepten, die sich von der Guckkastenbühne absetzten und ein neues Verhältnis von Publikum und szenischem Geschehen konstituierten. Für die Ästhetik der Guckkastenbühne, die im 19. Jahrhundert in Kombination mit einem perfektionierten System der perspektivischen Bühnenmalerei ihre Hochzeit erlebt hatte, war eine klare Trennung von Schauraum und Spielraum kennzeichnend, die das Bühnengeschehen als das „Andere“, das an einem anderen Ort Situierte auswies, das dem von ihm geschiedenen Zuschauer die Illusion eines wirklichen Geschehens vermitteln wollte.

Das Künstlertheater in München, eröffnet 1908; Architekt: Max Littmann. (Foto: Archiv Marion Linhardt)

Künstlertheater und Musikfesthalle, beide errichtet für die Münchner Kunstgewerbeausstellung 1908 auf der Theresienhöhe, durchbrachen dieses Modell, durchbrachen die Trennung und damit die Illusion von Wirklichkeit: das Künstlertheater, indem es als Reliefbühne auf Tiefen- und Raumwirkungen verzichtete und das Gezeigte sehr nah an das Publikum heranführte, die Musikfesthalle, indem sie – ohne eigentliche Theaterbühne, lediglich mit einem Podium ausgestattet – zu gänzlich neuen Strategien der theatralen Nutzung zwang.

Für beide Räume war charakteristisch, dass die Rampe als räumliche und ästhetische Abgrenzung entfiel, wodurch beide sich für anti-illusionistische Dramaturgien wie diejenigen Offenbachs besonders eigneten: Reinhardt wie Charlé zeigten hier das Spiel als Spiel. Ihre Offenbach-Inszenierungen hatten damit, so meine These, Anteil an jener Ausprägung der Theateravantgarde, die eine Re-Theatralisierung des Theaters verfolgte.

Das Künstlertheater, ein Bau von Max Littmann, entstand auf Initiative des Theaterreformers Georg Fuchs, der damit eine Wende in dem von ihm diagnostizierten Prozess des Kulturverfalls anstoßen wollte: das Theater ohne Tiefenwirkung sollte – Fuchsʼ Schlagwort ist die „transorchestrale Einheit“ – das Publikum in ein rauschhaftes Geschehen unmittelbar hineinnehmen, um damit einen „Urzustand“ von Gemeinschaft wiederherzustellen. Dieses Konzept mit seinen weitreichenden ideologischen Implikationen hat Reinhardt zweifellos nicht geteilt.

Akt 2 aus “Die schöne Helena”, inszeniert vo Max Reinhardt in München, 1911. (Foto: Jos. Paul Böhm, aus Laurence Senelicks “Jacques Offenbach and the Making of Modern Culture”)

Gleichwohl hat er die spezifischen architektonischen Gegebenheiten des Künstlertheaters bei seiner Inszenierung der Schönen Helena in einer Weise genutzt, die die Zuschauer bis zu einem gewissen Grad zu einem Teil des Geschehens werden ließ. Zentrales Element war dabei der in der Literatur viel besprochene, für das japanische Kabuki charakteristische und in München von Ernst Stern realisierte Blumensteg (Hanamichi), ein den Zuschauerraum überbrückender Gang, der als Auftrittsweg wie als zusätzliche Spielfläche diente.

Lion Feuchtwanger, der die Qualität von Reinhardts Inszenierung darin erblickte, „die lichte Bewegtheit, den bunten, liebenswürdigen, immer regen Tanzrhythmus, der den Nerv der Operette bildet, ins Szenische“ übersetzt zu haben, beschreibt in seiner Rezension die Wirkung des Raumarrangements: „da ist der Blumenweg, jener Steg, der von der Mitte des amphitheatralischen Zuschauerraums auf die Bühne führt, und der in ‚Sumurun‘ plump und stillos gewirkt hat, hier aber mit Bedeutung auch gefällig ist. Denn er stellt zunächst, gemäß dem Uebermut der Buffo-Oper, einen intensiven Kontakt zwischen Publikum und Bühne her, verbindet Thorax und Smoking zu einem possierlichen Hendiadyoin und schlägt eine Brücke zwischen nebulos pathetischer Vergangenheit und höchst real befrackter, kritizistischer Gegenwart“. (Lion Feuchtwanger, „Reinhardt in München. 1. Die schöne Helena“, in: Die Schaubühne 7.2 (1911), Nr. 30/31, S. 81 ff.)

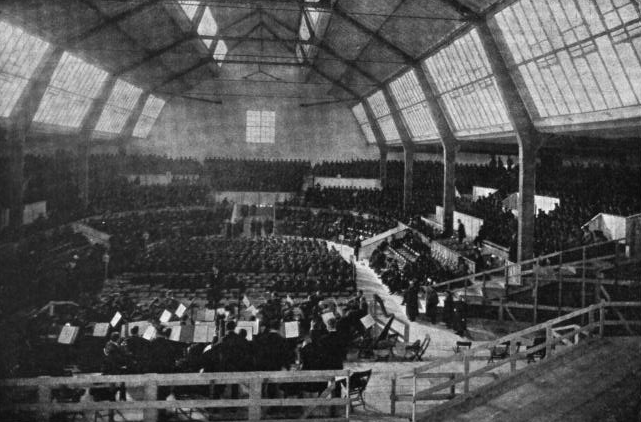

Die Neue Musik-Festhalle München, in der gerade die Uraufführung von Mahlers 8. Symphonie geprobt wird.. (Photo: Jaeger & Goergen)

Reinhardts Produktion von Orpheus in der Unterwelt in der Musikfesthalle gewann ihren anti-illusionistischen Gestus ebenfalls zunächst aus den räumlichen Bedingungen. Es handelte sich bei dieser Halle um einen von Wilhelm Bertsch entworfenen Riesenbau für 3.000 Zuschauer bzw. Zuhörer, in dem im September 1910 die Uraufführung von Gustav Mahlers 8. Symphonie stattgefunden hatte.

Max Reinhardt hatte hier im selben Jahr Sophoklesʼ König Ödipus inszeniert, 1911 schloss sich seine Produktion der Orestie von Aischylos an, der Offenbachs Orpheus als Satyrspiel diente. Das Parkett der Halle ließ sich im Sinn einer Zirkusmanege bzw. vergleichbar der Orchestra des antiken Theaters nutzen. Für Orpheus wurde die Hälfte dieses zentralen Teils in einen Orchestergraben verwandelt, die andere Hälfte wurde vor allem für Einzüge und Tänze genutzt. Der Handlungsraum war in Stockwerke aufgeteilt, die Olymp (in Gestalt eines hohen Treppenturms), Erde und Hades entsprachen. Feuchtwanger sah hier „die alte Mysterienbühne parodiert“ und erkannte im Gesamtkonzept „mehr als Ulk“, nämlich „plastische Travestie, Fleisch und Bein gewordene Ironie“. (Lion Feuchtwanger, „Aus München. 1. [Orpheus in der Unterwelt]“, in: Die Schaubühne 7.2 (1911), Nr. 43, S. 376 f.)

Lion Feuchtwanger in München, 1909. (Foto: Feuchtwanger Memorial Library, University of Southern California)

Details des anti-illusionistischen Zugangs waren unter anderem der spezifische Einsatz von Girls, die phasenweise um den Orchestergraben gelagert waren und um die Köpfe der Musiker die Beine baumeln ließen, sowie die Gestaltung des Chors, der Abendkleidung trug und quasi als Teil des Auditoriums wirkte, der nur dann und wann in die Aktion einbezogen wurde. Alfred Mensi von Klarbach schrieb dazu kritisch: „Aber nur einem Reinhardt konnte es einfallen […], die Chöre, für die er in seinem Ensemble keine Sänger hat, durch ungenannte Damen und Herren, die wie zu einer Konzertaufführung in Zivil rechts und links von der Bühne auf ihren Sesseln saßen, singen zu lassen“. (Allgemeine Zeitung [München], 9. September 1911, S. 615 ff.)

Durch die Eigenheiten des Raums und Max Reinhardts Strategien, ihn zu bespielen, wird die Evozierung jeglicher Illusion vermieden, wie sie für die psychologisierende Operette der Moderne unabdingbar war.

Impressario und Schauspieler Gustav Charlé. (Foto: Ludwig Gutmann, Theatermuseum Wien)

Für Gustav Charlé, der Orpheus 1912 im Künstlertheater herausbrachte, war mit dem Begriff der Burleske das ästhetische Konzept seiner Inszenierung gegeben. In einer detailreichen Beschreibung der szenischen Gestaltung verdeutlicht er selbst, wie er die Burleske unter den spezifischen Bedingungen der tiefenlosen Bühne realisiert hat: In das Kornfeld des Stückbeginns traten die dramatis personae durch mehrere Klapptürchen wie in eine Kinderspielzeugschachtel, Aristeus zog während seines Auftrittslieds zwei auf Pappe gemalte Schäfchen über die Bühne, im Duett Orpheus / Eurydice regneten während der Violinpassagen von überall her Notenschlüssel auf Eurydice, in die Hölle glitt sie mit Pluto auf einem Schaukelpferd.

Anti-illusionistisch wirkten neben der stilisierten Komik der Ausstattung unter anderem die Präsentation des Duetts Orpheus / Öffentliche Meinung vor einem geschlossenen Vorhang als „Sondernummer“, der Szenenwechsel zum Olymp, für den die Gottheiten über außerhalb der Bühne liegende Treppen auftraten, hinter einen Wolkenvorhang schlüpften und sich dort zu einer Art Tableau auftürmten, an dessen höchster Stelle Jupiter thronte, sowie der Einsatz einer Rutschbahn vom Olymp in den Hades, die an den Türmen der Münchner Frauenkirche (diese gemalt als Prospekt / Panorama) vorbeiführte.

Die Fliegen-Szene wurde unter Mitwirkung des Kleinwüchsigen Friedrich Ulpts zu einer umfangreichen Pantomime ausgebaut und die Pluto-Styx-Szene dahingehend verändert, dass Pluto von vielen immer kleiner werdenden Styxen bedrängt wird. (Vgl. Gustav Charlé, „Operettenregie. Impressionen und Bekenntnisse“, in: Neues Wiener Journal, 18. Juli 1912, S. 8 f.)

Mit seinem Konzept der Burleske befand sich auch Charlé, so wird deutlich, in diametralem Gegensatz zu den emotionalisierenden Tendenzen der Regie der seinerzeit aktuellen Operette.

4. Ausblick

Walther Brügmann, von 1924 bis 1933 Operndirektor an den Städtischen Theatern Leipzig, wo er unter anderem die Uraufführungen von Ernst Kreneks Jonny spielt auf und Kurt Weills Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny inszenierte, veröffentlichte Anfang der 1930er Jahre Reflexionen zu den Möglichkeiten der Operettenregie.

Walther Brügmann als junger Schauspieler der Städtischen Bühnen Leipzig.

Darin stehen sich eine Einschätzung der Operette, wie Reinhardt und Charlé sie bereits vor dem 1. Weltkrieg ihren Offenbach-Inszenierungen zugrunde gelegt hatten, und die noch immer anhaltende Praxis, mit der Operette „Leben“ darstellen zu wollen, gegenüber:

„Operette ist die letzte Abwandlung des Satyrspieles der Alten; also weder das Leben selber, nicht einmal der Widerschein des Lebens, sondern nur seine sentimentale und groteske Verzerrung in vielfachsten Spielarten. Eines aber ist gewiß: Wenn eine Gattung Theaterstück den Spielleiter von der Verpflichtung befreit, handfeste Wirklichkeit auf die Bühne zu bauen, so ist es die Operette. Es ist einfach Überheblichkeit der Operetten-Autoren, zu verlangen, daß die Pyramiden von Gizeh, das Carlton-Hotel und der Marktplatz von Nürnberg in Lebensgröße auf die Bühne zu stellen sind […]. Denn die Pyramiden und das Carlton-Hotel und der Marktplatz von Nürnberg haben – ich leiste jeden Eid – mit den daselbst handelnden Personen so wenig gemein, wie ein Rasierpinsel mit einem Säugling. […] Eines aber kann man: Im Bühnenbild die Atmosphäre des Stückes einfangen, Kern und Wichtigstes für den szenischen Ablauf zur Geltung bringen […]. Man kann Albernheit und Dummheit so belustigend aufstrahlen lassen und Charme und Grazie hervorkehren, daß die in jedem Satyrspiel verborgene, lockere Parodie und ihre Unernsthaftigkeit befreiend mitreißt.“ (Walther Brügmann, „Glanz und Elend der Operettenregie!“, in: Leipzig. Illustrierte Monatsschrift für Kultur, Wirtschaft und Verkehr 7 (1930/31), S. 193 ff.)

Brügmann schlägt hier generell für die Inszenierung von Operetten vor, wozu Offenbach schon immer herausgefordert hat.

Dieser Beitrag ist die unwesentlich modifizierte Fassung eines Vortrags, der für die Ringvorlesung „Wege in die Moderne? Jacques Offenbach, Europa und die Kultur des 19. Jahrhunderts“ der Goethe-Universität und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main im Sommersemester 2019 entstand.