Hans-Dieter Roser

Operetta Research Center

26 April, 2019

Franz von Suppé – das sind ein paar wenige Ouverturen, die man heute noch spielt, seltener in Konzerten, wo leider die Tradition, mit einer Ouverture zu beginnen, allmählich verloren gegangen ist.

Franz von Suppé, 1870. (Photo: Fritz Luckhardt / Theatermuseum Wien)

Franz von Suppé – das sind eine einaktige und eine mehraktige Operette, die man zu Recht „Spitzenwerk der Wiener Operette“ nennt, aber nur selten spielt und nie in der Originalfassung, und durch die man sich noch dazu hinreißen lässt, den Komponisten als „Erfinder der Wiener Operette“ zu titulieren, als ob man ein Genre so einfach erfinden könnte.

Werden in einem Operettenführer aus dem Jahre 1898 noch elf Werke von Franz von Suppé besprochen, so werden in Reclams Operettenführer von 1969 nur mehr vier Werke behandelt, eines davon aber bereits in einer entstellenden Neubearbeitung.

Franz von Suppé – das ist dann noch ein bei feierlichen Anlässen patriotische Identität stiftender Marsch, der in dieser Form nicht vom Komponisten geschaffen wurde. Als Lied über den Semmering im 6/8-Takt begann es, mutierte dann zu einem zynischen Couplet – Protestsong, würden wir heute sagen – immer mit der gleichen Schlusspointe „O, Du mein Österreich“, bis schlussendlich Ferdinand Preis die Melodie unter diesem Titel zu einem zackigen Militärmarsch werden ließ.

Franz von Suppé – das ist heute ein bedauerlicherweise verdrängter Komponist. Denn ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, dass das Jubiläum des 200. Geburtstags weder von einer Musikbühne noch von den Wiener Philharmonikern im Neujahrskonzert zur Kenntnis genommen wurde. Suppé befindet sich aber da in bester Gesellschaft: Denn auch der 200. Geburtstag von Jacques Offenbach im kommenden Juni wurde nicht zur Kenntnis genommen, obwohl der Komponist eine besonders enge Beziehung zu Wien hatte und Ahnvater dessen war, womit heute noch unser Kulturleben im Ausland punktet.

Jacques Offenbach riding his success, a caricature from a Paris newspaper.

Franz von Suppé wurde am 18. April 1819 in Spalato, dem heutigen Split, geboren. Das ist von den von ihm selbst angegebenen biographischen Fakten zu seiner Abstammung und Jugend das Einzige, was man unangezweifelt glauben darf. Wir Biographen sind bisher alle den Angaben des Musikschriftstellers Otto Keller gefolgt, der mit einer Enkelin Suppés verheiratet war und seine „Fakten“ aus dem Mund der Witwe des Komponisten empfangen hatte, so wie sie ihr der Meister selbst erzählt hatte.

Otto Keller entwickelte eine Geschichte mit einer belgischen Abstammung der Familie, die es vorerst nach Cremona verschlug, bis sie schließlich in Dalmatien ansässig wurde. Der Musiker und Musikhistoriker Vladimir Haklik, ehemaliges Mitglied der Wiener Symphoniker, hat als erster diesen Stammbaum angezweifelt. Er postulierte kroatische Wurzeln der Familie.

Und er sollte Recht behalten: Dem Germanisten und Theaterwissenschaftler Andreas Weigel, der die Zeit von Suppé in Gars aufarbeitet, gelang es, einen Beitrag in einer Wiener Zeitung aus dem Jahr 1926 zu finden, der Otto Kellers „Fakten“ in den Bereich eines wahrscheinlich von Suppé erfundenen Märchens verweist. Aber darüber wird er im Juni ein Buch vorlegen, dem ich hier fairerweise nicht vorgreifen will, so dankbar ich Andreas Weigel auch für seine Vorinformation bin.

Es wäre natürlich leichtsinnig, Franz von Suppé nun als kroatischen Komponisten zu bezeichnen. Im Frieden von Karlowitz 1699 war Dalmatien – ohne Dubrovnik – der Republik Venedig zugefallen. Kroatisches wurde von Italienischem verdrängt, hielt sich nur in den bäuerlichen Gebieten. Mit dem Untergang der Republik Venedig 1797 kam im Vertrag von Campo Formio Dalmatien zu Österreich, definitiv allerdings erst nach den Napoleonischen Kriegen 1814/15. Man sprach aber weiter Italienisch, was auch Amtssprache blieb, und pflegte italienische Kultur, besonders im Musik- und Theaterbereich.

Ich führe das etwas ausführlicher aus, weil wir sehen werden, dass die italienische Abstammung bei Suppé zu einer idée fixe, zu einem Marketing-Konzept in seinem weiteren Lebenslauf wurde.

Hat man im Geburtsregister von Spalato noch Francesco-Ezechiele-Ermenegildo de Suppe ohne Akzent vermerkt, darf man das für einen Schreibfehler halten, könnte aber auch vermuten, dass Suppé damals wie Suppe geschrieben wurde und der accent grave erst bei der Gestaltung der Biographie dazukam. So würde ich als biographisch gebranntes Kind das sehen. Andreas Weigel ist da anderer Meinung. Unangefochten ist aber die Tatsache, dass Suppé eigenmächtig seinem Namen den italienischen Mädchennamen der Großmutter hinzufügte, die vor ihrer Verheiratung Demelli von Löwenfeld hieß. Er nannte sich nun Suppé-Demelli.

Alle von Otto Keller dargelegten Ausbildungswege außer den auf Zara bezogenen, wohin die Familie von Spalato gezogen war, als der Vater dort Kreisamtssekretär wurde, dürfen wir getrost vergessen: Nichts ist mit einem Rechtsstudium an der Universität Padua ab dem 16. Lebensjahr, nichts ist mit dort entstandenen Bekanntschaften mit Donizetti, Rossini und dem jungen Verdi. Mit Donizetti trieb es der junge Suppé besonders toll: Er ließ ihn zwischen den Zeilen als seinen Lehrer durchscheinen – auch noch später in Wien. Franz von Suppé hat aber erst 1848 zum ersten Mal italienischen Boden betreten, und zwar in Mailand. Da verdämmerte Donizetti bereits in Bergamo. Auch die Berichte, dass Donizetti Suppé in Wien bei der Komposition seiner Oper beraten und ihn sogar im Sommer nach Italien eingeladen hätte – alles Erfindungen!

Heute würden wir sagen: Franz von Suppé war ein Marketinggenie – oder wie es in Wien im 19. Jahrhundert hieß – ein „Schmähtandler“! Ich vermute, dass er in späteren Jahren selbst an seine erfundene Biographie glaubte und sie auch so seiner zweiten Frau weitergab. Denn Otto Kellers Biographie erschien 1905. Da lebte Sofie Rosina von Suppé, die Regensburgerin, noch. Sie verstarb erst 1926 und nahm am Buch Otto Kellers keinen Anstoß.

Otto Schneidereits “Franz von Suppé. Ein Wiener aus Dalmatien,” published in the former East-Germany.

Otto Keller dürfen wir vielleicht in seiner Darstellung der musikalischen Ausbildung des jungen Franz folgen, die in Zara einsetzte. Der Vater hatte für seinen Sohn eine Beamtenlaufbahn vorgesehen und versuchte, jegliche musikalische Betätigung zu unterbinden. Der Sohn konnte ihn aber mit einem Flötenständchen zum Geburtstag rühren und eine musikalische Ausbildung in Zara durchsetzen.

Die Suppés in Wien

Als Franz 15 Jahre alt war, starb der Vater. Die Mutter zog mit dem Sohn wieder nach Wien, wo Otto Keller als Sprachrohr der Witwe Suppé wieder über verschiedene Versuche berichtet – unter anderem des Großvaters mütterlicherseits mit Namen Jandowsky -, Franz der Musik zu entziehen. Schulbesuche am Schottengymnasium oder am Polytechnikum gingen schlecht aus. So konnte auch da der Junge sich durchsetzen und seine weitere musikalische Ausbildung verfolgen. Die Pension der Mutter reichte dafür allerdings nicht aus. Also musste sich der junge Suppé seine Ausbildung durch Musikstunden und Unterricht in der italienischen Sprache verdienen, wodurch er auch schnell im Deutschen sattelfest wurde.

Wien war damals noch keineswegs eine Metropole wie Paris, das 1846 bereits die Millionenmarke überschritt. Nach statistischen Angaben aus dem Jahr 1841 lebten in Wien nur 357.927 Menschen, davon aber nur 52 593 im Zentrum, der Rest in den vielen Vorstädten, wo auch die Suppés landeten, nämlich auf dem Alsergrund in dem heute noch existierenden Haus Lackierergasse 8.

Was Kellers Berichte über die musikalische Ausbildung betrifft, müssen wir wieder auf die Korrektur durch Andreas Weigel warten. Keller verschleiert das Konservatorium, das Franz von Suppé besuchte, indem er von einem Konservatorium der Tonkünstler spricht, dem Simon Sechter und Ignaz Ritter von Seyfried als Lehrer verbunden waren. Es gab aber damals nur das berühmte Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde auf den Tuchlauben, wo Franz von Suppé eindeutig nicht inskribiert war.

Ob Simon Sechter, Hoforganist seit 1824, der noch bei Antonio Salieri studiert und Franz Schubert im Kontrapunkt unterwiesen hatte, Lehrer Franz von Suppés gewesen war, ist nicht klar darstellbar. Es hätte sein können. Ein Übergang von den Lehrern aus Zara zu den Lehrern von Wien war jedenfalls nicht problematisch gewesen, da im gesamten Bereich der Monarchie einheitlich nach der Generalbass-Lehre unterrichtet wurde.

Sicher ist, dass Franz von Suppé Schüler von Ignaz Ritter von Seyfried war. Seine aus Zara mitgebrachte Messe hatte ihn dafür empfohlen. Suppé, der auch später noch an das Opus glaubte, sollte sie zu seiner Missa Dalmatica umarbeiten, dem anderen großen kirchenmusikalischen Werk neben dem für Franz Pokorny, seinem ehemaligen Direktor, komponierten Requiem, das 1855 in der Piaristenkirche uraufgeführten wurde.

Seyfried war der richtige Lehrer für Franz von Suppé, bei dem er auch kompositorisch seine in Zara entfachte Theaterlust – und hier besonders für die italienische Oper – ausleben konnte. Seyfried war noch 1797 von Emanuel Schikaneder als Kapellmeister und fleißiger Hauskomponist an das Freihaustheater auf der Wieden engagiert worden. Für dieses Theater und ab 1801 für das Theater an der Wien komponierte er 20 große Opern, 20 Operetten – womit damals kleine komische Opern bezeichnet wurden – und noch 200 Musiken für Dramen und als Einlagen. Seyfried hatte seinerseits eine gründliche Ausbildung genossen, die bereits zu Mozarts Lebzeiten angesetzt hatte, den er durch die beruflichen Möglichkeiten seines Vaters noch als Pianisten erleben durfte. Die höheren Weihen als Komponist erhielt er durch Johann Georg Albrechtsberger. Nach seinem Abgang vom Theater widmete sich Seyfried intensiv der Kirchenmusik.

All dieses Wissen gab er an Franz von Suppé weiter, seinem 80. Schüler auf der penibel geführten Liste von insgesamt 96 Studenten in seiner Autobiographie, die sich im Besitz der Gesellschaft der Musikfreunde befindet. Student Suppé begann unter seiner Aufsicht nach einer neuen Messe in C-Dur an seiner ersten Oper zu arbeiten: Virginia auf einen Text von Ludwig Holt, über den bisher keine näheren Angaben auffindbar waren, von dem aber auch einige Gedichte von Suppé vertont wurden.

Die ersten Werke entstehen

Wie sehr sich das theatralische Talent in den Vordergrund gedrängt hatte, zeigte sich bereits bei dieser Messe in C-Dur von 1836, die teilweise mit einer Fröhlichkeit aufwartet, die nicht mit den liturgischen Erfordernissen korrespondiert und die quasi über eine Ouverture verfügt – wenn auch nur 46 Takte umfassend und „Aufzug“ genannt. Es ist ein flotter Einzugsmarsch, mit dem die Garnisonsmusik ganz in italienisch-kroatischer Tradition in die Kirche einziehen sollte.

Die Oper Virginia, die Franz von Suppé in Angriff nahm, erinnert an Lessings Emilia Galotti, da auch in ihr ein Vater seine Tochter ermordet, um sie vor Nachstellungen eines römischen Adeligen zu schützen. Der sehr verdienstvolle Biograph Otto Schneidereit sieht in der Wahl des Stoffes eine Vorahnung der Tendenzen des Revolutionsjahres 1848, was aber doch etwas weit hergeholt ist. Otto Keller vermittelt den Eindruck, dass die Partitur vollständig vorliegt. Dem ist nicht so. Es entstand nur eine Klavierfassung von Teilen des Textbuches, alles aber bisher verschollen.

In der Öffentlichkeit fiel der Name Suppé erstmals 1839 im Wochenblatt Die Lyra auf, das den Erstdruck eines Liedes „Gefangen“ auf einen Text von Ludwig Holt erwähnt, eines Tenorliedes mit einfacher Klavierbegleitung, die durch Waldhorn, Cello, Violine und Flöte erweitert werden kann.

Auch Bäuerles Theaterzeitung war auf den jungen Komponisten aufmerksam geworden. Bei einem Prüfungskonzert war Franz von Suppé 1840 erstmals als Dirigent erfolgreich eingesprungen, wie Keller erzählt, wobei auch eine Komposition vom jungen Komponisten aufgeführt wurde: Der Hofkapellensänger Mathias Lutz trug – mit Suppé am Klavier – sein Lied „Liebeswahn“ vor, für dessen Text wiederum Ludwig Holt zeichnete. Auch darüber wird Andreas Weigel mehr zu berichten haben und damit ebenso die Suppé-Biographik auf eine höhere Stufe der Wahrheit führen. Es könnte vielleicht der Eindruck entstehen, dass solche Berichtigungen nach Entdeckungen die vorliegenden biographischen Studien wertlos machen. Dem ist aber nicht so. Sie werden wegen jeweils anderer Ansatzpunkte nicht entwertet.

Später im Jahr 1840 markierte Ritter von Seyfried den Endpunkt der Ausbildung Suppés mit einem denkwürdigen Brief: „Dass Herr Franz von Suppé in jüngster Zeit mit dem beharrlichsten Fleiße, unermüdlichem Eifer und gleich günstigem Erfolge dem Studium der Tonsetzkunst sich gewidmet, bei mir den vollständigen theoretisch-praktischen Lehrkurs absolviert und außer gelungenen Probeversuchen in sämtlichen Kompositionszweigen auch mit besonderer, ebenso seltener als schätzbarer Hinneigung zur ernsten Schreibart, eine solenne Messe, einen großen Instrumental-Psalm für Soli und Chorstimmen, nebst anderen Kirchen- und oratorischen Sätzen in sehr befriedigender Weise vollendet habe, wird hiermit wahrheitsgemäß bestätigt.“

Die Lehrzeit war beendet. Was nun?

Gemäß seiner Ausbildung hätte Franz von Suppé mehrere Möglichkeiten gehabt. Da wären zunächst einmal die drei Hof-Positionen in der Innenstadt gewesen, die Hofmusikkapelle, das Hofburgtheater, das ein eigenes Orchester unterhielt, und das Theater am Kärntnertor, das eigentliche Hofoperntheater. In der Hofmusikkapelle bestanden zufolge der unbefristeten Berufungen keine Aufstiegsmöglichkeiten, im Hofburgtheater galt es, nur Ouverturen, Zwischenaktsmusiken, Militärsignale und hin und wieder Lieder zu komponieren oder zu dirigieren – unergiebig für einen jungen Komponisten, der eigentlich Opern schreiben will. Und das Hofoperntheater war durch die Pächter Carlo Balochino und Bartolomeo Merelli fest in italienischen Händen und pflegte auch bevorzugt italienisches Repertoire – Bellini, Rossini und Donizetti, von dem innerhalb von zehn Jahren 32 Werke am Kärntnertor gespielt wurden.

Das mag auch – wie schon erwähnt – den Italien-affinen Suppé animiert haben, 1841 die Mär von der Donizetti-Nähe auszubauen. Nur Donizetti war 1841 nicht in Wien. Donizetti betrat erst im März 1842 zum ersten Mal Wiener Boden. Auch für die weiteren Aufenthaltsperioden des Künstlers gibt es keine Belege für Treffen der beiden. Der Briefwechsel Donizettis mit dem Wiener „Musikgrafen“ Moriz Graf von Dietrichstein, der alle örtlichen Bedeutsamkeiten reflektiert, erwähnt nie den Name Suppé. In das Jahr 1843 fällt zwar eine Arbeit Franz von Suppés für das Kärntnertortheater, ein Einlage-Duett für die Oper La casa dei matti von Vincenzo Fioravanti, das die Presse sogar lobt. Aber zu dieser Zeit hielt sich Donizetti nicht in Wien auf. Interessant ist, dass Suppé mit diesem Duett als Francesco Suppè zeichnete, also ganz bewusst aus Reklamegründen die italienische Schiene bediente. Die Masche oder tatsächliche Gegebenheit mit dem italienischen è konnte sich allerdings im französisch dominierten Wien nicht durchsetzen, wo selbst ein Cottage zu einem „Cottäsch“ wurde. Italienisches hatte nur in der Oper und in der Küche Geltung, nicht bei Namen. Suppè wurde zu Suppé, was schließlich als unausrottbar auch vom Komponisten akzeptiert wurde.

Da die drei Hof-Institutionen ausfielen, blieben dem jungen Musiker in Wien als Betätigungsfeld nur mehr die drei Vorstadttheater mit ihren Nebenbühnen, den diversen Sommerarenen. Denn Wien hatte noch nicht ein so reiches Theaterleben wie Paris, das 1840 bereits 17 Bühnen zählte. An zwei dieser Wiener Vorstadtbühnen, die ein gemischtes Repertoire pflegten wie heute noch viele Stadttheater, regierte der legendäre Karl Carl als Direktor: am Theater an der Wien und am Leopoldstädter Theater, das später seinen Namen als Carl-Theater erhalten sollte.

Am dritten Theater, dem Theater in der Josefstadt, herrschte als Direktor Franz Pokorny, den der Eigentümer der Immobilie, der Straussenwirt Wolfgang Reischl, 1837 als Pächter verpflichtet hatte. Er spielte Volks- und Zauberpossen, Märchen, Lust- und Singspiele, Ritter- und Spektakelstücke, aber auch seriöse Opern. Dafür hatte er eine Reihe anerkannter Dirigenten verpflichtet, so den auch als Komponisten renommierten Heinrich Proch, der für die Wiener Erstaufführung von Nicolais „Lustigen Weiber von Windsor“ Orchesterrezitative statt der Dialoge komponiert hatte. Weiters war bei ihm auch Carl Binder, der wie Suppé Schüler von Seyfried war, unter Vertrag und hatte wahrscheinlich auch den Kontakt zwischen Suppé und Direktor Pokorny hergestellt. Er sollte später noch bei der Rezeption Offenbachs in Wien eine markante Rolle spielen. Direktor Pokorny, als Klarinettist ins Theatermanagement gerutscht, war im Grunde seines Herzens ein echter Musikant mit einem großen Faible für die Oper. Im Laufe der 40erjahre leitete er einmal gleichzeitig sechs Bühnen in Wien, Baden, Ödenburg und Preßburg und wusste geschickt die entstehenden Synergieeffekte auszunutzen.

So begann für Suppé die Komponisten- und Dirigenten-Fron am Theater in der Josefstadt

Wie später in Zellers Vogelhändler die Prodekane klagen, ihr Beruf schicke sie immer hin und her, so tat das nun Pokorny mit seinen angestellten komponierenden Kapellmeistern, zu denen auch noch Anton Emil Titl gehörte. „Jung lustig, im Alter traurig oder Die Folgen der Erziehung“ sollte die erste kompositorische Tat Suppés im Engagement bei Pokorny heißen, Musik zu einem ziemlich unbedeutenden Stück eines nicht näher identifizierbaren Autors namens Wallis, die am 5. März 1841 im Theater in der Josefstadt zur Uraufführung kam. 188 weitere Bühnenmusiken sollten im Leben Suppés bis 1880 folgen, als der Komponist endlich seine Theaterverträge an den Häusern seines Wirkens, zuletzt dem Carl-Theater, kündigen und von den Einnahmen seiner erfolgreichen Operetten-Trias leben konnte.

Suppé scheint beträchtlichen Fleiß entwickelt zu haben, denn die Anzahl der Premieren, die er zu bedienen hatte, war gewaltig. Da musste der Traum nach einer eigenen Oper zunächst ungeträumt bleiben, weil dafür einfach die Muße fehlte. Jetzt musste die kompositorische Kraft in komische Lebensgemälde, historische Gemälde, Zeitbilder, romantisch- komische Zauberspiele, Lokalpossen, Original-Charaktergemälde, Schwänke, Phantasiegemälde, dramatische Gemälde, Märchen usw. gesteckt werden, wie sich die vielen dramatischen Produktionen der Zeit nannten. Auch Vaudevilles waren schon darunter, die aber völlig anders waren als die in Offenbachs Paris, wo es kleine komische und frivole Szenen waren, die noch nicht ins deutschsprachige Ausland strahlten. Da fielen also für Suppé nur dem Sujet angepasste Ouverturen, Zwischenaktsmusiken, Balletteinlagen und Lieder an, die von ihm zum größten Teil mit aller kompositorischen Akkuratesse absolviert wurden.

Noch heute zeugen Kompositionen aus dieser Zeit vom hohen musikalische Niveau, so zum Beispiel die Ouvertüre zu Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien, einem mit „gymnastischen Kunstproduktionen“ angereicherten lokalen Gemälde von Franz Xaver Told, das am 26. Februar 1844 im Theater in der Josefstadt Premiere hatte, wo Told seit seinem Libretto für die Oper Der Zauberschleier von Anton Emil Titl ein Garant für Erfolg war.

Und an der Josefstadt gab es auch 1844 einen Sommernachts-Traum als „phantastisches Märchen nach Shakespeare von Emanuel Straube“, für das Suppé mit 27 Musiknummern seine bis dahin umfangreichste Partitur schrieb, obwohl ja schon seit 2 Jahren die gesamte Musik Mendelssohn-Bartholdys zur Verfügung gestanden hätte.

1845 erweiterte sich das Wirkungsfeld unseres Komponisten, denn Franz Pokorny hatte das Theater an der Wien ersteigert, womit dessen bisheriger Pächter Karl Carl nicht gerechnet hatte, der sich nun auf das Leopoldstädter Theater zurückziehen musste. Pokorny eröffnete seine neue Spielstätte mit einer „Festouverture“ im großen Stil von Franz von Suppé, ein Beweis, dass der Direktor seinen jungen Komponisten schätzte. Hatte Franz von Suppé schon im Theater in der Josefstadt auch Opern des gängigen Repertoires dirigiert, so tat er das nun vermehrt im Theater an der Wien. Er leitete zur Freude seiner italienisch gestimmten Seele Bellinis Puritani, La sonnambula und I Montecchi ed i Capuleti, sowie Donizettis L’elisir d’amore und Lucia di Lammermoor. Außerdem studierte er Bellinis Norma ein – mit Jenny Lind in der Titelrolle und Jetty Treffz, der späteren ersten Ehefrau von Johann Strauss Sohn, als Adalgisa. Außerdem dirigierte er 1846 Meyerbeers Hugenotten, die unter dem Titel Die Ghibellinen in Pisa an der Wien zur Aufführung kamen.

Daneben lief natürlich das breite, populäre Repertoire weiter, das uns ebenso 1846 mit einer Perle des Suppéschen Oeuvres beschenkte, der Ouvertüre zu Dichter und Bauer, einem Lustspiel mit Gesang von Karl Elmar.

Doch Pokorny war ein ehrgeiziger Direktor: Er hatte schon zur Jahreswende 1845/46 Hector Berlioz für 4 Konzerte nach Wien geholt. 1947 kam dann Giacomo Meyerbeer für die Uraufführung seiner Oper „Vielka“ mit Jenny Lind ans Theater an der Wien, die Suppé – laut Keller – mit 40 Proben für den französischen Gast vorbereitet hatte. Auch Albert Lortzing war von Pokorny an das Theater an der Wien verpflichtet worden – zunächst nur für die Uraufführung des Waffenschmieds 1846, der kein großer Erfolg war. Er verstand sich aber mit den Hausdirigenten und -komponisten so gut, dass er einen Zweijahresvertrag akzeptierte, jedoch bald einsehen musste, dass in Wien vorerst kein Boden für die deutsche Spieloper war.

Diesen Anspruch versuchte Suppé 1847 mit seiner ersten vollständig fertiggestellten Oper Das Mädchen vom Lande – auch auf einen Text von Karl Elmar – zu erfüllen, die im August Premiere hatte. Es handelte sich um eines der beliebten Metamelodrammen im italienischen Milieu, also Theater auf dem Theater. Die Aufnahme war freundlich, aber dennoch läutete das „Mädchen“ das Ende der Opernanstrengungen Pokornys am Theater an der Wien ein, mit denen er sich finanziell übernommen hatte.

„Was kommt heran mit kühnem Gange“

So begann das erste zensurfreie Flugblatt-Gedicht „Die Universität“ von Ludwig August Ritter von Frank-Hochwart, das Franz von Suppé im März 1848 aus Sympathie für die revoltierenden Studenten vertonte. Ob es echte Sympathie oder Opportunismus war, vermag man heute schwerlich zu beurteilen, denn Suppé war eigentlich von Beschränkungen im Vormärz kaum betroffen bei dem Repertoire, das er musikalisch bediente. Seine Sympathie für die Studenten bewies er ebenso mit Variationen über das in Burschenschaften gesungene Lied „Was kommt da von der Höh‘“, das sich gegen Metternichs Polizei richtete. Als sich aber in der Stadt eine starke antiitalienische Stimmung ausbreitete, die auch vor der italienischen Stagione im Kärntnertortheater nicht Halt machte, setzte er sich im Sommer 1848 schleunigst nach Italien ab, das er dabei – wie schon erwähnt – zum ersten Mal betrat. Damit entging er auch der Oktoberrevolution in Wien.

Doch gleich nach Regierungsbeginn von Kaiser Franz Joseph I. war Suppé wieder zurück in Wien und setzte seine Arbeit in dem Bereich fort, den er auch schon vor der Revolution betreut hatte. Er musste feststellen, dass sich die Dinge nur marginal geändert hatten. Mit Frau – er hatte 1841 mit Engagementsbeginn bei Pokorny geheiratet – und zwei Töchtern zog Suppé aus der Buchfeldgasse 4, wo er nach der Eheschließung wohnte, in die legendäre Wohnung im Theater an der Wien ein, die später Rätsel aufgab, weil Suppé in ihr das Schlafzimmer mit Totenköpfen hatte ausmalen lassen und der Legende nach auch in einem Sarg geschlafen haben soll. Nicht eruierbar, ob die Dinge – falls sie wahr sind – reine Interessantmacherei waren oder Ausdruck einer depressiven Verstimmung, zu der auch andere Details Anlass gäben. Jedenfalls verwundert es nicht, dass es um die Ehe nicht nur aus diesen Gründen nicht gerade gut bestellt sein konnte. Man trennte sich bald. Künstlerisch widmete sich Suppé weiter den aus dem Vormärz an seinem Theater übernommenen „Gemälden“, die es mit Musik zu versehen galt. Opernträume blieben unerfüllt.

Zu einer depressiven Verstimmung hätte auch die nicht im erwarteten Ausmaß erfolgende öffentliche Anerkennung des unermüdlich werkenden Hausdirigenten und Hauskomponisten führen können. Trotz großteils anerkennender Kritik blieb aber der eigentliche Durchbruch aus oder wurde verdrängt durch die seit 1844 auf diversen Tanzböden erklingenden Wunder von Strauss Vater und Sohn. Und gegen die durch Mutter Strauss im Entstehen begriffene „Firma Strauss“ konnte das vor sich hin werkelnde Wiener musikalische Unterhaltungstheater nicht an, weil es nicht den Erotik-Faktor erreichte, den die Walzer und Polkas der „Firma Strauss“ dem vergnügungssüchtigen Publikum schenkten.

Johann Strauss “out-weighing” Jacques Offenbach: a Viennese newspaper caricature from the 1870s.

War der politische Gewinn der Revolution in der Monarchie eher gering, so kündigte sich aber um die Jahrhundertmitte aus Frankreich eine andere, eine kulturpolitische Revolution an, die bald auch in den österreichischen Landen die Theaterszene aufwirbeln und zu einem völlig anderen musikalischen Unterhaltungstheater beitragen sollte. Nach all den politischen Umtrieben in Frankreich, dem Hin und Her zwischen Republik und Monarchie, hatte man sich doch wieder für ein Kaiserreich entschieden mit Napoleon III. als Kaiser, der alle politischen Volten in führender Position überstanden hatte und nun eben Kaiser war. Der politische Wirbel hatte aber das Land gründlich durchlüftet, liberalere Züge befördert, die auch eine erotische Freiheit mit sich brachten, obwohl diese in Frankreich immer latent mitschwang. Davon konnte in Österreich nach dem Revolutionsjahr 1848 keine Rede sein. Man ergab sich noch immer der verlogenen Prüderie des Vormärz – bis eben dieses frische Lüftchen aus Paris in die Theaterwelt blies.

Was da herüber wehte, war keine Revolution im Bereich der Hochkultur, sondern eine Revolution, die eigentlich von der niedrigsten Stufe des musikalischen Unterhaltungstheaters, dem – sagen wir: plebejischen Vaudeville – bis in die Bereiche der gesellschaftlich gehobenen Theater rollte. Paris war im 19. Jahrhundert die Stadt der Musik geworden. Renommierte italienische Komponisten wie Donizetti und Verdi verlegten ihr Wirkungsfeld teilweise dorthin – und Berlioz, aber vor allem Meyerbeer strahlten von Paris aus in das gesamteuropäische Musikgeschehen.

Famous Austrian playwrite Johannes Nestroy as God Pan in Offenbach’s “Daphnis und Chloe” in Vienna. (From: Laurence Senelick, “Jacques Offenbach and the Making of Modern Culture,” 2018)

Jacques Offenbach hieß jetzt der musikalische Zauberer, Komponist, Dirigent und begnadete Celllist des Pariser musikalischen Entertainments. Natürlich blieb sein dominierendes Wirken in Paris dem allem Französischen ergebenen Wien nicht verborgen. Der Chefredakteur der Morgen-Post, Moriz Szeps, später Herausgeber des Neuen Wiener Tagblatts, hatte engste Beziehungen zu Frankreich und Paris. Als Schwager des Journalisten und Schriftstellers Sigmund Schlesinger, der wiederum der Schwiegersohn Franz Pokornys war, konnte es nicht ausbleiben, dass Offenbachs Wien-Debut nicht nur ein Wunsch aller Vorstadttheater, sondern ganz speziell ein Wunsch Alois Pokornys war, der seinem verstorbenen Vater als Direktor des Theaters an der Wien nachgefolgt war.

Alois Pokorny hatte zunächst die Nase vorn. Er lud Offenbach zu einem Gesamtgastspiel seiner seit 1855 bestehenden Bouffes Parisiens ein. Doch die Verträge dafür konnten nicht ratifiziert werden, weil 1859 der Sardinische Krieg mit Österreich in Italien ausgebrochen war. Er sah die Franzosen auf italienischer Seite, weswegen in Wien Gastspiele französischer Truppen verboten wurden.

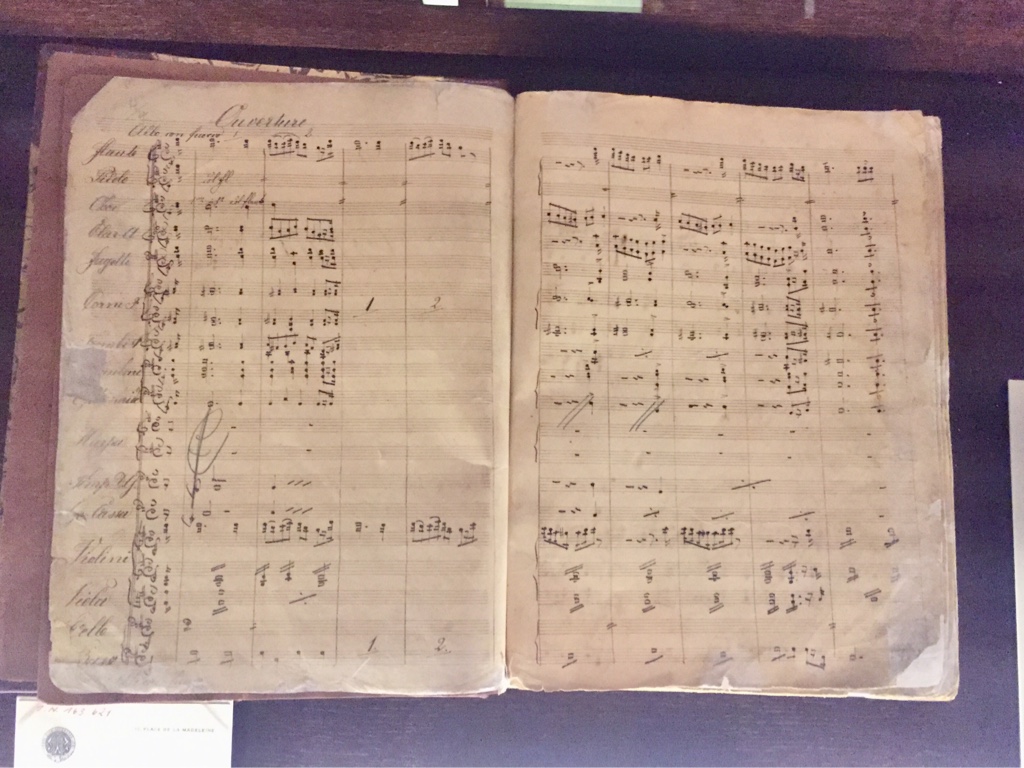

The full score for “Orpheus in der Unterwelt” arranged/orchestrated by Carl Binder in 1860 for a Carl-Theater production in Vienna. (Photo: Operetta Research Center)

Karl Treumann, Ensemblemitglied an Nestroys Carl-Theater, war einen anderen Weg gegangen. Ihn interessierte in erster Linie nicht so sehr die Person Offenbachs, sondern dessen Stücke. Aber auch die Partituren waren ohne Offenbach nicht erreichbar. Kurz entschlossen besorgte er sich Klavierauszüge und ließ sie in Wien illegal von Carl Binder instrumentieren. So öffnete sich am 16. Oktober 1858 am Carl-Theater der Vorhang über einem Werk, das wenigstens zum überwiegenden Teil von Offenbach stammte, über der Verlobung im Laternenschein. Offenbach tolerierte den Urheberrechtsbruch, weil er nicht auf den Wiener Markt verzichten wollte, sobald die kriegerische Auseinandersetzung mit Italien zu Ende war – und die kam bald zu einem Ende, indem Österreich auf die Lombardei verzichtete.

Offenbach wurde nun auch in Wien zum Maß aller Dinge des Musiktheaters – aber nicht am Theater an der Wien, sondern am Carl-Theater und später am Theater am Franz-Josephs-Kai. Das hatte sich Karl Treumann aus Holz erbauen lassen, um sich dorthin mit seinem bestechenden Offenbach-Ensemble aus dem Carl-Theater absetzen zu können.

Der arme Alois Pokorny an der Wien hatte das Nachsehen

Er versuchte, Offenbach mit ähnlichen Werken französischer Provenienz Paroli zu bieten – erfolglos! Schließlich animierte er seinen Hauskomponisten, sich im neuen Genre zu versuchen. Suppé vertonte 1860 Das Pensionat – die erste, auf einen deutschen Originaltext komponierte Operette. Und sie hatte Erfolg! Suppé – hier wieder ganz Italiener – nannte sie „komische Operette“, wohl wissend, dass Operette nur eine kleine Oper bezeichnen würde. Aber das sollte es ja nicht sein. Weshalb er sie „Komische Operette“ nannte, um das Neue anzuzeigen.

Das Stück folgt in seiner Struktur ganz der frühen opéra-bouffe von Offenbach. Es ist ein Einakter, hat wenige Personen und nähert sich einem behördlich noch tolerablen Grad von Schlüpfrigkeit, der für die damalige Zeit aber aufregend gewesen sein musste: Junge Mädchen waren im Nachthemd auf der Bühne zu sehen, was ihre Figur erahnen ließ. Dazu entdeckte man eine Vorsteherin des Pensionats bei einem schief gehenden erotischen Abenteuer im Garten. Das alles war damals frivolité à la Vienne. Wie man sich dagegen frivolité à la Paris vorzustellen hat, darüber gab erst 1881 Émile Zolas Roman Nana in seinen Theaterkapiteln Auskunft. Das wäre in Wien 1860 nicht möglich gewesen.

In his novel “Nana”, Emile Zola describes a “Belle Hélène” performance that is only slightly veiled as “The Blonde Venus”. Zola makes it very clear why the original diva attracted such attention, and caused such a sensation.

So nahm die Wiener Operette von ihren Anfängen her ein gewisses Maß an Hausbackenheit aus dem bestehenden Repertoire des Wiener Unterhaltungstheaters mit und verfiel dafür einem hochentwickelten Voyeurismus, bevor sie in ihren späten Spitzenwerken doch noch das Hausbackene abstreifen und ein Form von Erotik finden konnte, die den Voyeurismus nur mehr als Stufe dazu benutzte.

An Offenbach geschult war beim Pensionat auch die durchsichtige Instrumentation, die Offenbach durch Rossini den Titel „Mozart der Champs Elysées“ eingetragen hatte. Mozart war auch für Suppé wie für Offenbach der größte Komponist. Dreimal komponierte er Sujets, die sich mit Leben und Genie Mozarts beschäftigen und ihn als profunden Kenner von Mozarts dramatischer Kunst ausweisen.

Aber auch mit dem erfolgreichen Pensionat war Suppé noch keineswegs ein Wiener Offenbach. Der drängte ihn auch hierorts in den Hintergrund, sobald er persönlich seine Werke in Wien in ihrer Originalinstrumentation präsentieren konnte. Schon vor seinem ersten persönlichen Auftreten 1861 war Orpheus in der Unterwelt in der Binderschen Instrumentierung mit Nestroy als Jupiter bereits top of the town. Die Bindersche Partitur ist übrigens heute in der Musiksammlung der Wienbibliothek einsehbar. Es wäre interessant, sie heute auch hören zu können.

Suppé war nicht der einzige Komponist in Wien, der sich mit der Komposition von Operetten beschäftigte. Das Modell machte Furore. Aber es erlöste Suppé nicht von der alltäglichen Arbeit am kaum veränderten Vormärzrepertoire am Theater an der Wien, wo es mit Ouverturen, Zwischenaktsmusiken etc. weiterging. Da es auch finanziell schlecht um die Direktion Alois Pokorny stand, war für Suppé klar: Abschied vom Theater an der Wien.

Flucht ans Theater am Franz-Josephs-Kai!

Dort setze Suppé seine Entwicklung einer Wiener Operette fort – und landete mit der Einstandskomposition gleich einen veritablen Flop. 1962 lachte ihm wieder das Glück mit der komischen Operette Zehn Mädchen und kein Mann. Das Stück war ein Serien-Erfolg am Kai und wurde auch im Ausland nachgespielt. Laut Franz Mailer soll eine Petersburger Aufführung Johann Strauss Sohn bewogen haben, dem Drängen seiner Frau Jetty nachzugeben, doch eine Operettenkomposition ins Auge zu fassen. Als man ihm in Pawlowsk Teile des Werkes vorspielte, soll er geäußert haben: „Eine solche Musik kann ich ja auch machen!“ Die offizielle Version dieser Geschichte hieß dann allerdings, dass Offenbach Johann Strauss Sohn bewogen habe, Operetten zu komponieren. Das hatte mehr Glanz als der gediegene Hauskapellmeister.

Suppé blieb zunächst bei der einaktigen Form, die er erst peu à peu in eine Mehraktigkeit ausweitete, und setzte weiter auf die Wiener Frivolität, die er auf einen massiven Einsatz von Hosenrollen zentrierte. Die Damen, die man im alltäglichen Leben nur vom Hals bis zu den Knöcheln verpackt erlebte, durften auf der Bühne ihre Beine und ihre in Hosen wohlgeformten Figuren zeigen.

Marie Geistinger as Boccaccio, in Vienna.

Der erotische Effekt allein war sicherlich für Suppé nicht ausschlaggebend, obwohl er ihn wahrscheinlich nicht kalt ließ. Entscheidender war für ihn als Komponist, damit die Tradition der Hosenrollen der italienischen Oper und den betörenden Zusammenklang von Sopran und Mezzosopran in Terzen und Sexten wieder aufleben lassen zu können.

Die Hosenrollen zogen zwar das Publikum zu Suppé ins Theater – aber aus den Werken Offenbachs wehte einfach mehr geistige Freiheit, zu der sich die im Entstehen begriffene Wiener Operette zunächst nicht durchringen konnte. Politische und erotische Freiheit war nur zwischen den Zeilen, quasi kryptisch möglich. Politische Parodie wie bei Offenbach, wo man in der Großherzogin von Gerolstein unschwer die Kaiserin Eugenie erkennen konnte, war in Wien nicht möglich. Unvorstellbar: Kaiserin Elisabeth parodiert in einer Operettenfigur! Und eine folgenlos bleibende, auf der Bühne ausgestellte Sexualität bis hin zur Pornographie war im katholischen Österreich ebenso wenig denkbar. Die französischen Herrscher waren zwar auch katholisch. Aber die Revolutionen hatten auch einem liberaleren Katholizismus den Weg bereitet.

Der Hauptgrund, warum diese Wiener Operetten der Anfangszeit nicht mit Offenbachs Werken konkurrieren konnten, waren die Librettisten. Offenbach hatte ab seinen Anfängen mit der Opéra bouffe einen Ludovic Halévy an seiner Seite, der nicht nur ein genialer Dramaturg war, sondern auch mit Partnern Dialoge und Texte zu entwickeln verstand, die prickelten. Suppé und seine Kombattanten der ersten Stunde mussten mit dem Vorlieb nehmen, was eben weltberühmt nur in Wien war, den Herren Braun, Schlesinger, Costa, Harisch usw. Da prickelte nichts. Da gab es nichts im Dialog und im Arientext, was mit den Damenbeinen auf der Bühne konkurrieren konnte. Das änderte sich erst, als mit F. Zell und Richard Genée zwei wirklich begabte Librettisten die Wiener Szene betraten. Es vollzog sich aber erst mehr als 10 Jahre nach der Uraufführung des Pensionats.

1871 stieß Johann Strauss Sohn mit „Indigo und die vierzig Räuber“ zur Wiener Operettenszene

Er tat das gleich mit einer ausgewachsenen Operette, einem dreiaktigen Stück, zu dem Richard Genée das Textbuch geliefert hatte. Ein Dezennium Vorarbeit von Franz von Suppé war vergessen, der immerhin schon mit 14 Operetten aufwarten konnte, darunter auch so erfolgreichen Stücke wie Flotte Bursche, Die schöne Galathée, Leichte Cavallerie und Banditenstreiche.

Aber mit dem Auftreten des weltläufigen Walzerkönigs war Suppé wieder einmal auf das Nebengleis verdrängt. Nur ein Einakter, Cannebas, sollte – wenig erfolgreich – noch folgen. Dann verstummte der Operettenkomponist Suppé für vier Jahre. Er war inzwischen nach dem Brand des Kai-Theaters 1863 mit Treumann und seiner Truppe ins Carl-Theater übersiedelt und bewohnte auch dort – wie einst im Theater an der Wien – die bescheidene Theaterwohnung.

In diesen vier Jahren überließ Franz von Suppé Jacques Offenbach und Johann Strauss Sohn das Feld. Und schon bei seinem dritten Versuch gelang Strauss mit der Fledermaus dank Richard Genée das opus magnum der Wiener Operette. Nicht alle Strauss-Werke in diesen Jahren erreichten diese Höhe.

Composer and librettist Richard Genée.

Genée konnte letztlich nicht Wunder wirken, sondern nur Bücher anderer Librettisten mehr oder minder erfolgreich korrigieren. Wenn Peter Hawig, der beste Kenner Offenbachs im deutschsprachigen Raum, bei Offenbachs Werken konstatiert, dass Text und Musik derart unlösbar ineinander verwoben sind, dass das eine nicht vom anderen getrennt werden könne, so traf das bei der Wiener Operette nur bei wenigen Spitzenwerken zu. Das mag auch der Grund sein, warum sich nur diese bis heute gehalten haben.

Suppé war ins Hintertreffen geraten. Auch das Interesse an den Damen in Hosen auf der Bühne war beim Publikum abgeflaut, weil man ihren Einsatz bis zum Exzess getrieben hatte. In Suppés 1867 uraufgeführter einaktigen komischen Operette Banditenstreiche bestand der Chor der Räuber zu zwei Dritteln aus Damen – und der männliche Liebhaber war ebenfalls eine Dame. Hatte sich doch eine richtige Phalanx an Hosenrollen-Darstellerinnen herausgebildet mit Anna Grobecker an der Spitze, um nur einen Namen zu nennen, die beschäftigt werden sollte.

Bei den Banditenstreichen hatte man übers Ziel geschossen, so dass die Direktion nach der Sommerpause den Anteil der Herren bedeutend vermehrte. Das verringerte Interesse des Publikums lähmte jedenfalls die Schaffenskraft Suppés. Vielleicht lenkte ihn auch seine zweite Ehe mit Sofie Rosina Strasser aus Regenburg zu sehr ab, die 22 Jahre jünger als Suppé war. Die erste Frau, Therese, war 1865 gestorben. Schon 1866 wurde neuerlich geheiratet.

Der Zufall spielte Suppé 1876 ein Libretto der Herren Zell und Genée in die Hände

Die beiden Autoren – keine Wiener, beide Norddeutsche, der eine zugereist aus Danzig, der andere aus Königsberg – hatten sich wie Halévy und Meilhac zusammengetan, um die Basis für die echte Wiener Operette zu legen. Das vorgelegte Buch war – Legende oder Wahrheit – eigentlich für Johann Strauss Sohn bestimmt, der aber wegen des französischen Basisstückes (fast alle Libretti der Wiener Operette gingen auf französische Quellen zurück!) zurückschreckte. Aus solchen Gründen war es zu urheberrechtlichen Problemen mit der Fledermaus in Frankreich gekommen. So vertonte nun Franz von Suppé Fatinitza, eine dreiaktige Operette, die ihm bei der Premiere im Carl-Theater einen rauschenden Erfolg einbrachte und auch in der Folge international Staat machte.

Sheet music cover for “Fatinitza”.

In dieser Fatinitza zeigte sich zum ersten Mal eine musikdramaturgische Finesse von Suppé, der im dritten Akt, kurz vor dem Finale ein filigranes Ensemble-Stück einsetzte, dessen Melodie dann im richtigen Finale als deftiger Marsch wieder auftauchte und gleichsam als Rausschmeißer fungierte. Dieser Marsch von Fatinitza entwickelte über Jahrzehnte hinaus ein Eigenleben und wurde regional spezifisch mit verschiedenen Texten unterlegt. Bis in unsere Tage hat sich die Berliner Version mit „Du bist verrückt mein Kind“ erhalten.

Auch dem Folgewerk von 1878, Der Teufel auf Erden, war dank des Buches von Zell und Genée wieder ein Erfolg beschieden. Der Verbreitung stand allerdings die drastische Forderung nach einer demokratischeren Regierungsform im Wege, die hier die Teufel in der Hölle fordern. Davon war das österreichische Kaiserhaus allerdings nur zögerlich zu überzeugen. Außerdem trieb eine Teufelin als Äbtissin auf der Erde ihr Unwesen. Das hatte wieder die Kirche nicht so gern.

Poster for a “Boccaccio” production in London, 1882.

Der große Hit – und überhaupt eine der besten Wiener Operetten – gelang dem Trio Suppé-Zell-Genée mit dem 1879 uraufgeführten Boccaccio. Der Titelheld der Operette wurde zu einer der letzten großen Hosenrollen, hier interpretiert von Antonie Link, die damit im Ranking der Hosenrollen-Darstellerinnen, wie wir heute sagen würden, die Nachfolge der in die Jahre gekommenen Anna Grobecker angetreten hatte. Suppé war natürlich musikalisch in seinem Element. Für ihn spricht, dass er nicht versuchte, eine Oper aus dem Stück zu machen, sondern im Rahmen einer Operette zu bleiben, die aber dennoch genügend italienisches Idiom und Erinnerung an Bellini und Donizetti bot. Wo Suppé Fatinitza noch als Oper bezeichnete, blieb er beim Boccaccio wieder bei der Bezeichnung komische Operette.

Gerade beim Boccaccio wird deutlich, dass Suppé mit seiner Musik nie vollständig den Bereich der italienischen Musik verlassen hatte. 1876 war er beim ersten Ring des Nibelungen in Bayreuth gewesen, um Amalie Materna als Brünnhilde zu hören, die er 1864 als Operettensoubrette bei der Uraufführung seiner Pique Dame in Graz entdeckt und gefördert hatte. Sie war ihm zeitlebens für ihren Karrierestart dankbar. Er berichtete beeindruckt von dem „Kunstgenuss“, hörte interessiert den Ausführungen Wagners in den Pausen zu, nahm aber nichts vom Neuen der Musik Wagners, die die Strauss-Brüder elektrisierte, in seine Werke mit.

Boccaccio wurde ein internationaler Renner, schaffte es sogar 1931 an die Metropolitan Opera in New York, wo Marie Jedličkova – bei uns besser bekannt als Maria Jeritza – in der Titelrolle brillierte. Sie sang dort ein Jahr später auch die Titelrolle in der Folge-Operette Suppés, Donna Juanita, hinter der sich natürlich der männliche Held René verbirgt – für längere Zeit die letzte Hosenrolle der Wiener Operette.

Donna Juanita war 1880 wieder auf ein Buch von Zell und Genée am Carl-Theater herausgekommen, hatte einen großen Publikumserfolg und wurde ebenso wie Boccaccio international gespielt, obwohl das Buch nicht gerade ein Glanzstück des renommierten Librettistenduos ist, eher eine Kopie von Fatinitza mit einer vergröberten Übernahme der Komikerszenen aus dem Boccaccio. Das blieb der Wiener Presse nicht verborgen, decouvrierte für manchen Kritiker auch die Qualität der Musik, die sich mit zunehmender Operettenzeit deutlich von der dem Neuen zugeneigten Musik von Strauss unterschied. So konnte man in der Wiener Zeitung lesen: „Es gibt Kapellmeister, die aus dem Gedächtnis dirigieren; Herr von Suppé komponiert aus dem Gedächtnis. Er hat wenig Erfindung, dafür aber ein erstaunliches Erinnerungsvermögen. Er macht im Gegensatz zur Zukunftsmusik Vergangenheitsmusik.“ Dass auch Eduard Hanslick, der Strauss-Freund, dem Komponisten Suppé Vorwürfe machte, darf nicht verwundern. Er sah nur in Strauss-Operetten die Verschmelzung der disparaten Elemente der Wiener Operette gelungen.

Von dieser Trias der Suppéschen Erfolgsoperetten, die dem Komponisten infolge reichen Tantiemensegens ermöglichten, seinen Brotberuf als Dirigent und Hauskomponist an den Nagel zu hängen und sich einen Landsitz in Gars am Kamp zuzulegen, sind heute von Fatinitza und Boccaccio noch öfters die Ouvertüren zu hören. Nur die hat es original gar nicht gegeben. Alle drei Stücke beginnen mit einer nicht zu langen instrumentalen Einleitung. Die Ouverturen entstanden zu speziellen Anlässen quasi als Zubrot viel später: die zu „Fatinitza“ aus Anlass der 100. Vorstellung 1877 in Wien, die zu Boccaccio zur 100. Vorstellung in Brüssel, wie der deutsche Suppé-Forscher Uwe Aisenpreis herausfand.

Nach Donna Juanita verebbten die großen Operettenerfolge Franz von Suppés

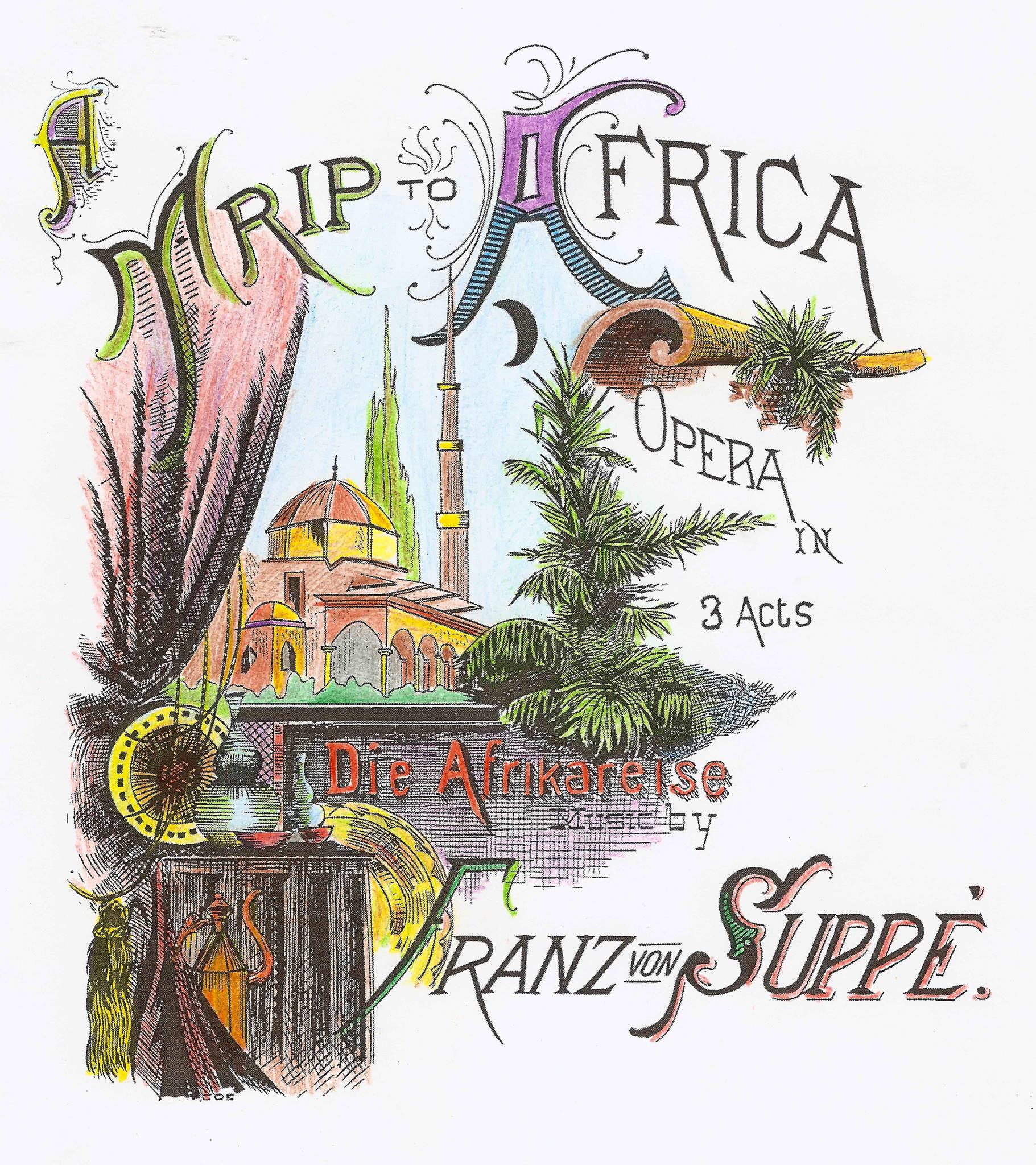

Selbst Bücher von Zell und Genée lieferten nicht mehr eine wirkungsvolle Basis. Einzig Die Afrikareise – uraufgeführt im Jahr 1883 – erregte noch größere Aufmerksamkeit und wäre heute eine Wiederentdeckung wert – mehr als Donna Juanita.

Sheet music cover for Suppé’s “Die Afrikareise.”

Auch hier besticht wieder das Ensemble der Solisten kurz vor dem Ende des Stückes, das abschließend für den Rausschmeißer-Marsch benützt wird, der heute allein unter dem Titel „Über Berg und Tal“ gespielt wird. In den vier Operetten, die Suppé selbst bis 1888 seiner Trias anschließen konnte, finden sich noch weitere musikalische Perlen, so in „Bellmann“ von 1887 das „Schwalben-Quartett“, von dem es leider keine musikalische Aufnahme gibt.

Pasha Fanfani (center) with Bedouins, on the poster for the 1884 production of “A Trip to Africa” at Haverly’s Theatre, Broad Street, Philadelphia. (Photo: Dario Salvi Collection)

Auch ein spätes Opernglück war Suppé beschieden: Bernhard Pollini, der Hamburger Operndirektor, beauftragte ihn 1885 mit einer Oper für sein Stadttheater in der Dammtorstraße und erwartete einen neuen Fliegenden Holländer. Suppé überbrachte allerdings eine sehr lyrische romantische Oper, die sich nicht durchsetzen konnte.

Der Traum von der Oper bewegte alle Wiener Operettenkomponisten des 19. Jahrhunderts, so als ob Operetten erst einer höheren musikalischen Legitimation durch die Oper bedürften. Suppé hatte damit kein Glück, obwohl in seinen Operetten immer noch Strukturen der Oper zu finden sind. Auch Johann Strauss erging es nicht besser, obwohl seine Spätwerke, trotz seiner musikalischen Abstammung vom Tanzboden, immer mehr opernhafte Züge annahmen. Ritter Pásmán war kein Erfolg. Auch Millöcker träumte von der Oper. Und noch im 20. Jahrhundert ereilte Franz Lehár das gleiche Schicksal, obwohl er die Wiener Operette am weitesten von ihrem historischen Ansatz in Richtung Oper entfernte. Er machte sie zu einem Sänger-Eldorado, wo die Operette des 19. Jahrhunderts allein mit singenden Schauspielern ihr Auslangen fand, wie wir es noch nach dem 2. Weltkrieg im Wirken von Fred Liewehr und Peter Minich kannten.

Die persönliche musikalische Entwicklung Jacques Offenbachs führte zielstrebig und unverkrampft zur Oper. Die Wiener Komponisten meinten aber immer, sich für die „hehre“ Oper musikalisch verbiegen zu müssen. Das beraubte sie ihrer ureigenen musikalischen Sprache.

Franz von Suppé – das verdrängte Genie?

Verdrängt wurde Suppé immer wieder, das ist sicher: Durch Offenbach in Wien, durch Johann Strauss Sohn und durch seine eigene unselige Leidenschaft für die Oper. Darf man ihn aber auch Genie nennen? Er war ein bemerkenswerter, bestens ausgebildeter Musiker, der seinen Platz, wohin man ihn auch immer stellte, brillant ausfüllte. Aber der geniale Funke, der Johann Strauss Sohn zum Leuchten brachte, traf Suppé nur an Sonntagen, dann aber sehr nachdrücklich. Suppé neigte einem behaglichen Leben zu, war in gewisser Weise ein Phäake, blieb privat dem Bürgertum verhaftet. Strauss dagegen bewahrte sich bis an sein Lebensende eine auf Frauen magisch wirkende Ausstrahlung und blieb bis ans Lebensende für die Öffentlichkeit der erotische Draufgänger.

The Willi Forst film version of “Wiener Blut” from Nazi times emphasized the “nostalgic” element of the show and eliminated the mad-cap comedy.

Ihr theatralisches Fortleben in der heutigen Zeit trifft beide aber in ähnlicher Weise: Von Strauss werden nur noch vier Operetten aufgeführt, wenn man das kompilierte Wiener Blut dazurechnet. Von Suppé nur mehr zwei. Aber Strauss blieb in seinen Orchesterkompositionen, vor allem seinen vielen Walzern, höchst manifest, wogegen Suppé nur mit einigen Ouverturen und Märschen auf dem Markt ist. Daran vermochte auch eine ganze Schar von Bearbeitern der Stücke Suppés nichts zu ändern. Die Verlängerung von Einaktern, ein Auf-den-Kopf-Stellen der Werke und eine Neutextierung ganzer Operetten brachten nur schnelle Tantiemen für die „Retter“, aber kein weiteres Fortleben der Werke. Einigen Stücken Suppés stand auch das Cross-Dressing im Wege, deutlich daran zu erkennen, dass es unter den vielen Aufnahmen von Boccaccio keine einzige mit dem originalen Mezzosopran in der Titelrolle gibt. Daran war entscheidend die Kulturpolitik der Nazis schuld, die in den Hosenrollen eine Verweichlichung der Männerwelt sah. Auch die Wiener Volksoper brauchte lange, bevor man endlich einen Mezzo als Boccaccio auftreten ließ.

Schon die Operettenästhetik der 1920er- und 30er-Jahre hatte den Werken zugesetzt, wie man an der unseligen, obwohl erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen und noch heute zeitweilig gespielten Bearbeitung der Operette Banditenstreiche erkennen kann. Es wurde das klassische Schema der Operetten dieser Zeit mit Tenor – Sopran, Buffo – Soubrette übernommen, was bei den Operetten des 19. Jahrhunderts nur bedingt funktioniert. Außerdem störten auch die in den Inszenierungen der 60er- und 70erjahre übernommenen Revuestrukturen der Vorkriegszeit mit ihrem Zwang zu Balletteinlagen die logische Dramaturgie der Originale.

Den heutigen Damen und Herren Operettenregisseuren wäre sehr zu empfehlen, wieder mehr den Originalen zu vertrauen und wieder mehr singende Schauspieler einzusetzen. Denn ihnen waren die Erfolge der Werke im 19. Jahrhundert zu verdanken. Es gibt sie noch immer! Damit wäre Suppé und sicher auch Strauss sehr gedient, vom Vergnügen des Publikums gar nicht zu reden. Mehr Distanz von der Oper wäre der Operette des vorvergangenen Jahrhunderts sehr zu wünschen.

Thank you for using my photos! Lovely article :)