Albert Gier (Heidelberg)

Operetta Research Center

6 June, 2020

Unter ihrem Intendanten Barrie Kosky hat die Komische Oper Berlin seit 2012 einen eigenen, unverwechselbaren Operettenstil gefunden: sehr bunt und grell, übersexualisiert und mit dem Mut zu Geschmacklosigkeiten, d. h. so, wie auch die Operettenproduktionen im Berlin der 1920er und frühen 30er Jahre gewesen sein mögen. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, dass im Metropoltheater hochprofessionelle Spezialisten auf der Bühne standen, während die KO auch Quereinsteigern und Dilettanten eine Bühne gibt [1]: Wenn ein „Damenimitator“ [2] wie Christoph Marti von den Geschwistern Pfister die Hauptrole in Clivia singt (Heimito von Doderer hätte hinzugefügt: soweit hier von Gesang die Rede sein kann), ist das Resultat natürlich himmelweit von Fritzi Massarys am Vortragsstil der Chansonniers geschulter Kunst der Nuance entfernt.

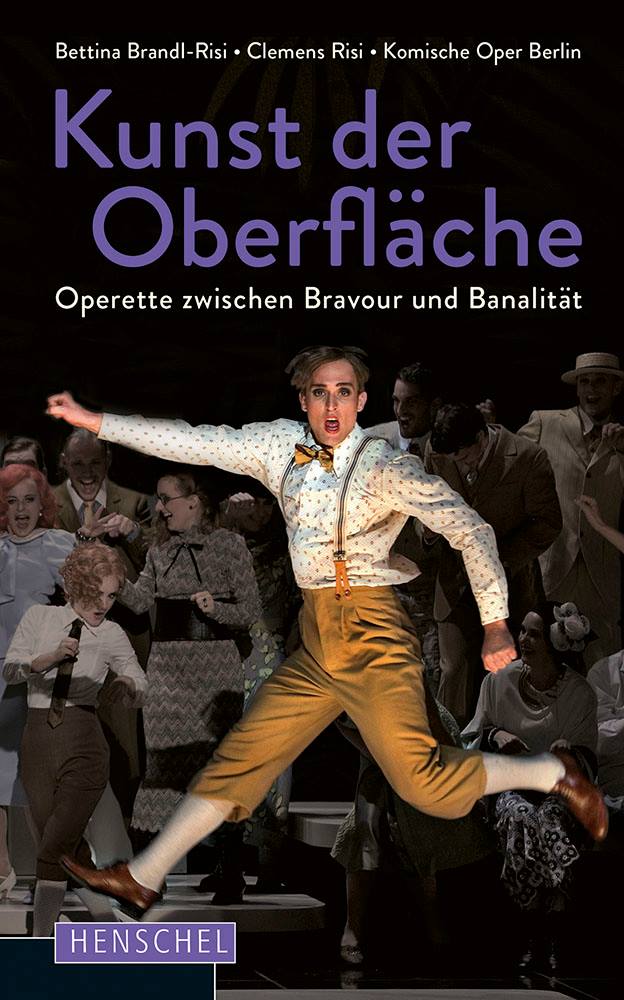

Das Cover von “Kunst der Oberfläche.” (Photo: Henschel Verlag)

Anfang 2015 fand an der KO ein von den Theaterwissenschaftlern Bettina Brandl-Risi und Clemens Risi (beide vormals Berlin, jetzt Erlangen) organisiertes Operettensymposion mit „Musik-, Theater- und Kulturwissenschaftlern und Künstlern aus Europa und den USA“ statt (S. 8) – die Literaturwissenschaft bzw. Librettoforschung war nicht vertreten. Erfreulich zeitnah zur Veranstaltung erschien der Sammelband mit gut 20, meist aperçuhaft-essayistischen Beiträgen.

Die Tagung, so die Einleitung (S. 8-14), verfolgte zwei Ziele: einerseits sollten „historische Bohrungen“ vor allem zur deutschen Operette der 1920er/30er Jahre unternommen werden, andererseits sollte die „Gegenwart der Aufführungspraxis“ zur Sprache kommen (S. 9). Die Beiträge gliedern sich in vier unterschiedlich gewichtige Sektionen. Vorangestellt ist ein Grundsatzreferat von Clemens Risi (Kunst der Oberfläche. Zur Renaissance der Operette im Gegenwartstheater, S. 15-25): Er möchte die Kategorie der „Oberfläche“, die er von Siegfried Kracauer bezieht, auf „die Zwischenkriegszeit“ wie auf „bestimmte Teile der Gegenwartskultur“ angewandt wissen (S. 17): „Das sängerische, schauspielerische, tänzerische Können verweist auf sich selbst. Die Aufführung kann so als Genießen der Oberflächenphänomene jenseits von Handlung, Psychologie etc. wahrgenommen werden“ (S. 21f.).

Kennzeichnend vor allem für die Revueoperette seien das „Kombinieren und Vermischen der Stile, Genres und Kompetenzen“ (S. 21), das „Austesten und Übertreten von kulturellen Grenzen, Grenzen des Moralischen und des guten Geschmacks“ (ebd.) und schließlich „Zitathaftigkeit“ (der Star als „Zitat seiner eigenen Geschichte“ [3] und die Verwendung bekannter – historischer – Text- und Musikvorlagen, S. 20). Risi schlägt vor, sich dem Genre „mit dem Konzept der ‚Aushandlung‘“ zu nähern (S. 17); damit ist offenbar gemeint, dass die je individuelle Rezeption durch den je unterschiedlichen Erfahrungshorizont der Zuschauer bedingt ist [4]. Was für die Berliner (Revue-)Operette der Zwischenkriegszeit gelten mag, ist freilich sicher nicht typisch für das Genre schlechthin, insofern wäre „Operette“ im Titel von Buch und Beitrag zu spezifizieren.

Barrie Kosky, artistic director of the Komische Oper Berlin. (Photo: Jan Windszus Photography)

Die erste, mit sieben Beiträgen auf über 60 Seiten umfangreichste Sektion widmet sich dem Thema Hochkultur und Entertainment – Operette zwischen E und U – eine unglückliche Entscheidung: Erstens hat die Postmoderne mit der Unterscheidung von Hoch- und Populärkultur auch jene zwischen „U- und E-Musik“ obsolet gemacht, mit deren Infragestellung rennt man also weit offene Türen ein. Zweitens werden unter dieser Rubrik durchaus divergente Phänomene verhandelt: Wenn Barrie Kosky z. B. in seinem Einleitungsbeitrag (S. 29-32) feststellt, im 19. Jahrhundert sei „weniger stark zwischen E und U getrennt worden“ als später (S. 29), mag das terminologisch richtig sein, institutionengeschichtlich ist es falsch, denn die schon erwähnte Professionalisierung des Unterhaltungstheaters erzwang ein Nebeneinander zweier Kulturen, hier das subventionierte Theater, dort die Operettenhäuser, deren Repertoires sich kaum überschnitten; auch dass ein Künstler von dem einen Theatertyp zum anderen wechselte, war eher die Ausnahme [5].

„Operette als künstlerischer Seitensprung“ von „Richard Tauber und anderen Grenzgängern“, ein Thema, dem Stefan Frey in der zweiten Sektion einen gut dokumentierten Beitrag widmet [6] (S. 111-124), gewann erst nach dem Ersten Weltkrieg an Bedeutung. (Zur Beschreibung solcher Phänomene scheint die Opposition von U und E übrigens wenig geeignet, der Begriff der Hybridität, den David J. Levin in die Diskussion einführt (S. 34), ist hier eher zielführend.)

Franz Lehár mit seinem Startenor Richard Tauber, der alle seine späten Operetten uraufführte.

Wenn Kosky die „deutsche Singspieltradition“ als Beispiel für eine Kunst nennt, „die sich weder einer E- noch einer U-Seite zuschlagen läßt“ [7], da sie „sich zugleich aus Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit speiste“ (S. 29), wäre im übrigen zwischen Inhaltsanalyse und ästhetischer Wertung zu unterscheiden: Natürlich können auch Komödien große Kunst (also „E“) sein – oder wurde Verdis Falstaff jemals zur U-Musik gerechet?

Georg W. Bertram (S. 37-43), der für einen Philosophen erstaunlich vage argumentiert, widerspricht der These Adornos, dass „die leichte Kost einfach zu konsumieren“ sei, während „die hohe Kunst Aufwand“ braucht (S. 37). Um einen Popsong von Madonna gegen den Vorwurf (wenn es einer ist) zu verteidigen, es handle sich dabei um „leichte Musik“ (den Adorno vermutlich erhoben hätte), verweist er zum einen auf ein „Element des Glückens“, zum anderen scheint er von einem ‚geglückten‘ Werk zu verlangen, dass es in uns eine „Veränderung“ herbeiführt, die aber ästhetisch wertvoll sein müsse – denn „auch das Belanglose „verändert uns“ in gewisser Weise“ (S. 39).

Über das ‚Geglückte‘ kann man lange nachdenken – offensichtlich ist es etwas anderes als das strukturell Komplexe oder ästhetisch Avancierte – „Es gibt auch geniale Gassenhauer“, schrieb Hans Pfitzner [8]. In diesem Sinn ist deutschsprachigen Operettenkomponisten unendlich viel ‚geglückt‘. Liegt aber der mitreißende Reiz solcher ‚geglückten‘ Nummern nicht gerade darin, dass sie eine Veränderung nicht unseres Denkens, sondern unseres Körpers bewirken, unsere Stimmung aufhellen oder Bewegungsimpulse auslösen? Und ist in diesem Zusammenhang die Frage, „ob ein Gegenstand seinem eigenen Anspruch (zum Beispiel dem, ein populäres Genre zu erfüllen) gerecht wird oder nicht“ (S. 42) nicht ziemlich nebensächlich?

Die Probleme mögen z. T. daher rühren, dass etliche Autoren im Banne Adornos stehen – Iris Dankemeyer und Rainer Simon stellen seine Äußerungen „über Revue und Bordell“ zusammen (S. 44-52), die sich als etwas weniger kategorisch erweisen denn erwartet, und Wayne J. Heisler, der nach dem Verhältnis von Operette und amerikanischem Musical fragt (S. 53-57), zitiert ihn gleich zu Beginn seines Beitrags. Heisler referiert zustimmend die These von Joseph Swain, Musical wie Operette scheiterten daran, „ihrem Publikum ein glaubwürdiges Drama zu bieten“ (S. 55). Hätten Swain und Heisler berücksichtigt, was Karl Kraus über das „anmutige Wegspülen aller logischen Bedenken“ in der Operette [9] oder Ernst Bloch über die psychohygienische Bedeutung des Happy Ends geschrieben haben [10], wäre ihre Argumentation vielleicht differenzierter ausgefallen.

Karikatur von Emmerich Kalman aus dem Jahr 1928.

Am Ende der ersten Sektion stehen zwei interessante, gut dokumentierte Beiträge über „Amerika-Boom und Jazz-Rausch im Deutschland der 1920er Jahre“(Ulrich Lenz, S. 58-69) und „Populäre ‚afroamerikanische‘ Musikformen in Revue und Operette, Berlin/Wien 1900-1925“ (Jens Gerritt Papenburg, mit Abb.en, S. 70-87).

Die zweite Sektion Stars und Diven: Genregrenzen und der Charme der Überforderung umfaßt nur vier Beiträge [11]. Ethel Matala de Mazza setzt in ihrer Studie über die „Diva“ (S. 93-110) Hortense Schneider, Fritzi Massary [12] und einige ihrer jeweiligen Rollen (die Schöne Helena, Manon Cavallini) parallel. Es hat sich noch nicht bis zu ihr herumgesprochen, dass Offenbachs erstes Theater auf den Champs-Élysées keine „winzige Holzbude“ war (S. 93); für die Biographie der Schneider rekurriert sie auf Kracauer, dessen wichtiges Offenbach-Buch im Faktischen nicht immer verläßlich ist, denn er benutzt Offenbachs Paris als Spiegel der Verhältnisse im nationalsozialistischen Deutschland [13]. – Marion Linhardt skizziert knapp das Verhältnis zwischen der „Diva“ und der „Girl-Truppe“ (S. 125-129): Schon im 19. Jahrhundert stand die „weibliche Gruppe“ der Diva als der „außerordentlichen Frau“ gegenüber (S. 127f.); die moderne Girltruppe wirkt durch „extreme Entindividualisierung und maschinenhaftes Funktionieren“ (S. 130).

“Die Garderobe von Hortense Schneider,” 1873, gezeichnet von Edmond Morin.

Es folgt ein „Diven-Talk“ mit Christoph Marti als Clivia Gray (er ist allerdings nicht wie Clivia „in allen Ländern“, sondern eben doch nur am Prenzlauer Berg eine Diva) und Katharina Mehrling als Daisy Darlington (S. 130-137).

Die dritte Sektion, Operette als gesellschaftlicher / kultureller / technologischer Seismograph, vereint sieben überwiegend solide historische Studien. Tobias Becker untersucht Sexualität und Geschlechterrollen in der Berliner Operette (S. 143-169): Der Umgang mit Sexualität sei ambivalent (S. 150), da die Bücher einerseits gegen die Frauenbewegung Stellung bezögen, andererseits aber starke Frauen zeigten (S. 145). Da die Komödie traditionell vom Sieg der Schwachen (zu denen die Frauen bis ins 20. Jahrhundert gehörten) über die Starken handelt, ist das allerdings auch kaum anders möglich. – Bonnie Gordon (Operetta and Display, S. 150-156) möchte anhand von Orphée aux enfers über „gender“ und „difference“ nachdenken (S. 150). Sie stellt fest: „Operetta functioned as carnavalesque satire and depended on the display of women’s bodies“ (S. 154). Etwas Ähnliches muß ich irgendwo schon einmal gelesen haben.

Flory Wilson (Operetta’s Networks at the End of the 19th Century, S. 157-161) verweist leider sehr knapp auf Beispiele für den Internationalismus der Gattung, speziell auf Messagers Mirette für D’Oyly Cartes Savoy Opera (1894, französisches Buch, UA in englischer Übersetzung). Der Kulturtransfer in der Operette ist ein hochinteressantes, viel zu wenig untersuchtes Thema: Ich verweise nur auf Offenbachs Whittington [14] und Planquettes Rip für London, auf Offenbachs Einakter für Bad Ems und den Schwarzen Korsaren für Wien, auf die z.T. wesentlich veränderten französischen Adaptationen von Wiener Operetten um 1900 und auf die Erfolge von Oscar Straus in Paris (schlagendstes Beispiel sind Les Trois Valses, die sich – vor allem dank Yvonne Printemps und Pierre Fresnay – in Frankreich im Repertoire hielten, während das deutsche Original nahezu in Vergessenheit geriet).

Daniel Morat („Solang noch untern Linden…“ Operette und Stadt 1900-1930, S. 162-172) zeigt an Beispielen, wie die Operette zur Konstruktion einer „Berliner Identität“ beitrug [15]. [Hat nicht irgendwann jemand gesagt, „Berlin bleibt doch Berlin“ sei das Schlimmste, was sich über diese Stadt sagen lasse?]

Christopher Morris (Franz Lehárs Endlich allein (1914) / Schön ist die Welt (1930). Die Operette und die Moderne, S. 173-180) entdeckt in der zweiten Fassung einen „anspielungsreichen Bezug auf den Bergfilm“ (S. 176). – Rainer Rother (Genreblüte ohnegleichen. Die deutsche Tonfilmoperette, S. 177-183) gibt einen Überblick über die Entwicklung der Jahre 1929-1933; die „Formelhaftigkeit“ der Filme störte nicht nur Siegfried Kracauer (S. 183).

Kevin Clarke (Konkav und konvex: Bühnenoperette und Operettenfilme als Spiegel der Zeitläufe 1933-1946, S. 184-196) arbeitet an meist wenig bekannten Beispielen [16] die Entwicklung der ursprünglich kommerziellen (und hochprofessionellen) Operette zur „gedankenleeren Unterhaltung für den kleinen Mann“ heraus (S. 185).

Die letzte Sektion Operette heute enttäuscht; Man findet hier drei kurze Statements zu zwei Inszenierungen von Barrie Kosky an der KO [17] (zwei zu La Belle Hélène, eines zu Ball im Savoy, S. 201-210), die sich zudem alle auf den Umgang mit zitathaften Elementen konzentrieren. Berlin ist bekanntlich der Nabel der Welt, aber ein bißchen mehr hätte man schon erwartet, und zwar nicht nur zur Inszenierungsästhetik, sondern auch zu der – wenn auch noch zaghaften Erweiterung des Repertoires: Unabhängig davon, ob man mit dem Regiestil an der Staatsoperette Dresden einverstanden ist oder nicht, verdient ihre Johann Strauß-Pflege sicher Erwähnung, ebenso die Gießener Produktion von Kerkers Oberen Zehntausend (2013), Roxy und ihr Wunderteam in Dortmund (2015), Spolianskys Zwei Krawatten in Göttingen (2015); dies und etliches mehr hätte zumindest in einem Überblick behandelt werden sollen – und vielleicht hätte man auch einen Blick auf Paris werfen können, wo vor allem freie Theatergruppen in den letzten Jahren bemerkenswerte (und bemerkenswert erfolgreiche) Produktionen auf die Bühne gebracht haben. – Zum Abschluß dürfen drei Mitglieder der (Berliner) Performance-Gruppe Interrobang in kurzen Statements ihr Verhältnis der Operette beschreiben (S. 213-217).

Ein letztes: Dass der Band, auch wenn man längst nicht mit allem einverstanden ist, anregt und zur Diskussion herausfordert, beweist nicht zuletzt der Umfang dieser Rezension.

Diese Rezension wurde kurz nach Erscheinen des Buches 2015 geschrieben. Sie war für die Seite www.librettoforschung.de bestimmt, die ihrerseits meine gedruckten Mitteilungen des Dokumentationszentrums für Librettoforschung fortsetzen sollte, die ich 2014 (kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand) nach 25 Nummern seit 1994 eingestellt habe. Völlig unerwarteterweise ergab sich bald danach für den Kollegen, der die Verantwortung für www.librettoforschung.de übernommen hatte, eine gänzlich neue berufliche Perspektive; seine neuen Aufgaben nehmen ihn (was für ihn erfreulich, für die Librettoforschung bedauerlich ist) so sehr in Anspruch, daß die Seite seitdem klinisch tot ist. Auch meine Rezension wurde nicht mehr veröffentlicht; als sie mir vor kurzem wieder unterkam, fand ich das trotz allem ein bisschen schade. Mein herzlicher Dank gilt Kevin Clarke, der mit gewohnter Freundlichkeit zur Veröffentlichung bereit war!

[1] Nicht allen gefällt das: Tilman Krause kritisierte anläßlich der Mischa Spoliansky-Revue Heute nacht oder nie (DIE WELT, 19.4.2016), „Berlin [habe] ein zu großes Herz für Dilettanten“: „Christoph Marti, der in der Operetten-Ausgrabung Clivia mit überwältigender Evidenz gezeigt hat, dass er der Titelpartie nicht gewachsen war und eine Vorstellung von Glamour besitzt, wie sie wahrscheinlich am ehesten in Gelsenkirchen entsteht […] war […] endlich in einer adäquaten Rolle zu sehen: als […] Lesbe, die sich vor allem in jener Nummer gekonnt präsentiert, in der sie längelang auf die Nase fliegt. […] [Das] Berliner Publikum […] das seine Dilettanten in einer Weise verehrt, wie das in einer wirklichen Metropole undenkbar wäre […] Da ist zum Beispiel die einst erstaunliche Schauspielerin Dagmar Manzel, die sich immer öfter als heillos überforderte Operetten-Sängerin und schrille Grimassiervirtuosin betätigt.“

[2] So Krause ebd.

[3] Zweifellos verändern die Medien Schallplatte und Rundfunk den Status des ‚Stars‘, insofern sind Hortense Schneider und Fritzi Massary sicher nur sehr bedingt vergleichbar. Interessant wäre es, Luis Mariano, den Superstar der französischen Operette nach dem Zweiten Weltkrieg, mit einzubeziehen.

[4] Vgl. S. 23 den Hinweis auf die „eigenen Erfahrungen, die jede und jeder einzelne mit diesem Star in die Aufführung hineinbringt und mit der Aufführung aushandelt“.

[5] Amalie Materna, Bayreuths erste Walküre, z.B. debütierte zwar zwanzigjährig als Soubrette an einem Grazer Operettentheater (1864) und wechselte zwei Jahre später ans Wiener Carltheater; aber das kann eigentlich nur eine Verlegenheitslösung gewesen sein, ihre Studien waren von Anfang an auf eine Opernkarriere ausgerichtet, die schließlich 1869 mit ihrem Début an der Hofoper (in der Titelpartie von Meyerbeers Africaine) begann (vgl. Einhard Luther, Amalie Materna, in: MGG2, Personenteil, Bd. 11, Sp. 1306f.).

[6] Mit interessanten Einzelheiten vor allem zu Käthe Dorsch, und mit einem Photo (S. 117), das sie zusammen mit dem Schauspieler (!) Ernst Lubitsch zeigt.

[7] Was wiederum institutionengeschichtlich richtig ist, da die Darsteller von Schikaneders Truppe sowohl in Dramen Shakespeares wie in Singspielen auftraten.

[8] Vom musikalischen Drama. Gesammelte Aufsätze, München – Leipzig 21920, S. 88; dazu Albert Gier, Wär es auch nichts als ein Augenblick. Poetik und Dramaturgie der komischen Operette, Bamberg 2014, S. 18.

[9] Grimassen über Kultur und Bühne [1909], in: Die chinesische Mauer (Werke, Bd 2), München 1964, 142-157; vgl. auch Albert Gier, Die Uneigentlichkeit der komischen Operette. Jacques Offenbach – Karl Kraus – Reynaldo Hahn, in: Boris Manner / Oswald Panagl (Hrsg.), Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung, Wien 2015, S. 105-120.

[10] Das Prinzip Hoffnung. In fünf Teilen (Werkausgabe, Bd 5), Frankfurt/M. 1985, S. 513-515; vgl. auch Gier (Anm. 8), S. 201.

[11] Darunter der oben bereits erwähnte von Stefan Frey.

[12] Zur Problematik dieses Vergleichs s.o. Anm. 3.

[13] Dazu Harald Reil, Siegfried Kracauers Jacques Offenbach. Biographie, Geschichte, Zeitgeschichte, New York etc. 2003.

[14] Dazu Jean-Claude Yon, Whittington d’Offenbach: féerie anglaise ou française?, in: La traduction des livrets. Aspects théoriques, historiques et pragmatiques, sous la direction de Gottfried Marschall, Paris 2004, S. 359-367.

[15] Was in Wien nicht anders war, dazu Marion Linhardt, Residenzstadt und Metropole. Zu einer kulturellen Topographie des Wiener Unterhaltungstheaters (1858-1918), Tübingen 2006.

[16] Der ungarische Operettenfilm Roxy und ihr Wunderteam (nach der kürzlich erfolgreich in Dortmund gespielten Operette Paul Abrahams), auf den man besonders gespannt wäre, ist leider „aufgrund einer Intervention der ungarischen Rechteinhaber weltweit gesperrt“, wie (31.10.2016) der Abraham Biograph Klaus Waller mitteilte, der ihn auf Youtube hatte hochladen wollen (vgl. auch seine Seite Paul Abraham Aktuell, http://www.paul-abraham-bio.de/abraham%20aktuell.htm).

[17] Auch die – sehr schönen – Farbphotos (16 S. nach S. 112) zeigen ausschließlich Szenen aus Inszenierungen der KO.