Albert Gier

Operetta Research Center

25. September 2023

Volker Klotz, der vor knapp vier Monaten im hohen Alter von 92 Jahren verstarb, war ein außergewöhnlich produktiver und dabei ungewöhnlich vielseitiger Literaturwissenschaftler: In über 60 Jahren (!), von 1957 bis 2020, veröffentlichte er 20 Bücher zu den unterschiedlichsten Themen. Gleich seine Dissertation, Geschlossene und offene Form im Drama (1960), wurde zum Standardwerk, an dem sich mehr als zwei Generationen von (nicht nur) Germanistik-Studenten abarbeiteten.

Volker Klotz. (Photo: Universität Stuttgart)

Sein Interesse fokussierte sich einerseits auf das Theater, andererseits auf Spielarten der erzählenden Literatur. Die kanonischen Themen der Germanistik sucht man dabei vergebens: Die Weimarer Klassik kommt bei ihm allenfalls am Rande vor. Er interessierte sich eher für Vernachlässigtes und Entlegenes. Als er einmal zu einem Vortrag bei mir zu Gast war, fragte er, ob es vor Ort ein Antiquariat gebe, wo man nach wenig bekannten Romanen stöbern könne – „Einfach nur so zum Lesen“. Dabei machte er oft überraschende Entdeckungen.

1979, als sein Buch Abenteuer-Romane (Sue, Dumas, Ferry, Retcliffe, May, Verne) erschien, galt es zwar nicht mehr als unfein, sich mit den im Titel genannten Autoren zu beschäftigen; dennoch war das (und ist das bis heute) ein Randgebiet der Literaturwissenschaft. Auch sein Buch Das europäische Kunstmärchen. Fünfundzwanzig Kapitel seiner Geschichte von der Renaissance bis zur Moderne (1985) behandelt etliche Autoren, von denen der interessierte Leser vorher noch nie gehört haben mag. Von der dramatischen Literatur interessierten ihn vor allem die komischen Genres, und hier auch die sogenannten „niederen“ Formen der Komik. Der Untertitel seines Buches Bürgerliches Lachtheater (1980) ist bezeichnend: Komödie – Posse – Schwank – Operette.

Volker Klotz’ “Bürgerliches Lachtheater”. (Photo: Rowohlt)

Volker Klotz, das ist offensichtlich, hat die Operette als Forschungsgegenstand der Literaturwissenschaft entdeckt. Dabei beschränkte sich sein Interesse von Anfang an nicht auf den deutschsprachigen Raum; bei einem der ersten Romanistentage, den ich (wohl in den 1980er Jahren) besuchte, hielt er einen Vortrag, in dem ich vermutlich zum ersten Mal von Gilbert und Sullivan hörte. Als ich ihn später (noch in Heidelberg) zu einem Vortrag einlud, wollte er ebenfalls über Operetten sprechen; ich habe leider keine genaue Erinnerung an das Thema, aber ich weiß noch, daß er als ein Musikbeispiel Calicots Spottlied aus Madame Pompadour spielte – auch das werde ich damals vermutlich zum ersten Mal gehört haben.

Die Taschenbuchausgabe von Volker Klotz’ “Operette: Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst” von 1991. (Photo: Piper)

1991 erschien sein großes Buch Operette. Portrait und Handbuch einer unerhörten Kunst in erster Auflage. Es wurde sofort zum Klassiker: So etwas gab es vorher nicht, ein Buch, das nicht nur den Inhalt der Operetten zusammenfaßt und das mit mehr oder weniger anekdotischen Bemerkungen zu den Komponisten (seltener zu den Librettisten), der Entstehungs- und Aufführungsgeschichte garniert (wie es die gängigen Operettenführer tun), sondern den Text (und auch die Musik) scharfsinnig und kritisch analysiert. (Die dritte, noch einmal erweiterte Auflage von 2004 – bei Bärenreiter statt bei Piper – fand erstaunlicherweise relativ wenig Beachtung.) 2016 erschien einer weitere Neuauflage beim Studio Verlag.

Titelseite der 2016er Ausgabe von Volker Klotz’ “Operette”. (Photo: Studio Verlag)

Dabei nimmt Klotz eine klare (und durchaus nicht unkritische) Haltung zu seinem Gegenstand ein. Er unterscheidet klar zwischen „guten“ und „schlechten“ Operetten:

Die guten […] sind nicht nur eigenständige Werke mit unverkennbarem Stil ihrer Komponisten und Librettisten. Es sind erst recht musikdramatisch und szenisch aufsässige Bühnenstücke, die wider erstarrte und verhockte Lebenshaltungen anrennen. Die schlechten sind solche, die, bei aller handwerklichen Gediegenheit, sich und ihr Publikum abfinden mit einer gütlichen Befriedigung des immer schon zubemessenen, dankbar hingenommenen Kleinglücks. […] Schlechte Operetten also sind jene, die den Grundimpuls ihrer Gattung ersticken. Den ironischen und selbstironischen Spieltrieb, die satirische Angriffslust, die anarchische Ordnungswidrigkeit haben sie zurückgenommen in maßvolle Gefälligkeit. Dem kleinbürgerlichen Publikum, statt es aus seinen auferlegten und selbstgezogenen Grenzen herauszulocken, verklären sie in bunten Farben und Klängen eben jenes Ersatzglück, mit dem es auch sonst abgespeist wird. Ersatzglück aus aufgezwungenen, notgeborenen Gefühlen. […].

Die nach seinen Kriterien „schlechten“ Operetten hat Klotz bis auf wenige heute noch sehr viel gespielte Ausnahmen (den Zigeunerbaron von Johann Strauß oder den Vogelhändler von Carl Zeller) aus seinem Kanon ausgeschlossen: Immer noch recht populäre Werke wie Franz Lehárs Zarewitsch (und erst recht Giuditta) oder Paul Linckes Frau Luna (Lincke fehlt unter den Komponisten, die mit Analysen repräsentativer Werke vertreten sind, ganz, ebenso wie Walter Kollo) sucht man vergebens. Neben Lincke und Kollo ist auch Jean Gilbert als dritter Berliner Komponist von Weltformat jemand, den Klotz nicht erwähnt.

Das hängt natürlich auch mit der sehr verdienstvollen internationalen Perspektive des Buches zusammen: Man findet eine Menge Spanisches (Zarzuelas), daneben Italienisches, Ungarisches, mit Arthur Sullivan einen Engländer; besondere Aufmerksamkeit gilt der französischen Operette: neben Jacques Offenbach (acht Werke) werden Edmond Audran, Henri Christiné, Louis Ganne, Reynaldo Hahn, Charles Lecocq, André Messager, Moïse Simons, Claude Terrasse und Maurice Yvain (jeweils mit ein oder zwei Werken) behandelt.

Die Perspektive ist nicht eigentlich historisch, Klotz bietet eine heutige Sich auf die Operette; das zeigt sich schon daran, daß er vom „kleinbürgerlichen Publikum“ spricht – Moritz Csáky hat gezeigt, daß die Operetten von Suppé, Strauß und Millöcker vor allem von der Bourgeoisie, dem „gehobenen, liberalen städtischen Bürgertum“, rezipiert wurden.

Weiterhin gerät nicht ins Blickfeld, daß die Operetten der Zwischenkriegszeit mit Erfolg durchaus unterschiedliche soziale Schichten anzusprechen suchten: Curt Goetz hat zwischen dem „süßen Mädel im dritten Rang“ und dem „Parkettbesucher“ unterschieden. Das „süße Mädel“, das gewöhnlich wohl eher selten ins Theater ging, rezipiert die Stücke ganz naiv, sie projiziert eigene Träume und Sehnsüchte auf die weibliche Hauptfigur; sie leidet mit ihr, wenn das erhoffte Liebesglück durch die Scheinkatastrophe im zweiten Akt bedroht scheint, und ist glücklich, wenn zuletzt doch alles ins Lot kommt. Der Parkettbesucher, der schon viele Operetten gesehen hat und auch über literarische Bildung verfügt, nimmt demgegenüber Ironiesignale in Text und Musik wahr und versteht die Intention der Autoren wesentlich besser.

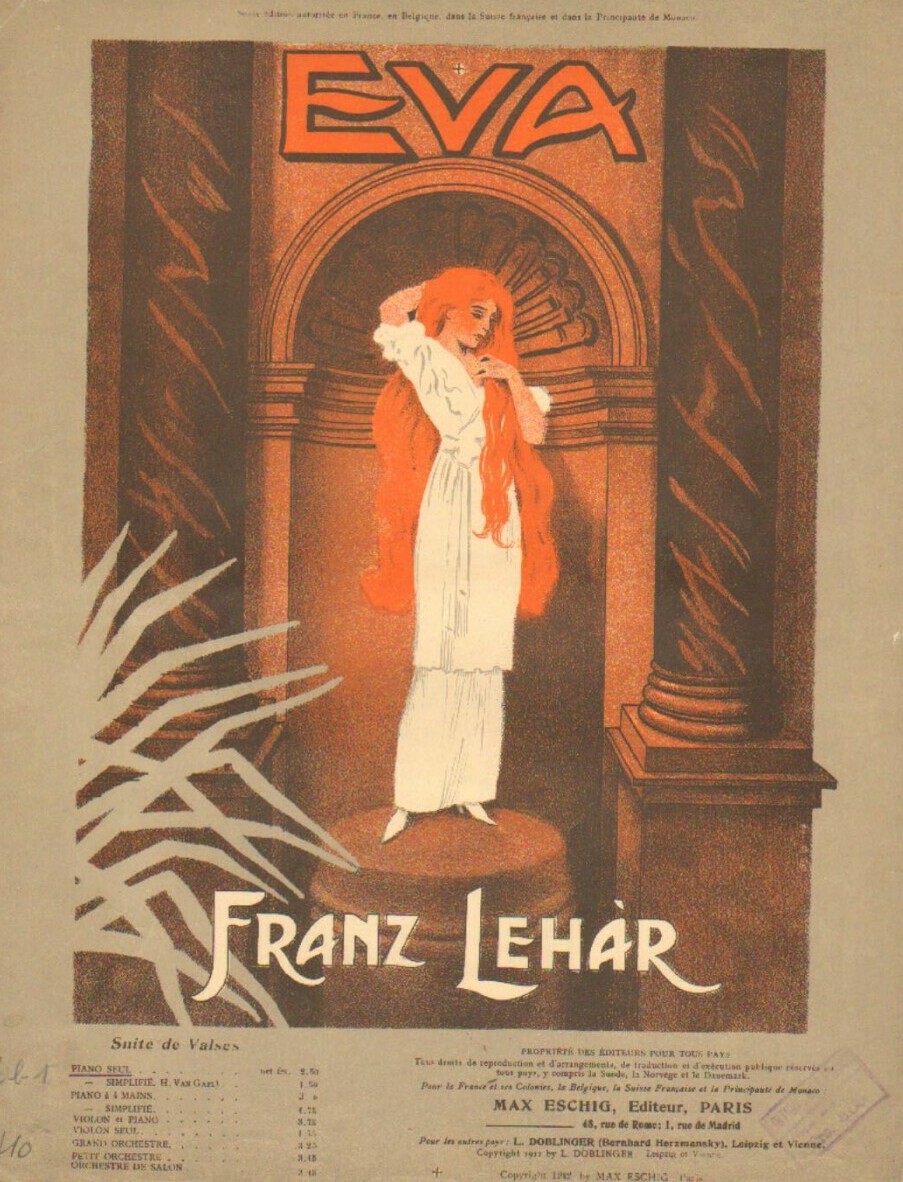

Französische Notenausgabe zu Lehárs “Eva”. (Photo: Max Eschig, Paris)

Das Vertrackte an der Ironie ist, daß sie wie die Schönheit wesentlich im Auge des Betrachters entsteht. Operette nimmt fast durchgehend explizit wie implizit auf das Märchen Bezug; der Parkettbesucher weiß (anders als das süße Mädel), daß „die Märchen, die Märchen leider nicht wahr“ sind. Eva von Franz Lehár ist eine moderne Version der Geschichte vom Aschenbrödel: Eva, das „Fabriksmädel“, ist die Tochter einer ausgehaltenen Frau, ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie in luxuriöser Umgebung, die Mutter ging oft in großer Abendtoilette aus. Das änderte sich, als ihr Liebhaber ihr den Laufpaß gab: Die Mutter geriet ins Elend und wurde sehr krank, als sie fühlte, daß sie nicht mehr lange zu leben hatte, brachte sie das Kind zu Larousse, einem alten Freund, der in einer Glasfabrik arbeitete (wenn die Handlung einsetzt, ist er Werkführer).

Die Fabrikarbeiter „adoptieren“ sie, sie hat also ähnlich viele Väter wie Donizettis Regimentstochter, und sie wächst zu einem sehr hübschen jungen Mädchen heran. Octave Flaubert, der neue Direktor der Fabrik, verliebt sich in sie; wenn er ein Fest gibt, lädt er Eva dazu ein, sie bekommt ein prächtiges Kleid und eine Halskette, und fühlt sich zurückversetzt in das Milieu ihrer Mutter.

Es ist klar, daß Flaubert sie zu seiner Geliebten machen will. Das wollen die Arbeiter nicht zulassen; angeführt von Larousse, ziehen sie zur Villa des Direktors und fordern ihn auf, sie gehen zu lassen. Die Situation droht zu eskalieren, aber Flaubert erklärt, er wollte das Mädchen heiraten. Dagegen ist nichts zu sagen, die Arbeiter ziehen sich zurück. Eva aber muß erkennen, daß Flaubert sie nicht als Ehefrau, sondern als Maîtresse haben will; tief gekränkt verläßt sie ihn und geht mit ihrer neuen Freundin Pepita (genannt Pipsi) nach Paris. Dort wird das schöne Mädchen rasch von reichen Männern umschwärmt; ihre Geschenke nimmt sie gern an (von einem Herzog bekommt sie gar eine Villa!), bleibt dabei aber tugendhaft. Dem Herzog hat sie immerhin versprochen, mit ihm zu soupieren; aber wenn Octave – verliebter denn je – wieder auftaucht, „existiert“ der Herzog „nicht mehr“, Eva folgt ihm bereitwillig.

Wie man es aus dem Kino kennt, wird auch hier „beim Happy End abjeblend’t“ (wie Tucholsky dichtete); Octave hütet sich, das Wort „Heirat“ auszusprechen. Somit steht zu befürchten, daß sich für Eva die Geschichte ihrer Mutter wiederholt – man kann sich fragen, woher die mondäne Schönheit den Arbeiter Larousse kannte (gut genug, um ihm ihr Kind anzuvertrauen); die wahrscheinlichste Erklärung dürfte sein, daß sie selbst in der Fabrik gearbeitet hat, bevor ein anderer Octave sie da herausholte und mit nach Paris nahm. Irgendwann wird Octave vermutlich ihrer überdrüssig werden; wenn sie dann einem anderen reichen Mann ihre Gunst schenkt, könnte sie vielleicht zu einer der großen Kurtisanen auf- (oder ab-)steigen, und sich in späteren Jahren mit einem hübschen Vermögen zur Ruhe setzen. Kann sie aber Octave nicht vergessen, wird irgendwann das letzte Schmuckstück versetzt sein, und dann beginnt das Elend – vielleicht endet sie dann wie ihre Mutter.

Franz Lehár (2. v. l.) mit seiner Frau Sophie und George Gershwin als dieser 1928 Wien besuchte. (Photo: Atelier Willinger / Theatermuseum Wien)

Die Geschichte vom Fabrikdirektor und dem „Fabriksmädel“ gäbe den Stoff für ein Sozialdrama ab (die gleiche Figurenkonstellation findet sich z.B. in Ernst von Wildenbruchs Schauspiel Die Haubbenlerche). Indem die Librettisten daneben auf das Grimmsche Märchen zurückgreifen, schaffen sie die Voraussetzung für das gattungstypische glückliche Ende (wobei fraglich ist, wie lange das Glück dauern wird…); und dem Arbeitermilieu im ersten Akt steht im zweiten die elegante Festgesellschaft gegenüber, die Flaubert bei sich empfängt. Das ist sehr geschickt konstruiert, und das Buffo-Paar Pipsi und Dagobert setzt einen reizvollen komischen Kontrast.

Klotz hat ein bewundernswert reiches, internationales Repertoire untersucht. Dabei gelingen ihm viele analytische Kabinettstückchen wie die fünfeinhalb Seiten über Henri Christinés Phi-Phi (1918), eine Antike-Travestie, die, so heißt es da, eine „listige Balance zwischen erotischer Schamlosigkeit und intellektuellem Jux“ hält. Immer wieder gelingen ihm ins Schwarze treffende Pointen.

Notendeckblatt für die Operette “Phi-Phi”. (Photo: Editions Salabert)

Andererseits liegt er manchmal auch daneben. Den Zigeunerbaron kann er nun überhaupt nicht ausstehen! Auch hier gelingen ihm hübsche Pointen (so, wenn er Zsupáns Wandlung „vom Schweinefürsten zum Fürstenschwein“ beschreibt; er geht allerdings nicht auf Zsupáns Couplet „Mir helfen die Doktoren / nicht mehr“, ein Glanzstück für Alexander Girardi, ein das früher gewöhlich gestrichen und erst von Nicolaus Harnoncourt wieder bekannt gemacht wurde). Und es stimmt ja: Wenn Barinkay Saffi zu seinem „Weib“ erklärt, ohne sie vorher gefragt zu haben, verhält sie sich ein bißchen arg unterwürfig, und mit dem Säbel wird auch mehr gerasselt, als unbedingt nötig wäre…

Aber das Duett von Saffi und Barinkay kanzelt Klotz ab als „Liturgie spießbürgerlichen Brautstandsgesäusels“, das zum „Lieblingswunsch goldener Hochzeitspaare“ geworden sei. Wenn Barinkay Saffi als sein Weib bezeichnet, fragt Conte Carnero, der Obmann der geheimen Sittenkommission (!), wer sie denn getraut habe – und Barinkay antwortet: „Der Dompfaff, der hat uns getraut“. Schön, die Musik klingt schon sehr treuherzig: Aber man muß sich die Situation einmal vorstellen: Barinkay nennt einem nicht ganz niedrigen kaiserlichen Beamten auf die Frage nach dem Geistlichen, der die Trauung vorgenommen habe, einen – Vogel (mit dem passenden Namen, zugegeben!)! Das ist unglaublich impertinent! Wäre Conte Carnero nicht eine Karikatur, er hätte dem frechen Karl auf der Stelle fünfundzwanzig aufzählen lassen…

Auch das Duett von Stasi und Edwin in der Csárdásfürstin bezeichnet Klotz als „seit vielen Jahrzehnten ein Prachtstückchen im klingenden Haushalt goldener Hochzeiter“. Das mag wohl stimmen – aber dann haben sie eindeutig nicht auf den Text gehört (funktionieren die Hörgeräte nicht richtig?). Der Anfang der „allzu putzigen Polkastrophe“ („Machen wir’s den Schwalben nach, / baun wir uns ein Nest“) mit dem „tralala“, das ich beim besten Willen nicht anders als ironisch verstehen kann, bedient zweifellos diese Klientel; aber was singt Stasi in der Strophe? „Ich lasse mir nicht bange machen, tralala, / Richte mir das ein, so wie ich’s brauch’!“ Zweifellos möchte Stasi Edwin gern heiraten, aber sie denkt nicht daran, sich alles gefallen zu lassen! Und angesichts der spöttisch-ironischen Kommentare ihres Verlobten zu ihrer Vorfreude auf die Ehe wird sie noch deutlicher: „Bist du falsch, oh Schwalberich, / fliegt die Schwälbin fort! / Sie zieht nach dem Süden hin, und du bleibst im Nord!“ Für 1915 klingt das doch erstaunlich emanzipiert!

Poster für “Petit Faust”mit einem cross-dressed Mephisto.

In der Notiz zu Hervés Petit Faust ist ein Fehler in der Inhaltsangabe zu beerichtigen: Es heißt hier Faust spanne die freche Margarete „zur Strafe in die Prügelmaschine“, er züchtigt sie aber mit dem martinet, der Riemenpeitsche, die alle kleinen Französinnen und Franzosen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein fürchteten.

Volker Klotz hat ein ungemein nützliches Buch geschrieben! Man wird nicht in allem seiner Meinung sein: Seine Unterscheidung von „guten“ und „schlechten“ Operetten ist ein bißchen holzschnittartig. Natürlich gibt es auch Lücken (von Paul Abraham werden nur Viktoria und ihr Husar und Die Blume von Hawaii behandelt, Ball im Savoy hätte auch hineingehört; Emmerich Kálmán scheint mit nur fünf Werken etwas unterrepräsentiert – Künneke hat sieben! –, Die Faschingsfee und Die Zirkusprinzessin hätte man auch berücksichtigen können… von Lehár fehlt wie gesagt Der Zarewitsch – eine „schlechte Operette“ – man vermißt ihn nicht, weil es die wunderbare Cloclo gibt….).

Verdienstvoll sind einige Entdeckungen oder Ausgrabungen: Für Rudolf Dellingers Don Cesar macht Klotz viel Reklame (bisher allerdings erfolglos, scheint mir).

Auch die Berücksichtigung von Richard Genée (mit Nanon - Die Wirtin vom Goldenen Lamm) erfreut. Moïse Simons Toi c’est moi ist ein wunderbares Stück, von dem es leider noch keine deutsche Übersetzung gibt. Franz von Suppé ist mit seinen drei bekanntesten Werken vertreten: Die schöne Galathée, Fatinitza und Boccaccio; es hätte etwas mehr sein dürfen, Der Teufel auf Erden etwa ist ungemein witzig (das hat die Wiener Volksoper erst kürzlich gespielt).

Volker Klotz 2009 beim Bayerischen Rundfunk, im Gespräch mit Hans-Jürgen Mende. (Photo: BR.de)

Volker Klotz bleibt in Erinnerung als Gründervater der Librettoforschnung. In seinem Buch kann man, können auch Dramaturgen auch knapp zwanzig Jahre nach Erscheinen, noch viele Entdeckungen machen… Ob das Theater Chemnitz ab Januar 2024 Der Tenor der Herzogin spielen würde, wenn es „den Klotz“ nicht gäbe?

Albert Gier ist Romanist und ebenfalls Librettoforscher, er unterrichtete lange an der Universität Bamberg. Er hat u.a. das Buch “Wär’ es auch nichts als ein Augenblick”: Poetik und Dramaturgie der komischen Operette veröffentlicht.

“Anmerkung

“Moïse Simons Toi c’est moi ist ein wunderbares Stück, von dem es leider noch keine deutsche Übersetzung gibt”.

-> “Toi c’est moi” erlebte vor einigen Jahren seine deutschsprachige Erstaufführung am Theater Altenburg-Gera – die deutschsprachige Übersetzung ist jedoch vor allem in den chansonhaften Nummern leider nicht wirklich gelungen

Anmerkung 2:

Nicht vergessen in einem Nachruf auf Volker Klotz sollte man sein eigenes Schaffen: seine köstliche Bearbeitung von Maurice Yvains “Là-Haut” unter dem Titel “Mephistos Himmelfahrt” mit den großartigen Gesangstexten von Stefan Troßbach sollte unbedingt Erwähnung und vor allem wieder auf den Spielplan finden