Kevin Clarke

Operetta Research Center

21 June, 2016

Nach der sogenannten „Stunde Null“ am 8. Mai 1945 hatten die Menschen in Deutschland mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Sorgen, als sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob die vielen Operetten und musikalischen Unterhaltungswerke, die ihnen in 12 langen Jahres des NS-Regimes im Theater, Radio und Kino offeriert worden waren, politisch belastet sein könnten oder nicht. In einer Zeit, die über Jahrzehnte von einer „Unfähigkeit zu trauern“ charakterisiert wurde [1], in einer Zeit, als sich die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft bemühte, die Verstrickungen und Verbrechen zahlreicher Deutscher im Dritten Reich möglichst vollständig zu verdrängen oder totzuschweigen, um sich ganz auf den Wiederaufbau des zerstörten Landes zu konzentrieren, in einer Zeit, in der tausende Frauen von russischen Soldaten vergewaltigt worden waren und darüber mit niemandem sprechen konnten und tausende Männer in Kriegsgefangenenlagern saßen, in solch einer Zeit war für eine Problematisierung von Operetten kein Platz. Genau wie für eine Rückkehr zur hochfrivolen Ur-Gestalt der Operette kein Platz war.

Emmerich Kalman with Fritz Fischer at a gala performance of “Csardasfürstin 1950.” (Photo from Vera Kalman, “Csardas: Der Tanz meines Lebens,” 1986)

In Nürnberg wurden von 1945 bis 1949 ehemalige Minister und hohe Regierungsvertreter, militärische Führer, Mitglieder von SS und Polizei, Ärzte und Juristen sowie Industrielle und Manager vor Gericht gestellt, die sich wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und gegen die Menschheit schuldig gemacht hatten. Parallel dazu gab es ab Juli 1945 allgemeine Entnazifizierungsverfahren, denen sich auch Musiker unterziehen mussten. Das betraf u. a. Operettenmacher wie den ehemaligen Leiter des Staatstheaters am Gärtnerplatz, Fritz Fischer. Im ersten Spruchkammerverfahren wurde er als Aktivist eingestuft und in Dachau interniert, nach einer Revision kam er mit einem dreijährigen Berufsverbot davon, das er jedoch mit einer Flucht in die Schweiz umging, wo er mit Einwilligung des Remigranten Emmerich Kalman eine Csardasfürstin 1950 im Rumba-Takt konzipierte, die anschließend erfolgreich durch Deutschland tourte. Es war eine Produktion auf drei Bühnen und in 33 Bildern: die Zahl 33 war nach wie vor Fischers persönliche Glückszahl, Entnazifizierung hin oder her. Kalman saß bei der Premiere in Stuttgart applaudierend im Zuschauerraum und freute sich über die sprudelnden Tantiemen sowie die erfolgreiche Rückkehr seines lange vom Spielplan verbannten Werks auf deutsche Bühnen. Ein Jahr später kam die Csardasfürstin auch ins Kino mit Filmstars der NS-Zeit: Marika Rökk und Johannes Heesters, Regie Georg Jacobi, der die Handlung von Budapest nach Sizilien verlegte, um die damals aktuelle Italienmode zu bedienen. Mit Details der Handlung und mit dramaturgischer Glaubwürdigkeit mühte man sich nicht lange rum.

Das Leben sollte weitergehen. Vorzugsweise mit unkomplizierter Unterhaltung, wie Fischer, Jacobi & Co. sie nach altbewährter NS-Manier boten, Unterhaltung, die alles leichter erträglich machen sollte, ohne dauernd daran zu erinnern, woran man sich nicht erinnern wollte.

Und doch wurde dem Nachkriegspublikum mit zahllosen Details vermittelt, dass vieles, was ihm zwischen 1933 und 45 lieb geworden war, auch weiterhin so bleiben würde wie zuvor: mit den gleichen Protagonisten, den weitgehend gleichen Stücken und mit einer unveränderten NS-Ästhetik.

Scene from Nico Dostal’s “Der dritte Wunsch,” world-premiere at the Nuremberg Opera House 1954, with Anny Coty, Liselotte Schmidt and Spiro Makri. (Photo from Nico Dostal, “Ans Ende deiner Träume kommst du nie. Berichte, Bekenntnisse, Betrachtungen,” 1982)

Die meisten Theatermacher beriefen sich darauf, dass die „Stoffe und Handlungen“ von vielen Operetten „gedanklich und an Lebensgehalt ziemlich unbelastet“ seien, wie es Hans Severus Ziegler in Reclams Operettenführer 1939 formuliert hatte. Das war immerhin der Mann, der im Jahr davor die Ausstellung „Entartete Musik“ organisiert hatte. Laut Ziegler waren Operetten apolitische „Unterhaltung“, die zur „Aufheiterung oft gerade derjenigen breiten Kreise des Volkes“ beitragen, „die im eigenen schweren Lebenskampf der heiteren und ausgelassensten Muse besonders herzlichen Dank zollen“. [2] Das taten sie 1939 genauso wie in den Jahren nach 1945. Und das machte sie anhaltend populär bei einem Publikum, das sich nicht daran störte, dass diese Definition des Genres nichts mit den ursprünglichen Idealen des Genres zu tun hatte und auch nicht dem entsprach, was es an breitgefächerter kommerzieller Operettenunterhaltung vor 1933 gegeben hatte.

Nach 1945 kam man zur Operette als „Veteran des Existenzialismus“, wie der österreichische Kulturjournalist und Autor Bertram K. Steiner noch 1997 meinte, „nachdem man gesehen hat, dass Fortschritt und Rückschritt ins gleiche Inferno führen. Für Stramme, für Bigotte irgendwelcher Bekenntnisse, für verruchte Optimisten ist die Operette natürlich ein Gräuel. Sie werden es schon noch merken, wie idiotisch tröstlich es ist, wenn man vom Dompfaff getraut wird und es anschließend den Schwalben nachmachen kann.“ Operette als „schmerzstillendes Mittel“ für traumatisierte Nachkriegszuschauer war und blieb das neue Ideal. [3]

Damit wurde Goebbels‘ Konzept einer „unsichtbaren Propaganda“ im Unterhaltungsbereich fortgesetzt, wo keine eindeutigen ideologischen Botschaften enthalten sein sollten.

Vielmehr wurden die Botschaften im Subtext vermittelt, erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Das macht den „idiotischen Operettentrost“ vor und nach 1945 politisch hochbrisant. Weil er unter dem Deckmantel der Harmlosigkeit eine Weltanschauung und einen Wertekanon transportiert, der eigentlich nicht zu einem demokratischen modernen Land passt. Aber die Mühe, genauer hinzuschauen, machte sich niemand.

STRATEGIEN DER NACHKRIEGSOPERETTENPFLEGE

Es sollen hier im Folgenden einige Strategien vorgestellt werden, mit denen nach 1945 versucht wurde, die in der NS-Zeit geschaffenen Operetten von Ludwig Schmidseder, Nico Dostal, Peter Kreuder, Fred Raymond, Rudolf Kattnigg und anderen zu „entnazifizieren“.

Die erste Strategie ist die erwähnte Berufung darauf, dass Operette grundsätzlich ein unpolitisches Genre sei. Indem man zusätzlich behauptete, die Handlungen und Texte von Operette seien nebensächlich bis dümmlich, es käme allein auf die Schönheit der Musik an, wurden Operettenaufführungen zu Wunschkonzertveranstaltungen, bei denen man sich nicht mit den Stoffen auseinandersetzte – und oft vom Text kein Wort verstand, wenn Opernsänger die Lieder vortrugen. Das steht im krassen Gegensatz zu Operettenaufnahmen von vor 1933, wo textliche Ausgestaltung ein explizites Markenzeichen von Stars wie Fritzi Massary oder Richard Tauber war.

In den Fällen, wo man selbst beim besten Willen nicht umhin kam, die Stoffe und Texte mit ihrer ideologischen Botschaft zur Kenntnis zu nehmen – wie im Fall von Rudolf Kattniggs Blut-und-Boden-Opus Balkanliebe (1937) – wurden Hits aus den entsprechenden Stücken isoliert und in Konzertprogramme eingegliedert. Exemplarisch ist dies geschehen mit der Nummer „Leise erklingen Glocken vom Campanile“. Die weich-dahingleitende Barcarole wurde zum Pflichtprogramm für fast jeden Solisten der Epoche. Als Quelle wurde Balkanliebe angegeben, aber nicht gefragt, worum es in dem Stück geht. Die, die es wussten, schwiegen. Und alle anderen stellten keine Fragen.

Um die Hits aus Operetten inhaltlich noch weiter zu isolieren, wurden sie vorzugsweise mit Folklore und Oper vermischt, was man in vielen Radio- und Fernsehsendungen der 60er und 70er Jahre beobachten kann. Es ist ein Ideal aus NS-Wunschkonzerttagen, das unkommentiert und uneingeschränkt bis in die ZDF-Sendungen mit Anneliese Rothenberger übertragen wurde.

Apropos Opernstars: Auffallend ist nach 1945, dass fast alle Operetten, die aufgeführt wurden – egal aus welcher Epoche sie ursprünglich stammen – im Orchesterklang gleichgeschaltet wurden. Hört man in ORF-, WDR- oder NDR-Aufnahmen der 50er Jahre hinein, meist mit bekannten Opernsängern wie der jungen Rothenberger eingespielt oder bewährten älteren Kräften aus Reichsrundfunktagen, stellt man fest, dass überall Fassungen benutzt wurden, die einem klassischen Spielopernideal des 19. Jahrhunderts folgen und Besonderheiten der Originalinstrumentation ausblenden. Das ist besonders auffallend bei Aufnahmen von Jazzoperetten der 1920er Jahre, also Werken von Paul Abraham, Bruno Granichstaedten oder Emmerich Kalman.

Durch das Ausblenden der vormals als „entartet“ eingestuften Elemente wurden diese Werke zu „Goldenen Wiener Operetten“ erhoben und „veredelt“.

Sheet music cover for Paul Abraham’s “Die Blume von Hawaii,” 1930. (Photo: Archive of the Operetta Research Center)

Man spielte von den vormals „entarteten“ Werken auch nur solche, die man dem folkloristischen Ideal der Zeit angleichen konnte: so wurden aus Kalmans und Abrahams Jazzoperetten Gräfin Mariza und Viktoria und ihr Husar rot-weiß-grüne Puszta-Spektakel, und das Weiße Rössl mutierte von einer spritzigen Berliner Großstadtrevue mit Sex und Ironie zum züchtigen österreichischen Heimatkitsch.

Außerdem wurden nach dem Krieg wieder gespielte Operetten aus der Zeit vor 1933 zusammen mit den Ersatzwerken aus der Zeit nach 1933 aufgenommen und zusammen auf Schallplatte veröffentlicht. Zum Beispiel die Einspielung vom Rössl mit Saison in Salzburg unter Dirigent Franz Marszalek; das gilt aber auch für Kalmans Mariza und Dostals Ungarische Hochzeit. Diese Zusammenstellung und Angleichung fand niemand problematisch, auch nicht die aus dem Exil zurückgekehrten Operettenkünstler. Sie hatten vermutlich wenige Möglichkeiten, gegen solch eine Vereinnahmung zu protestieren, wenn sie weitergespielt werden wollten. Schließlich saßen in den entscheidenden Positionen im Theater, im Rundfunk und in den Orchesterleitungen Menschen, deren Karrieren zwischen 1933 und 45 begonnen hatten und die über berufliche Netzwerke und Seilschaften verfügten, die Remigranten fehlten.

Die nach wie vor einflussreichen NS-Operettenherren verhinderten die Rückkehr eines früheren – modernen – Operettenideals, für das sich durchaus etliche Remigranten einsetzten, sei es Erik Charell mit Feuerwerk oder Emmerich Kalman mit seiner am Broadway orientierten Cowboyoperette Arizona Lady (die von allen Theatern abgelehnt wurde und schließlich posthum vom Rundfunk uraufgeführt werden musste). Die Süddeutsche Zeitung klagte 1950, man hänge in Deutschland „noch stark an der sentimentalen Tradition dieses Genres“. [4] Recht verzweifelt fragte sich angesichts solcher Zustände der Rezensent: „Mein Gott, wie lang will denn noch eigentlich die Mumie der typischen Operette ihren Balsam bewahren?“ [5] Das von Charell propagierte Ideal eines Neuanfangs machte keine Schule, obwohl Feuerwerk ein Riesenerfolg war. Jedoch nicht in der Charell-Version am Gärtnerplatz Theater, sondern in einer ins Biedere umgedeuteten Lesart.

Wie etliche andere Remigranten kapitulierte Charell bald und zog sich aus dem Operettengeschäft zurück. Er ließ es zu, dass seine Werke fortan im neuen „Mumienstil“ aufgeführt wurden.

Nachdem er eine Rössl-Aufführung in Paris gesehen hatte, schrieb er an seinen Librettist Robert Gilbert: „Gestern war ich zur Repetition Generale im Chatelet zum W.R. Es hat wenig mit dem Stück zu tun – es ist eine Revue Tyrolienne hauptsächlich für Kinder gemacht. Es gefällt dem kl. Publikum sicher gut und darauf kommt es ja wohl hauptsächlich an, auf uns wirkt das Ganze sehr peinlich und geschmacklos. [...] Alles ist umgestellt und das Orchester ist für unser Ohr unerträglich aber der Direktor des Theaters [...] rechnet mit einer Einnahme von mindestens 500 Millionen Franc, also da braucht es uns nicht gefallen.“ [6]

DIE REMAKE-WELLE

Viele Operetten, die in der NS-Zeit verfilmt worden waren, wurden nach 1945 neu verfilmt, um sie unbelastet neu zugänglich zu machen. Ebenso wurden populäre Stoffe wie das Rössl, aber auch Die Drei von der Tankstelle, Der Kongress tanzt oder Die Csardasfürstin neu verfilmt, damit man nicht nach dem Schicksal einiger Darsteller der alten Filmfassungen fragen musste, die ins Exil gezwungen worden waren oder im KZ endeten. [7]

Gleichzeitig kehrten die großen Operettenfilme der Zeit vor 1933 nie zurück, es sei denn, es spielten später beliebte Schauspieler der NS-Zeit darin mit, wie Heinz Rühmann, Willy Fritsch oder Lilian Harvey. Anders als in den USA sind die frühen Klassiker der Tonfilmoperette nicht restauriert und auf DVD erhältlich, sie sind nicht Teil des allgemeinen Gedächtnisses und sie werden von der deutschsprachigen Forschung nicht wirklich in Genrediskussionen einbezogen. Dafür sind die meisten Remakes der 50er und 60er Jahre – vom Schwarzwaldmädl mit Sonja Ziemann bis zum Rössl mit (wahlweise) Johannes Heesters oder Peter Alexander – allesamt auf DVD verfügbar. Und bestimmen das Operettenbild mehrerer Generationen.

Aus der zunehmenden „Verflachung“ der Operette ergibt sich vermutlich auch die Weigerung der Exilforschung, sich vorstellen zu können, dass Unterhaltungsmusiktheater etwas mit dem Holocaust zu tun haben könnte. Bis vor kurzem kam Operette nicht in entsprechenden Publikationen und Ausstellungen vor: dort waren Kurt Weill, Marlene Dietrich und die Comedian Harmonists lange Zeit die einzigen Repräsentanten der Weimarer Republik, wenn es um unterhaltendes Musiktheater, Verfolgung und Exil ging. Und das, obwohl die großen Operetten der Ära weit erfolgreicher waren beim damaligen Publikum.

LÜCKENHAFTE ERINNERUNGEN

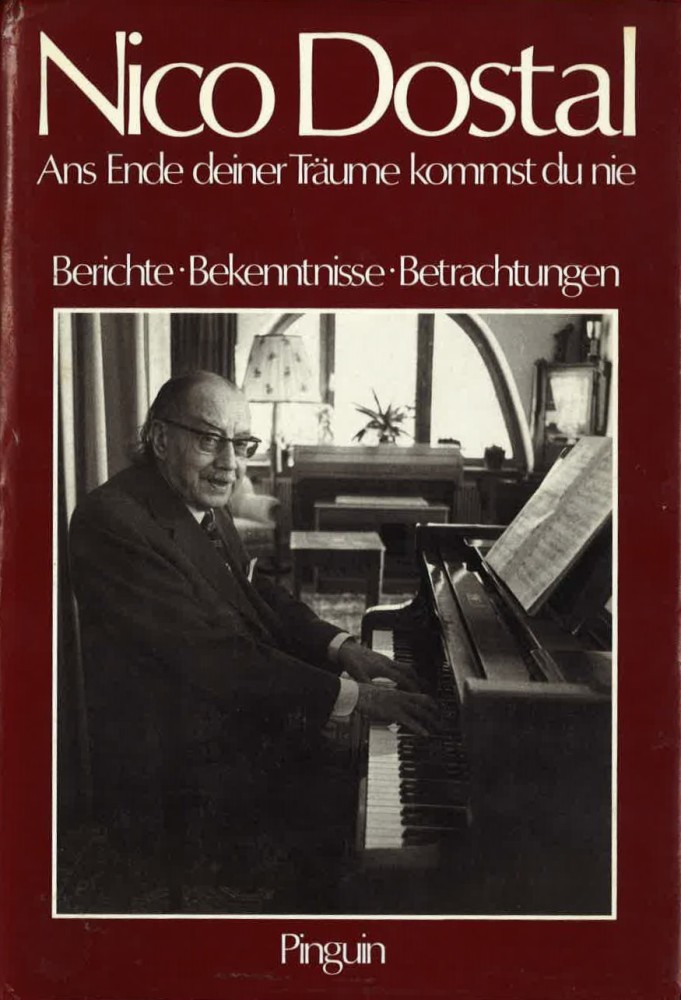

Zur Verharmlosungstaktik gehören auch die vielen Publikationen der Nachkriegszeit, besonders die diversen Erinnerungsbücher von Komponisten wie Peter Kreuder, Nico Dostal oder Heinrich Strecker.

Nico Dostal’s “Ans Ende deiner Träume kommst du nie. Berichte, Bekenntnisse, Betrachtungen,” 1982.

Deren Karriere in der NS-Zeit wird darin meist übersprungen bzw. in einem einzigen Nebensatz abgehandelt. Man merkt das in der Biografie von Heinrich Strecker aus dem Jahr 1997, von zwei ORF-Mitarbeitern aufgezeichnet. Da wird vollkommen ignoriert, dass Strecker ab 1934 Landeskulturleiter der damals verbotenen NSDAP/NSKG Österreich war und im Mai 1936 von der Strafverfolgungsbehörde Österreich deswegen verhaftet wurde. Es wird auch ignoriert, dass sein Singspiel Ännchen von Tharau (1933) – das bewusst alles „Jazzmäßige“ und „Entartete“ vermeidet und stattdessen als Operette in eine altmodische Singspielecke einschwenkt – 1934 vom Verlag beworben wurde mit den Worten: „Die Autoren sind selbstverständlich rein arischer Herkunft. Hans Spirk und Heinrich Strecker, beide in Wien ansässig, sind von jeher Parteimitglieder gewesen. […] Deutsches Gefühlsleben, kriegerischer Geist und Freundestreue durchziehen das Werk in immer erneuten Variationen. […] Zufolge aller dieser Eigenschaften würde sich die Aufführung des Werkes ganz besonders für die Veranstaltungen, die unter dem Leitwort: ‚Kraft durch Freude‘ stattfinden, eignen.“ (Wiener Boheme Verlag GmbH, 23.1.1934)

In der Strecker-Biografie von 1997 liest sich das so: „Der triumphale Erfolg des neuen Singspiels machte in den Direktionsetagen der operettenspielenden Theater Deutschlands seine Runde: jede Bühne wollte das ‚Ännchen‘ spielen. Als im Jahr 1973 anläßlich der 4000. Aufführung des ‚Ännchen von Tharau‘ aufgrund der Statistik deutschsprachiger Bühnen in Baden bei Wien – […] seit 1940 der Wohnort von Heinrich Strecker – ein Plakat mit einigen der unzähligen Bühnenstationen hergestellt wurde, die das Zugstück durcheilt hatte, gesellte sich zu der Genugtuung über diesen großen Erfolg auch eine stille Trauer über jene Orte hinzu, die fremde Namen bekamen und nicht mehr auf deutschem Staatsgebiet lagen.“ [8]

Wenn es doch explizit um die NS-Zeit und Streckers mögliche Verwicklung mit dieser geht, kann man lesen: „Sollte man Heinrich Strecker später einmal vorwerfen, er habe sich der nationalsozialistischen Propaganda zur Verfügung gestellt, müßte man heute berichtigen, Heinrich Strecker wurde, wie alle seine Kollegen, von der NS-Propaganda benutzt!“ Es ist die bekannte österreichische Opferthese, die „Lebenslüge“ der Zweiten Republik, mit der die österreichischen Mittäterschaft an den Untaten der Nationalsozialisten aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt werden sollte. Diesem Argumentationsmuster zufolge war der Staat Österreich 1938 das erste Opfer der nationalsozialistischen Aggressionspolitik. Entsprechend setzt sich Strecker denn auch von seinen vorwiegend deutschen Kollegen ab. „Er hat sich aber nicht so weit ausnützen lassen, daß er etwa die auf NS-Literatur ausgerichteten Texte des Metropolchefs Hentschke vertont hätte, wie es Raymond, Schmidseder, Willi Meisel oder Theo Mackeben taten. Er hätte auch niemals vor den braunen Bonzen Klavier gespielt […]. Während Streckers Musik für Unterhaltungsfilme komponierte, gab sich Norbert Schulze [sic] (‚Lili Marleen‘, ‚Das Lied vom deutschen U-Bootsmann‘) ganz der ‚Bomben auf England‘-Manie hin.“ [9]

Die Flucht nach vorn funktionierte, und sie funktioniert bis heute. Streckers NS-Vergangenheit und die ideologische Einfärbung vieler seiner Operetten und Lieder wurde lange nicht hinterfragt. Im Gegenteil, es gibt einen regelmäßig abgehaltenen Heinrich-Strecker-Gesangswettbewerb für Operette, Musical und Wienerlied, in dessen Jury 2011 der Vizedirektor der Wiener Volksoper saß (Dr. Rainer Schubert), ein Vertreter der Wiener Festwochen (Attila Lang), Regisseur und heutiger Intendant des Gärtnerplatztheaters Josef Ernst Köpplinger und WDR-Operettenproduzent Dirk Schortemeiner. Unter völliger Ausblendung der Vergangenheit heißt es im Vorwort des Landeshauptmann Niederöstereich, Dr. Erwin Pröll, in der Programmbroschüre: „Heinrich Strecker ist […] für immer tief im Herzen des Publikums und im Gedächtnis der Musikwelt verankert. […] Auch der Kulturpolitik im Land Niederösterreich ist es ein ganz besonderes Anliegen, Harmonie und Ausgewogenheit zwischen Traditionellem und Neuem, zwischen Heimatverbundenheit und Weltoffenheit herzustellen […]. Als Landeshauptmann von Niederösterreich bin ich sehr stolz auf die Aktivitäten der Heinrich Strecker Gesellschaft […].“ [10]

Die Marschlieder der Brandenburgischen Kürassiere aus dem Ännchen, die 1933 verkündeten „Unsere Heimat ist in Not, unsere Heimat ist bedroht, schenket dem Vaterland Herz und Hand. Saget dem Liebchen rasch ade, tut es auch noch so weh. Und, was auch immer werde, Wir schützen unsre Erde!“ und fast prophetisch heraus posaunte Zeilen wie „Mag auch die ganze Welt voll Teufel sein! In jedem Fall krieg’n wir alle, allemal in die Falle ’rein!“ spielten beim Streben nach „Harmonie“ und „Ausgewogenheit“ 2011 offensichtlich keinerlei Rolle, sie wurden nicht zur Kenntnis genommen. Oder, wie Matthias Kauffmann in seinem Strecker-Essay in der aktuellen Ausgabe der Österreichischen Musikzeitschrift (ÖMZ) schreibt: „Die unverbindlich historisierende, militarisierende Machart des Stückes ermöglichte eine nationalsozialistische Vereinnahmung – und vermochte nach 1945 auf gleichem Wege, sich praktisch von selbst zu ‚entnazifizieren‘.“ [11]

Performance of Heinrich Strecker’s “Ännchen von Tharau” 1954, in West-Germany. (Photo from Raimar Wieser/Peter Ziegler, “Heinrich Strecker und seine Zeit,” 1997)

Aufgrund solcher allerneuester Veröffentlichung sah sich die Familie Strecker gezwungen, auf ihrer Homepage im Biografie-Teil nun einen Abschnitt zur Zeit 1933-45 einzufügen, der alle auch von Kauffmann aufgelisteten NS-Aktivitäten Streckers verzeichnet. Mit dem Hinweis: „Seit Jahren bemüht sich die Heinrich Strecker Gesellschaft um eine möglichst genaue Aufarbeitung des Zeitabschnittes zwischen 1933 und 1945 in Streckers Biographie und nimmt wissenschaftlich abgesicherte Ergänzungen gerne entgegen.“ Angesichts der nun nicht mehr zu leugnenden politischen Ausrichtung Streckers, die sich natürlich in vielen seiner Heimatlieder und Wienlieder spiegelt, kommt die Heinrich Strecker Gesellschaft allerdings jetzt zu dieser Schlussfolgerung: „Um […] Streckers künstlerischen Beitrag zum österreichischen Kulturerbe zu erhalten, plädiert die Heinrich Strecker Gesellschaft für eine sachliche Trennung von Person und Werk des Komponisten, so wie diese auch bei vergleichbaren Künstlerpersönlichkeiten jener Jahre akzeptiert worden ist. Insbesondere soll Streckers Leistung um die formale und inhaltliche Weiterentwicklung der Musik-Gattungen ‚Operette‘ und ‚Wiener Musik/Wienerlied‘ gewürdigt und weitergegeben werden.“ [12]

Solch eine „Selbstentnazifizierung“ betreibt auch Rudolf Kattnigg in einer handschriftlich korrigierten Kurzbiografie.

Da ist von der „verhängnisvollen Zeit“ nach 1933 die Rede und davon, dass die Premiere der Operette Prinz von Thule ein „Bombenerfolg“ gewesen sei, die Balkanliebe-Premiere ein „rauschender Erfolg“. Über die Werke und ihre Inhalte bzw. die Tatsache, dass es sich bei der „Prinz von Thule“ um ein Kriegsschiff handelt, erfährt man nichts. Politik bleibt ausgeblendet; lieber wird auf die kammermusikalische Tätigkeit des Komponisten eingegangen und auf seine Tätigkeit als Chorleiter.

Scene from Kattnigg’s “Balkanliebe.” (Photo: Archive of the Operetta Research Center)

Natürlich unter Ausblendung des Chores, den Kattnigg 1938 anlässlich des „Anschlusses“ Österreichs ans Deutsche Reich für die Balkanliebe nachkomponiert hatte:

Kinder, das kann man wirklich fassen kaum,

Jetzt weh’n in Wien von jedem Haus und Baum

Fröhlich im Wind die deutschen Fahnen!

Wer konnt’s ahnen? Ist’s ein Traum?

Nein, das ist wunderbare Wirklichkeit!

Ganz Österreich grüßt stolz die neue Zeit!

Kattnigg arbeitete nach 1945 zusammen mit seinem engen Freund, dem Dirigenten und Nazi-Mitläufer Anton Paulik, an der Wiener Volksoper und bestimmte dort entscheidend die sich neu formatierende Nachkriegsoperettenszene. [13]

Rudolf Kattnigg’s hand-written biography from after WW2. (Archive of the Operetta Research Center)

Von Wien gesprochen: Regisseure wie Willi Forst behaupteten nach 1945, ihre Wiener Operettenfilme, die vollständig den NS-Idealen unterworfen waren, seien ein Akt des „inneren Widerstands“ gewesen, um nach dem „Anschluss“ den Nationalsozialisten etwas Patriotisches entgegenzusetzen. Solche Äußerungen wurden und werden teils bis heute nicht hinterfragt. Und das Operettenideal, das in Filmen wie Wiener Blut oder Operette transportiert wird, gilt vielen Menschen nach wie vor als „authentisch“.

SCHWARZ-WEISS-RASTER

In der DDR wurde das Problem anders gelöst: Dort wurden nach 1949 „spätkapitalistische“ Operetten aus den 1920er Jahren kaum gespielt und Operetten von Komponisten der NS-Zeit bis in die 80er Jahre aus Spielplänen ferngehalten. Man schuf stattdessen – anders als in der BRD – zahlreiche neue Werke, komponiert u. a. von Guido Masanetz und Gerd Natschinski, man stilisierte daneben Offenbach zum Vorreiter des Klassenkampfes und Vorläufer der gesellschaftlichen Revolution, und man spielte klassische Wiener Operetten, die als unproblematisch angesehen wurden.

Basis für eine Auseinandersetzung mit Werken und Künstlern aus der NS-Zeit – wenn das Thema überhaupt diskutiert wurde – war ein klares Schwarz-Weiß-Schema oder eine einfache Teilung in Gut und Böse.

Weil Leon Jessel aufgrund von Gestapo-Misshandlungen starb, forderte seine Witwe nach 1945, dass Jessel als Opfer des Faschismus vor allen anderen wieder auf die Spielpläne zurückgeführt werden müsse, als eine Form von „Wiedergutmachung“. Das Schwarzwaldmädel war dann in der Tat einer der ganz großen Erfolge der Epoche, nicht nur im Kino. Dass Jessel in den 20er und 30er Jahre als getaufter Jude ein lautstarker Anhänger der Nazis, als Folge von „jüdischem Selbsthass“ ein ausgesprochener Antisemit war und sich mehrfach bemühte, Parteimitglied zu werden, wurde im Schwarz-Weiß-Denken jener Jahre nicht mitdiskutiert. Es wurde überhaupt erst publik, als Albrecht Dümling 1992 seine Jessel-Biografie Die verweigerte Heimatveröffentlichte. Und damit einen Polit-Skandal auslöste. Denn es kam heraus, dass der Auftraggeber der Biografie, Norbert Schultze, Vorsitzender des Kuratoriums der Jessel-Stiftung, nicht nur Komponist des Liedes „Lillie Marleen“ war, sondern für Propagandaminister Goebbels auch Stücke geschrieben hatte wie „Von Finnland bis zum Schwarzen Meer“ (mit der Refrain-Zeile „Führer, befiehl, wir folgen dir“), das Lied der „Panzergruppe Kleist“ und „Bomben auf Engeland“. Worauf dann ja auch die Strecker-Biografen hinwiesen.

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Wilmersdorf, der die Jessel-Biografie in Absprache mit der Jessel-Stiftung initiiert hatte, war entsetzt über Schultzes Vergangenheit. Schultze war 1961 zum Präsidenten des Verbandes deutscher Bühnenschriftsteller und -komponisten gewählt worden; von 1973 bis 1991 war er Vorstandsmitglied im Deutschen Komponistenverbandes. Er bekleidete Ämter im GEMA-Aufsichtsrat, im Kuratorium der GEMA-Sozialkasse und bei der Versorgungsstiftung der deutschen Komponisten. Er sah sich wegen der aufflammenden Diskussion über seine NS-Vergangenheit gezwungen, Deutschland zu verlassen und wanderte nach Mallorca aus. Das ist jedoch im Operettenbereich eine absolute Ausnahme. Auch der Umstand, dass sich Schultze öffentlich für seine Propagandalieder entschuldigte, ist eine Ausnahme. Der Regelfall sah anders aus.

Danach dauerte es bis 2005, bis die Staatsoperette Dresden erstmals eine wissenschaftliche Tagung mit dem Titel Operette unterm Hakenkreuz veranstaltete. Seither taucht das NS-Thema im Operettenkontext wiederholt im Diskurs auf. Was dazu führte, dass Theatermacher nicht mehr behaupten können, sie wüssten nicht, dass es einen Unterschied zwischen Operetten vor und nach 1933 gibt.

Das führte wiederum in allerneuester Zeit zu einer neuen Strategie: Im Rahmen des Jazzoperettenbooms und des neuen Interesses an Werken aus der Weimarer Zeit wurden Stücke wie Clivia (1933) und Maske in Blau (1937) zurück auf die Bühne holt, jetzt aber nicht mehr als Werke aus der NS-Ära mit entsprechendem Subtext interpretiert, sondern als Beispiele für Roaring-Twenties-Operetten angekündigt. Dabei war es scheinbar egal, dass diese Stücke absolut keine Roaring-Twenties-Werke sind. Um den Twenties-Eindruck trotzdem zu erzeugen, wurden an der Komischen Oper und dem Theater der Altmark in Stendal jeweils neue „Swing“-Instrumentationen der genannten angefertigt. Es wurden außerdem Schlager der jeweiligen Komponisten aus den 1920er Jahren eingefügt, um den subversiven Eindruck zu verstärken. Im Fall der Clivia an der Komischen Oper war das „Wonderful Girl“, ein englisch-deutscher Schlager von 1929 (Text: Charles Amberg). Bei der Maske in Blau in Stendal Raymonds „Ich reiß mir eine Wimper aus und stech’ dich damit tot!“. Das ist ein Schlager von 1928, ebenfalls mit einem Text von Charles Amberg, der zu einer Art Homosexuellenhymne wurde und damit den Nazi-Gehalt der Maske in Blau (Textbuch: Heinz Hentschke) besonders deutlich in Frage stellt. [14]

Der Forscher Nikodemus steht am Marterpfahl

Das gibt ein feines Mittagsmahl

So spricht der große Häuptling Zizibambula

Zu seiner Großmama

Die Kannibalen tanzen schon den Wackeltanz

Und pieken ihn mit Spree und Lanz

Der arme Nikodemus weint

Huch, huch, du böser Feind.

Ich reiß‘ mir eine Wimper aus und stech‘ dich damit tot

Dann nehm‘ ich einen Lippenstift und mach dich damit rot

Und wenn du dann noch böse bist, weiß ich nur einen Rat

Ich bestelle mir ein Spiegelei und bespritz‘ dich mit Spinat

Du-du! Du-du! Du-du! Du-du!

Dann bestell‘ ich mir ein Spiegelei und bespritz‘ dich mit Spinat.

Nun schaut sich ihn der Häuptling etwas näher an

Und sagt, du bist ein schöner Mann

Wie wär es denn mit meinem Fräulein Großmama

Sie steht ganz alleine da

Da sagt er, lieber guter Zizibambula

Was soll‘ ich mit der Großmama

Doch bleib ich gerne immer hier

Du bist so nett zu mir.

Ich reiß mir eine Wimper aus… [15]

Dieser Text um die ausgerissene Wimper geht auf eine Geschichte zurück, die sind in den frühen 1920er Jahren in einer Schwulenkneipe namens Tusculum in Hamburg ereignet hatte, wo sich zwei eifersüchtige Männer mit den Worten beschimpften: „Ich zupf‘ mir eine Wimper aus und stech‘ dich tot, du Loser.“ Gegen diese Geschichte in der Hamburger Presse protestierte Die Freundschaft und sprach sich gegen das „tuntenhafte Gehabe“ dieser „Sexualclowns“ aus. Die rechtskonservative Schwulenzeitschrift wollte nicht mit solchen „Tanten“ und ihrem Verhalten assoziiert werden, weil das ihrer Meinung nach ein falsches Bild von Homosexuellen vermittle. Der Schlager selbst wurde u. a. vom Operettenstar Max Hansen aufgenommen, dem ersten Leopold im Weißen Rössl, der berühmt war für seinen tuntigen Vortragsstil und für diverse Cross-dressing-Auftritte.

Über solches lange verpönte – weil angeblich „unrealistische“ – Cross-dressing werden heute weibliche Hauptrollen in Operetten der NS-Zeit zu Drag Performances, die auf diese Weise die ideologische Unterfütterung von Stücken wie Clivia in „Camp“ und ironisch zugespitzen „Klamauk“ umdeuten. Das tat 2014 beispielsweise Christoph Marti alias Ursli Pfister in der Titelpartie der Dostal-Operette an der Komischen Oper. Er erzielte damit einen der richtungsweisendsten Triumphe der neueren Operettengeschichte.

Scene from “Clivia” with Christoph Marti in the title role. (Photo: Iko Freese/ drama-berlin.de)

Man kann das Alles als legitime Versuche werten, diese inhaltlich und zeitgeschichtlich spannenden sowie musikalisch ergiebigen Werke für die Jetztzeit neu zugänglich zu machen, ohne die faschistische Ideologie unkommentiert mitzuliefern. Trotzdem bleibt zu konstatieren, dass das Genre Operette sich von der Vergewaltigung durch die Nazis und von der anschließenden Entnazifizierungsstrategien der 1950er und 60er Jahre nicht erholt hat; das macht ein Blick auf viele aktuelle Aufführungen in Deutschland und Österreich deutlich, das machen auch die vielen neueren Aufnahmen von Operetten deutlich. Sie alle wagen nicht den radikalen und vollständigen Schnitt weg von der „sentimentalen Tradition“ und weg von den Besetzungsidealen der NS-Zeit. Erwähnenswerte Ausnahmen sind die Rössl-Produktion der Bar jeder Vernunft 1994, die Oscar-Strauss-Operette Eine Frau, die weiß, was sie will 2015 an der Komischen Oper und die Neuproduktion von Paul Linckes Frau Luna im Tipi-Zelt-am-Kanzleramt 2016: alle ohne Opernsänger, stattdessen ausschließlich mit sogenannten Kabarett- und Kleinkunstdarstellern oder Schauspielern besetzt, darunter die Geschwister Pfister, Max Raabe, Dagmar Manzel und Max Hopp.

Zu konstatieren bleibt abschließend noch die Unwilligkeit vieler Erben, sich differenziert mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und der Forschung Material zugängig zu machen. Beispiele wären die Familie von Walter und Willi Kollo in Berlin, aber auch die Witwe von Johannes Heesters. Sie drohen oft mit Anwälten, wenn man Kritisches veröffentlichen möchte. Davon lassen sich Forscher und Verlage schrecken, und das obwohl beispielsweise Johannes Heesters 2008 seine Unterlassungsklage vorm Berliner Landgericht gegen den Publizisten Volker Kühn verloren hatte. Der hatte geschrieben, Heesters habe 1941 im Konzentrationslager Dachau für die Lagerleitung gesungen, und zwar die Benatzky-Operette Axel an der Himmelstür. Das Gericht befand, dass sich nicht entscheiden lasse, ob Heesters dieses Werk im Lager aufgeführt habe, weil alle relevanten Zeugen tot seien. Darum stünde die persönliche Aussage Heesters gegen die auf Quellen basierte Aussage Kühns. Beide Seiten hätten laut Gericht das Recht, künftig ihre Sicht der Dinge zu verbreiten. Trotzdem drohte die Heesters-Witwe dem Theatermuseum München und dem Brandstätter-Verlag 2013 mit einer weiteren Klage, sollte eine einschlägige Dachau-Passage nicht aus dem Katalog zur Ausstellung Welt der Operette entfernt werden. Die Folge: Sie wurde entfernt.

Heesters Filme und Aufnahmen sowie die vielen anderen Operettenaufnahmen aus der Zeit nach 1945 stehen weiterhin wie ein Monolith im Raum und prägen das Bild der Gattung.

Für viele Menschen sind sie unreflektiertes Vorbild und Ideal, anstatt eine mögliche historische Form der Aufführungspraxis, der man mehrere andere „authentische(re)“ Formen gegenüberstellen könnte. Es ist im Bereich Operette verblüffend, wie weitreichend der Schatten der NS-Zeit ist. Und wie die scheinbare Entnazifizierung der NS-Operette nach 1945 dazu geführt hat, gerade das, was hätte entsorgt werden sollen, für die Ewigkeit zu etablieren.

Das macht eine späte Rückkehr zu dem, was das Genre Operette ursprünglich einmal so erfolgreich, relevant und modern gemacht hatte – in den 1860er Jahren in Paris, den 1870er Jahren in London, New York und Wien und in den 1920er Jahren in Berlin – bis heute schwer, weil selbst die aufgeschlossensten Theatermacher, Darsteller und Forscher immer wieder auf den Widerstand durch massive Klischeevorstellungen stoßen, die eine echte Befreiung des Genres verhindern; Klischees, die nach 1933 etabliert und nach 1945 zementiert wurden.

All images by Iko Freese are from www.drama-berlin.de (Agentur für Theaterfotos).

[1] Titel des Buchs von Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich.

[2] Hans Severus Ziegler, „Zum Geleit!“, in: Walter Mnilk (Hrsg.), Reclams Operettenführer, Leipzig 1939, S. 1 ff.

[3] Bertram Karl Steiner, „Operette und Existentialismus. Über ein schmerzstillendes Mittel“, in: Erik Adam, Willi Rainer (Hrsg.), Das Land des Glücks. Österreich und seine Operetten, Klagenfurt/Celovec-Ljubljana/Laibach-Wien/Dunaj 1997, S. 22.

[4] [G.] Kalckreuth, „Abschied von der sentimentalen Tradition?“, in: Süddeutsche Zeitung, 19. Mai 1950.

[5] G. K[alkreuth], „Nochmals: ‚Feuerwerk‘“, in: Süddeutsche Zeitung, 2. Juni 1950.

[6] Erik Charell an Robert Gilbert, Paris 23. Dezember [o.J.], in: Robert-Gilbert-Archiv/147, Archiv der Akademie der Künste, Berlin.

[7] Vgl. Johannes Kamps, „Verliebte Kellner, Tankwarte und Schulmädchen. Zu Willi Forsts Remakes“, in: Armin Loacker (Hrsg.), Willi Forst: Ein Filmstil aus Wien, Wien 2003, S. 478ff.

[8] Raimar Wieser, Peter Ziegler, „Liebes Wien, du Stadt der Lieder“: Heinrich Strecker und seine Zeit, Wien 1997, S. 173.

[9] Ebd., S. 207.

[10] Dr. Erwin Pröll in: „Cross Over Competition”: 6. Internationaler Heinrich Strecker Gesangswettbewerb, Programm des Preisträgerkonzerts, Stadttheater Baden, 24. September 2011.

[11] Matthias Kauffmann, „Deutsches Gefühlsleben, kriegerischer Geist und Freundestreue: Operettenideologie im ‚Dritten Reich‘ am Beispiel von Heinrich Streckers Küsse im Mai und Ännchen von Tharau“, in: Österreichische Musikzeitung 03/2016, S. 36.

[12]www.strecker.at; aufgerufen Juni 2016.

[13] Zur Operettensituation in Wien 1938 bis 1944 vgl. Hans-Dieter Roser, „Kein Shimmy für Stiefel. Operette in Wien in den Jahren 1938 bis 1944: Eine Bestandsaufnahme“, in: Marie-Theres Arnbom, Kevin Clarke, Thomas Trabitsch (Hrsg.), Welt der Operette: Glamour, Stars und Showbusiness, Wien 2011, S. 179ff.

[14] Vgl. Ralf Jörg Raber, Wir sind wie wir sind. Ein Jahrhundert homosexuelle Liebe auf Schallplatte und CD, Hamburg 2010, S. 48ff.

[15] Zitiert nach ebd., S. 49.

Lieber Herr Clarke, vor einer reichlichen Weile hatten wir bereits mit einander korrespondiert. Und heute greife ich den Faden wieder auf. Wie damals geht es mir gegenwärtig um das (frühere) Theater am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg – im Speziellen um die Zeit dieses Theaters nach 1945. Haben Sie bzw. Ihr Operetta Research Center dazu irgendwelches Material (Fotos, Zeitungsberichte, Porträts, was auch immer …)?

Mit freundlichem Gruß,

Stefan Woll