Kevin Clarke

Operetta Research Center

7 July, 2007

Wie konnte das geschehen? Wie konnte aus der aktuellen, witzigen, frivolen und vor allem internationalen Kunstform Operette, die speziell in den 1920er Jahren eine von Jazzsynkopen durchzuckte moderne Großstadtunterhaltung (auch für Intellektuelle) war, die muffige ‚Alte Tante im Walzertakt’ werden, als die man sie heute weitgehend kennt? Oder anders formuliert: War die Operette immer schon so provinziell, gestrig und eingestaubt, wie man sie derzeit meist sieht? Natürlich nicht. Weswegen zu klären wäre, wann, wo und wie das Genre umkippte und wer den Grundstein für die verheerende Aufführungspraxis legte, die heute gemeinhin als „traditionell“ gilt. Die Scheidelinie, die Operette in ein „Vorher“ und „Nachher“ unterteilt, liegt dabei im Jahr 1933.

Caricature by Karl Arnold showing the new dances of the 1920s, with a “Jewish” banjo player in the background (looking like Friedrich Hollaender).

Die „authentische“ Operette nach Art von Stammvater Offenbach war immer schon ein ins Groteske verzerrter unterhaltender Kommentar auf die aktuelle Gegenwart – angereichert mit freizügiger Erotik, wie man sie in der Oper niemals erleben konnte[1], und ausmusiziert mit den neuesten Modetänzen. Was bei Offenbach der skandalöse Can Can und später im Wien des 19. Jahrhunderts der rauschhafte Walzer waren, das war nach 1918 amerikanischer Jazz. „Ein neues Tempo rannte gegen den Wiener Walzer an“, schreibt Zeitzeuge Paul Markus über jene Jahre: „Trillerpfeifen und Autohupen und Kuhglocken klangen aus den Orchestern. Der argentinische Tango, vor dem Krieg noch als ‚unanständig’ verfemt, war mit einem Male salonfähig. ‚El Choclo’ war populär, und die jungen Leute, die jahrelang in den Schützengräben ihr Vergnügen entbehrt hatten, hupften in den abgehackten Synkopen des Foxtrotts. Die Welt drehte sich nicht mehr im Dreivierteltakt, sondern schob, hüpfte und lief beim Tanz.“[2] Immer schon dicht am Puls der Zeit und als vollkommerzielles (nicht subventioniertes) Massenentertainment um Aktualität bemüht, „schob, hüpfte und lief“ die Operette mit Anbruch der Zwanziger Jahre ebenfalls im synkopierten 4/4-Takt. Emmerich Kálmán machte mit seiner indisch-exotischen Bajadere und dem Schlager „Fräulein, bitte woll’n Sie Shimmy tanzen“ 1921 den viel beachteten Anfang. Bald folgten u.a. Eduard Künneke, Ralph Benatzky, Oscar Straus, Bruno Granichstaedten, Mischa Spoliansky, Kurt Weill[3] und als krönender Höhepunkt: Paul Ábrahám, dessen Blume von Hawaii (1931) das erfolgreichste Bühnenwerk der Weimarer Republik war.[4] „Wie der sprichwörtliche Sturmwind fegte [Ábrahám] über die europäische Operettenszene und gab ihr einen letzten großen Schwung“, schreibt Bernard Grun in seiner Kulturgeschichte der Operette: „Die Akkuratesse seines musikdramatischen Instinkts und sein Gefühl für die populäre Melodie waren überwältigend; sein Sinn für orchestrale Technik umstürzlerisch und seiner Zeit um ein halbes Menschenalter voraus.“[5] Über Ábraháms Erstlingserfolg Viktoria und ihr Husar notierte Erich Urban 1930 in der BZ am Mittag:

Paul Ábrahám […] ist der erste Operettenkomponist seit Kálmán, der wieder echtes Talent hat [...]. Ábrahám hat ein untrügliches Gefühl für den Bau, für die Dynamik der Nummern. Ich erinnere an denHauptschlager ‚Mausi, süß warst du heut nacht’, wie das entwickelt, immer neu variiert und gesteigert ist, bis die hinreißende Wirkung da ist. Jedes Stück ist richtig geraten und gestellt. Die lyrischen Szenen, unter sich, sind wieder gestuft und aufs feinste abgetönt. […] Außerordentlich das Orchester, ein Jazz-Orchester, das von Ábrahám mit Meisterhand geformt ist, das einen großen Reichtum von Nüancen [sic] hat, und mit seinen vielen Mittelstimmen Träger des modernen Gedankens in dieser Operette ist. Ábrahám ist Ungar und moderner Mensch. Darum ist seine Musik eine Synthese zwischen ungarischer Nationalmusik und Rhythmen des modernen Tanzes. [6]

Fast alle Operettenkomponisten orientierten sich in jenen Jahren am Broadway. Von wo wiederum die US-Operetten von Sigmund Romberg (The Student Prince, Desert Song, New Moon), Rudolf Friml (Rose-Marie, Vagabond King) und Vincent Youmans (No, No Nannette)[7] nach Deutschland und Österreich importiert wurden und als Vorbilder für kontinentale Komponisten dienten, die eifrig kopierten und adaptierten. So modellierte z.B. Kálmán in der Charleston-Operette Herzogin von Chicago 1928 die Indianer-Szene „Rose der Prärie“ nach „Totem Tom Tom“ aus Rose-Marie und Benatzky orientierte sich mit seinem französischen Historienspektakel Drei Musketiere 1929 klanglich und inhaltlich am Vagabond King.[8] Aus dieser transatlantischen „Synthese“ ergab sich eine Blütezeit der Operette, eine vollständige Erneuerung der Kunstform, die aus dem kakanischen Dunstkreis der Vorkriegszeit in die eklektischen Twenties hinüberglitt, wie man sie aus den Romanen von Isherwood, Döblin oder Klaus Mann kennt. Was bei Isherwood Sally Bowles und der fiktive Kitkat Club sind, das war im echten Berlin u.a. die Haller-Revue im Admiralspalast, wo Lea Seidl als „Marie von der Haller-Revue“ das direkte optische Vorbild für Liza Minelli in der Verfilmung von Cabaret abgab.

The jazzed up “Csárdásfürstin” at the Admiralspalast 1930, with Rita Georg and Hans Albers.

Direktor Hermann Haller brachte 1930 auch eine verjazzte Csárdásfürstin heraus, nachdem Erik Charell im Großen Schauspielhaus zuvor bereits den Mikado, Wie einst im Mai und die Lustige Witwe verjazzt hatte. Mit gigantischem Erfolg. Über den Mikado schrieb Erich Urban, stellvertretend für die vielen anderen, nach gleichem Muster adaptierten Stücke, in der BZ am Mittag:

[Es ist] ein Mikado à la mode, à l’americain, à la Charell. Aus dem Orchester steigt eine Musik auf, die Sullivan in Jazz-Seligkeit fortreißt. [...] Befruchtet von der glühenden Phantasie Ernst Sterns wird der Übergang gefunden zu den Erscheinungen des Jahres 1927. Regie-Fülle, Bändigung und neue Gesichtswinkel – das ist Eric Charell im Mikado geglückt. Ich bekenne, das man die alte Operette nur so spielen darf, daß man ihre Seele nimmt und sie in einen neuen, springlebendigen Körper setzt. Nur keine falsche Scham! Auch Operettendichter sind sterblich, und sie doppelt und dreifach. [9]

Damals entwickelte sich das Genre als avantgardistische Kitschkunst avant la lettre in Riesenschritten weiter in Richtung Revueoperette, Tonfilmoperette (z.B. Werner Richard Heymanns Die drei von der Tankstelle, Der Kongress tanzt, Bomben auf Monte Carlo), Kabarettoperette (Spolianskys Es liegt in der Luft, Zwei Krawatten, Rufen Sie Herrn Plim) und dem, was in den USA kurz darauf als Mischung all dessen das Musical werden sollte. Die Grenzen waren fließend. Wobei die besten, deutschsprachigen Werke (u.a. Bajadere, Gräfin Mariza und die jazzige Alpenrevue Im weißen Rössl)erfolgreich in New York und dem Rest der Welt liefen, als begehrter Exportartikel. Kálmán komponierte seine Wodoo-Operette Golden Dawn 1927 sogar direkt für den Broadway (auf ein Libretto von Oscar Hammerstein, der parallel dazu an Show Boat arbeitete), drei Jahre später wurde der Hit von Hollywood verfilmt.

Quo vadis?

Die „transatlantische“ Spielart war konservativen Operettenfans ein Dorn im Auge, sahen sie diese Entwicklung der Genres doch als Ausverkauf tradierter Werte. Franz Lehár, der das Heil nicht im Jazz und Broadway, sondern in der Nähe zur Oper suchte, äußerte sich 1928 folgendermaßen:

Die Wiener Operette hat zwei große Gegner: die Revue und die amerikanische Operette. Ich frage nun, was hat das Theater an der Wien getan, um diesen Gegnern entgegenzutreten? Es hat die Revue und den Amerikanismus der Wiener Operette ganz einfach einverleibt. Was heißt aber einverleiben? Einverleiben heißt nachahmen und nachahmen bedeutet auf Originalität, auf jede Eigenart verzichten. Schöpfe ich aber nicht von innen heraus, schreibe ich nicht das, was mir meine Seele diktiert, horche ich darauf, was die anderen machen, dann bin ich nicht mehr ich selbst. Dann schaffe ich aber auch keine Wiener Operette. [10]

Dieser Ansicht waren auch die Nationalsozialisten. Ihnen war die „transatlantische“ Operette aus mehreren Gründen zuwider: zum einen verabscheuten sie den sogenannten „Niggerjazz“, besonders wenn dieser vermischt wurde mit ‚heimatlichen’ Klängen (wie z.B. bei Ábrahám, Kálmán und Benatzky); sie verabscheuten auch die extreme Frivolität der Liedtexte und die darin propagierte sexuelle Freiheit („Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben“[11], „Ballade von der sexuellen Hörigkeit“). Dem hielt Friedrich Billerbeck-Gentz in seinem Aufsatz „Operettenkunst im Kampf“ 1934 entgegen:

D[ie] Eigenart des Deutschen ist ein von flachen Sentimentalitäten freies Gefühlsleben, dessen Ausdruck das in allen Sprachen der Erde unübersetzbare Wort ‚Gemüt’ bildet. Der Jude hat an seine Stelle triefende Sentimentalitäten gesetzt. Ausdruck innigster und innerster Lebensfreude ist für uns im leichten beschwingten Tanz zu finden, der bei der jüdischen Operette zum schwülen ‚Kampf der Geschlechter’ ausartete. Unser deutscher Humor war stets ein nur mit dem Gefühlsleben zu erfassendes Moment, ein heiteres Kind des Augenblicks, bestimmt, aus dem Alltagsleben zu lösen und einen sonnigen Optimismus zu verkörpern. [12]

Am schlimmsten aber war für die Nationalsozialisten, dass fast alle im damaligen Operettenbetrieb tätigen Künstler (und ein Großteil der Besucher) jüdischer Abstammung waren. Dazu schreibt Ralph Benatzky 1928 in seinem Tagebuch:

Es gibt nur ein gutes, ideales Theaterpublikum: Die Juden! Sind viele im Raum, so wird gelacht, geweint, ist Wärme und Dankbarkeit da, Verständnis und Anerkennung, und, sind viele Juden in einer Stadt, ist eben auch Publikum da. Die geistige Beweglichkeit dieser Rasse, die rasche Auffassung, die Kultur, der Sinn für die Pointe sind ideal für den Künstler, und nicht umsonst rekrutiert sich das Hauptkontingent der ausübenden und schaffenden Künstler aus dieser Nation. Von uns Wiener Komponisten z.B. Lehár, Strauß, Kálmán, Fall, Granichstädten [sic], Eysler, Stolz, Engel-Berger, Erwin, Krauss, Werau, R. Fall, Katscher, Ch. Weinberger etc. sind bloß Lehár und ich Christen, von den Verlegern Wiens: Weinberger, Herzmansky, Hein, Callé, Marischka bloß Herzmansky Christ, von den Librettisten kenne ich zur Zeit überhaupt keinen, der es wäre. Ebenso sind von den Schauspielern und Schauspielerinnen, Sängern und Sängerinnen und Tänzerinnen die Nichtjuden nur ganz selten, von den Direktoren gar nicht zu reden.[13]

A parody of the Charleston craze in Europe.

Das bedeutete, dass die Nationalsozialisten nach der Machtübernahme mit einem Problem konfrontiert waren: Wie sollten sie umgehen mit einer Entertainment-Industrie von solchen Ausmaßen und von solcher Popularität, die durch und durch ‚jüdisch’ war und wo selbst die Werke, die eigentlich den Antijazz- und Heimatidealen der Nazis entsprachen (wie Jessels Schwarzwaldmädel , Bertés Dreimäderlhaus oder Jarnos Försterchristel) von jüdischen Autoren stammten? Zu diesen Werken heißt es in einem internen Schreiben der Reichsdramaturgie von 1935 „mit der Bitte um Weiterleitung an Goebbels“:

Gerade diese drei Operetten enthalten das gefährlichste Gift, da sie in die eigensten Bezirke des deutschen Menschen vorstoßen. In ‚Försterchristel’ und ‚Schwarzwaldmädel’ wird der deutsche Wald, die deutsche Landschaft in geradezu ekelerregender Weise verkitscht und versüßlicht. Durch diese beiden Machwerke würde der Geschmack eines kritiklosen Publikums für jedes echte Volksstück restlos verdorben. Fast noch gefährlicher liegt der Fall bei der Operette ‚Dreimäderlhaus’, denn hier wird einer unserer größten deutschen Komponisten in einer Weise verniedlicht und verballhornt, daß dem naiven Hörer der Zugang zum echten Schubert für immer verschlossen bleiben muß. [14]

Richtlinien der Reichsdramaturgie

Entgegen weit verbreiteter Meinung gab es 1933 kein offizielles Verbot bestimmter Komponisten und Stücke (mit Ausnahme von Leo Falls Fidelem Bauer, der auf Wunsch des Reichsbauernführers vom Spielplan genommen wurde, wegen unangemessener Darstellung des „deutschen Bauern“[15]).

“Der deutsche Gruß”.

Die Reichsdramaturgie des Dr. Rainer Schlösser in Berlin, zuständig für den Gesamttheaterbetrieb in Deutschland, lud vielmehr Intendanten zu Gesprächen unter vier Augen ein, in denen die neuen Richtlinien der Regierung dargelegt wurden.[16] Ab der Theatersaison 1934/35 mussten zwar alle Spielpläne zur Genehmigung im Propagandaministerium vorgelegt werden, trotzdem blieb deren Gestaltung der Eigenverantwortung der Theaterleitungen überlassen. Entsprechend verschwanden nicht alle Titel jüdischer Komponisten sofort von der Bühne. Aufführungen von besonders populären Werken wie der Csárdásfürstin oder dem Schwarzwaldmädel sind bis Ende der 30er Jahre dokumentiert. Dass Intendanten dennoch freiwillig Stücke wie die Operetten Paul Ábraháms vom Spielplan entfernten und dass viele jüdische Stars ebenfalls freiwillig und kurz nach der Machtübernahme Deutschland verließen, lag daran, dass es – scheinbar von oben nicht gesteuert – Störaktionen in Theatern gab, von radikalen Nazi-Gruppierungen, die jüdische Stars wie Richard Tauber und Gitta Alpár, Fritzi Massary und Max Hansen in „wilden Maßnahmen“[17] mit Eiern bewarfen, auf der Straße zusammenschlugen und Aufführungen von unpassenden Stücken im Theater mit Radau unterbrachen bzw. unmöglich machten. Die Folge: Innerhalb kürzester Zeit verließen viele Komponisten, Darsteller und Regisseure fluchtartig das Land. Und Intendanten beschränkten sich vorsorglich auf Titel, mit denen sie nicht den Zorn brauner Randalierer erregten.

Ein weiterer Grund, warum Jazz-Operetten vom Spielplan verschwanden, war, dass keine Musiker mehr in Deutschland waren, die diese Partituren adäquat spielen konnten. Viele der Jazz-Experten, die in den Operetten der 20er Jahre auftraten, kamen aus Übersee (z.B. „Mr. Julian Fuhs’ Follies Band“ aus New York, die bei Charell aufspielte). Sie hatten nicht unbedingt eine Ausbildung am Konservatorium absolviert. Somit wurde ihnen die Aufnahme in die Reichsmusikkammer verweigert, die wiederum Voraussetzung war, um in Deutschland nach 1933 professionell als Musiker zu arbeiten. Viele kehrten nach Amerika zurück und überließen die deutsche Unterhaltungsmusik deutschen Musikern[18] – die bis heute die Partituren von Ábrahám & Co. nicht so spielen können, wie man es auf den erhaltenen historischen Klangdokumenten hört.

Drei Arten von Operettenaufführungen

Da Jazzmusik und somit auch Jazz-Operetten unerwünscht waren, da als „typisch jüdisch“ angesehen, und da Frivolität und gesellschaftspolitische Aktualität ebenso unwillkommen waren, musste nach 1933 Ersatz für die vielen Erfolgsstücke der Weimarer Epoche gefunden werden. Dabei gingen die Nazis auf drei verschiedenen Ebenen vor, die Entwicklungen der 20er Jahre aufgriffen, aber mit neuen Inhalten füllten.

Wenn man von „Operette“ im Nationalsozialismus spricht, dann eigentlich von folgenden Varianten:

• Revueoperetten und Revueoperettenfilme, wie die nach wie vor populären Ufa-Streifen mit Johannes Heesters und Marika Rökk u.a. (Gasparone, Fledermaus usw.)

• Zur Oper ‚veredelte’ Operetten wie beispielsweise die Serie von Lehár-Gesamtaufnahmen mit den Wiener Philharmonikern und etablierten Opernstars[19], aber auch die entsprechenden Strauß, Millöcker, Ziehrer, Suppé-Einspielungen sowie neu geschaffene Opern-Operetten wie Künnekes Die große Sünderin

• Altertümelnde Singspiele wie etwa das Ännchen von Tharau, Hofball in Schönbrunn oder Liebe in der Lerchengasse (und entsprechende Verfilmungen)

Cover for the catalogue “Entartete Musik”.

Da die Titel der 20er Jahre und überhaupt die Unterhaltungstheaterkultur der Weimarer Epoche als „entartet“ und als „Verwesungserscheinung“ betrachtet wurde, und weil selbst bei Lehárs Opern-Operetten wie Land des Lächelns und Giuditta die Textbücher von jüdischen Autoren wie Fritz Löhner-Beda („Ausgerechnet Bananen“) stammten, empfahl die Reichsdramaturgie die ‚klassischen’ Wiener Walzer Operetten des 19. Jahrhunderts, die fortan im Sprachgebrauch zu „Goldenen Operetten“ wurden, welche turmhoch über der „Silbernen Epoche“ des 20. Jahrhunderts thronen (eine Terminologie und Ideologie, die bis heute gebraucht wird). So erlebten plötzlich lang vergessene Werke wie Prinz Methusalem, Spitzentuch der Königin, Tausendundeine Nacht, Der Obersteiger, Das Heiratsnest, Der Landstreicher, Der Fremdenführer, Der Kellermeister, Der arme Jonathan, Das Pensionat usw. Revivals. Sie wurden mit den besten damals verfügbaren Opernsängern und Orchestern eingespielt, darunter auch die Berliner und Wiener Philharmoniker, als moderne „Spielopern“, wie Hans Severus Ziegler in seinem Geleitwort zu Reclams Operettenführer 1939 darlegt:

Die geschmackvolle und musikalisch kultivierte Operette älterer und neuer Zeit ist nichts anderes als das moderne Singspiel und eine Schwester des Schwanks, dessen Berechtigung noch von keiner Seite angezweifelt worden ist. Selbstverständlich hat das Dritte Reich die typisch jüdische und stark verjazzte Operette allmählich ausschalten müssen mit dem sehr erfreulichen Ergebnis, daß die Operettentheater aller großen und kleineren Städte, wo der arische Operettenkomponist gepflegt wird, nach wie vor volle Häuser zeigen. Gewiß wäre es wünschenswert, daß wir zur Ergänzung unseres heutigen Operettenschatzes wieder einmal komische Spielopern von der Leichtigkeit und wirklichen Humorigkeit des Lortzingschen ‚Wildschütz’ bekämen, was im Interesse einer geschmacksbildenden Erziehung des Publikums, dessen Stilgefühl und Sinn für Unterhaltung nicht weiter verflachen darf, liegt. [20]

A caricature of Gitta Alpar, as seen in a Berlin newspaper in the late 1920s.

Diese geschmacksbildende ‚Niveau-Hebung’ der Operette in Richtung Singspiel war auch deshalb wichtig, weil Privattheater im Nationalsozialismus bald völlig verschwanden und Operetten entsprechend an staatlichen Bühnen gespielt wurden, mit Ensemblesängern, deren Talente auf anderen Gebieten lagen, als bei den hochspezialisierten Operettenstars der 1920er Jahre.[21] Zu einer der größten Opernsängerinnen im Operettenfach schrieb Hanns Gutmann noch im Dezember 1932 im 12-Uhr-Blatt (im Zusammenhang mit Ábraháms Ball im Savoy):

Gitta Alpár singt triumphaler denn je. […] Es ist schwer, für [sie] immer neue Rollen zu finden. Ihre Größe ist, bei aller schauspielerischer Begabung, ihre Stimme, und was fängt man heutzutage in einer Operette mit einer Stimme an? […] Es ist fast tragisch, daß diese Rolle, […] keineswegs ihre großartigste ist. Es liegt nicht an ihr. […] Esliegt am Genre, das nun einmal Beweglichkeit, Tempo, Tanz braucht. Die Alpár aber braucht lyrische Momente, dramatische Explosionen, […] ihr trauriges Finale. Sie singt es in dem großen und zugleich sinnlich betörenden Stil, der ihre Note ausmacht. Die Leute sind begeistert, aber im Grunde wollen sie doch in der Operette: das Tanzbein geschwungen sehen. [22]

Zum „Singspiel“ umfunktioniert boten die Werke von Strauß und Zeitgenossen, aber auch etliche Lehár-Operetten genug Gelegenheit zu „lyrischen Momenten“ und „dramatische Explosionen“. Sie dominierten fortan (und das bis heute) den Spielplan, teils unter Weglassung des Namens der Textdichter.[23] Auch die wenigen arischen Komponisten, die vor 1933 Karriere im Jazzbereich gemacht hatten, wie Eduard Künneke[24], schrieben fortan opernhafte Werke für Opernsänger, etwa Die große Sünderin, die 1935 an der Berliner Staatsoper unter den Linden herauskam, mit der Wagner-Diva Tiana Lemnitz und dem Verdi-Tenor Helge Roswaenge in den Hauptrollen. Mit diesem Ansatz der ‚Veredelung’ und ‚Veroperung’ der Operette und dem Zerstören privater Theater, zerstörte man nicht nur eine blühende Unterhaltungsindustrie in Deutschland, die vergleichbar war mit dem, was man heute noch vom Broadway oder Londoner West End kennt. Man vernichtete so die kommerzielle Kunstform Operette und machte sie zu einem Staatsakt, von Kammersängern vorgetragen und Staatsorchestern begleitet. Die Nachwirkungen der NS-Ideologie leben bis heute in den Köpfen fast aller mit Operette beschäftigten Menschen weiter, was deutlich wird, wenn man sich anschaut wo und mit wem in Deutschland Operette gespielt wird.

Bemerkenswerterweise begannen nach 1945 die Siegermächte Amerika, Frankreich und England ihrerseits, ihre Operettenklassiker mit Opernsängern aufzunehmen, vermutlich um zu beweisen, dass ihr Operettenerbe ebenfalls ‚vollwertig’ und ‚edel’ ist. Erinnert sei an die Gilbert & Sullivan Serie der EMI unter Sir Malcolm Sargent, wo diese Musik in den 1950er Jahren erstmals mit Opernsängern und großen Symphonieorchestern aufgenommen wurde. Man könnte die These aufstellen, dass dies deshalb geschah, weil Sullivan mit dieser „Veredelung“ vom Makel des „Judentums“ befreit werden sollte, mit dem ihn die Nazis fälschlicherweise ‚befleckt’ hatten[25] und weil er so zum nationalen Heiligtum erhoben werden konnte. 1951 formulierte der BBC-Reporter Leslie Baily es in seinem Gilbert & Sullivan-Buch so: „Delightful, ridiculous, gay, melodious, satirical, ranging in style from the brilliant fire-works of Trial by Jury to the near-grand-opera of The Yeomen of the Guard, they [G&S] are to the British a national possession – as Gilbert himself said, ‘world-known, and as much an institution as Westminster Abbey’.“[26]An der entsprechenden ‚musikalischen Denkmalpflege’ hat sich weltweit bis heute wenig geändert, und so spielt man Operette und mittlerweile sogar US-Musicals überall mehr oder weniger (unbewusst?) nach nationalsozialistischem Vorbild mit Opernsängern und klassischen Symphonieorchestern, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt. [27]

Ein weiterer Vorteil der Rückbesinnung auf die ‚Wiener Klassiker’ – neben der Tatsache, dass man das Genre Operette nunmehr als reichsdeutsche Erfindung deklarieren und den jüdischen Urheber Offenbach marginalisieren konnte[28] – war der Umstand, dass die Wiener Komponisten des 19. Jahrhunderts (anders als die meisten ihre Kollegen im 20. Jahrhundert) nicht jüdisch waren, gleichwohl ihre Librettisten. Diese zu verschweigen und von den Besetzungszetteln zu entfernen war jedoch nicht schwierig, da sie zum Großteil tot waren und an sie auch keine Tantiemen (ins Ausland) abgeführt werden mussten; ein für die diesbezüglich sehr geschäftstüchtig denkenden Nazis wichtiger Aspekt.[29] Da Wien nun zur ‚klassischen’ Stätte der Operette und der Walzer zur allein selig machenden Operettenmusik erklärt wurde (was auch mit dem Film Operette 1940 von Willi Forst dreifach unterstrichen wurde), ergab sich ein Problem: denn ausgerechnet Johann Strauß – „auf dem Wiener Zentralfriedhof in der ersten Reihe neben Schubert und Brahms bestattet“[30] – hatte, wie man per Zufall 1938 in dessen Geburtsregister entdeckte, unter seinen Ahnen mosaische Vorfahren, die ihn als „Vierteljuden“ auswiesen und damit die weitere Verbreitung seiner Werke „als für die deutsche Volksseele schädlich“ verboten hätten. Die Meldung ging an das zuständige „Reichssippenamt“, dieses alarmierte den Reichspropagandaminister. Goebbels zog die Unterlagen ein, erklärte die Angelegenheit zur „Geheimen Reichssache“ und ließ im Stephansdom die entsprechenden Seiten aus dem Taufregister entfernen und ersetzen mit ‚korrigierten’ Daten. So konnte man weiter zu den „urdeutschen“ Klängen des Wiener Walzers ideologisch unbeschwert schunkeln. Und die „arische“ Operette war gerettet. [31]

Die Stunde der Epigonen

Dostal’s copy of “Gräfin Mariza”: the ultra-Hungarian “Ungarische Hochzeit”.

Da das Publikum nicht nur altmodische Werke des 19. Jahrhunderts in klassischen Darbietungen erleben wollte – schon gar nicht, weil im Kino weiterhin Jazz-Operetten als ausländische Produktion zu sehen waren, ebenso die neusten Hollywood-Filmmusicals – musste Ersatz für solche revuehaften Erfolgsstreifen gesucht werden, mit weniger Jazz und Sex zwar, aber mit vergleichbarem Swing. Somit schlug die Karrierestunde für eine ganze Reihe von Komponisten, die durchstarten konnten mit Plagiaten. [32] Die Tradition der Ábrahám-Revueoperette lebte fort in den von Fred Raymond geschaffenen Werken wie Maske in Blau oder Ball der Nationen. Die erfolgreiche Rössl-Revue wurde durch Raymonds Salzburger Nockerlnersetzt usw. Bei all dieses Doubletten war von Vorteil, dass die vorhandenen Kulissen und Kostüme an den Theatern weiter verwendet werden konnten. So hatte beispielsweise Direktor Georg Wörtge vom (damals noch privaten) Dresdner Zentraltheater 1934 eine Sondergenehmigung beantragt, um das Rössl aufzuführen, da er Geld in die Dekoration und Kostüme investiert hatte. Die Sondergenehmigung wurde nicht erteilt, obwohl Wörtge anbot, „sämtliche anstößigen Stellen, notfalls sogar ganze Szenen wie die berühmte Badeszene wegzulassen“. [33] (Dafür kam 1935 der österreichische Rössl-Film von Karl Lamac in die deutschen Kinos: ohne Badeszene, ohne Nennung der jüdischen Schöpfer des Stücks und ohne einen einzigen Jazz-Ton. [34]) Ebenfalls als Dublette entstanden als Ersatz für Kálmáns populäre Gräfin Mariza Dostals Ungarische Hochzeit und als Substitut fürs Schwarzwaldmädel Dostals Monika.

Dass der derzeit prominenteste deutsche Operettenexperte Volker Klotz in diesen Dostal-Kopien keine Konzession an den Nationalsozialismus sehen will und sie von brauner Kulturpolitik unberührt als Meisterwerke des Genres beschreibt, muss einigermaßen erstaunen.[35] In seiner Kulturgeschichte der Operette urteilte Bernard Grun 1961 kritischer:

Die neue Komponistengeneration, der durch die geänderten politischen Verhältnisse die Fortführung der Operettentradition zufiel, zeigte sich samt und sonders der Situation nicht gewachsen. Keinem einzigen der nun auftauchenden Werke kommt mehr als ephemere Bedeutung zu, und keine der nun erscheinenden Melodien brachte es auch nur zu vorübergehender Popularität. Nico Dostal [...] darf als der begabteste der Gruppe gelten. [...] 1933 wurde seine erste Operette, Clivia, aufgeführt. Wohlvertraut mit den Techniken Lehárs und Kálmáns, setzte er in [seinen] Operetten [...] deren Stil fort, ohne ihn an Durchschlagskraft oder Publikumswirkung zu erreichen. Die uralte ‚Bin verliebt, so verliebt’-Weise war wieder da, das ‚Heimatland, dein gedenk ich immerdar’-Lied, der ‚Einmal rechts’rum, einmal links’rum’-Tanz; Etelka, das Ungarmädel, Mariele, das Schwarzwaldmädel, die altbewährte Heirat zum Schein, die Zigeunergeige und die Kaiserin Maria Theresia – alle erschienen noch einmal. Tokaier reimte sich auf Feuer, die ‚süße Melodei’ auf das ‚Lied von Glück und Treu’. [36]

Waren Dostals Operetten technisch sauber gearbeitet, so ließen die Werke Raymonds „jedes höhere kompositorische Können vermissen“. Grun schreibt: „Von 1934 an lieferte er die Revue-Operetten, mit denen die nun staatlich subventionierten Erik-Charell- und Brüder-Rotter-Epigonen das Publikum ins Metropoltheater und das zum Theater des Volkes umbenannte Große Schauspielhaus zu locken versuchten. [...] Unoriginalität, die Anwendung verbrauchter Klischees und Requisiten, das dreiste Kopieren des hundertmal Dagewesenen und tausendmal Abgelegten waren zum Prinzip erhoben worden. Die ‚Etwas-Ähnliches’-Richtung hatte den Endsieg davongetragen.“ [37]

Das Problem mit alle diesen „von jüdischen Sentimentalitäten bereinigten“ Operetten ist, dass sie im Vergleich zu den Originalen unendlich bieder sind (das gilt auch für die ‚veredelten’ Wiener Klassiker): ohne Groteske, Sex und freche Tanzmusik war Operette als Kunstform keine „authentische“ Operette mehr, sondern ein langweiliges Nichts, das es leider bis heute geblieben ist. Auch ein Schwarzwaldmädel ohne typisch jüdischen Witz und seine herrlich grotesken Dorfcharaktere war in der verniedlichten Dostal-Neuinkarnation ein unerträglich braves Machwerk.

Das ebenfalls in die Singspiel-Richtung zielende Ännchen von Tharau von Heinrich Strecker mit „altdeutschen Volksliedern“ bot bereits 1933 ein Beispiel für die Niederungen, in die die Operette hinabstieg, mit dem warnenden Vermerk im Klavierauszug: „Alles Jazzmäßige vermeiden“. Statt Synkopen und pikanten Chansons hörte man sage und schreibe sechs Marschlieder der Brandenburgischen Kürassiere, die im 6/8-Schritt verkündeten: „Unsere Heimat ist in Not, unsere Heimat ist bedroht, schenket dem Vaterland Herz und Hand. Saget dem Liebchen rasch ade, tut es auch noch so weh. Und, was auch immer werde, Wir schützen unsre Erde!“ Nicht minder militaristisch heißt es an anderer Stelle im feschen Paul-Lincke-Ton: „Du bist zu schön, um Zivilist zu sein, denn so, wie du, blickt nur ein Feldherr drein. Du wirkst zivil schon ganz enorm, wie aber erst in Uniform“. Und fast prophetisch lautet eine Passage: „Mag auch die ganze Welt voll Teufel sein! In jedem Fall krieg’n wir alle, allemal in die Falle ’rein!“

Rudolf Kattnigg, as a youbg and rising composer.

Solch patriotische Marschmusik war keine Ausnahme. Noch radikaler und ideologisch deutlicher waren die Werke von Rudolf Kattnigg, der in seinem Prinz von Thule 1936 gleich einen ganzen NS-Panzerkreuzer in Operettensee stechen ließ (den titelgebenden „Prinz von Thule“). Da singt der Schiffsführer zusammen mit den Mannschaft „Wenn dann die stolze Fahne voranweht! Für das Löwenbanner Mann für Mann steht zu mutigem Streit“, was nicht zufällig an Baldur von Schirachs Hitlerjugend-Lied erinnert, wo es heißt „Unsre Fahne flattert uns voran, in die Zukunft zieh’n wir Mann für Mann“. In Kattniggs Balkanliebe singen in der 1938 aktualisierten Version glühende Patrioten zur Feier des vollzogenen „Anschluss“:

Kinder, das kann man wirklich fassen kaum,

Jetzt weh’n in Wien von jedem Haus und Baum

Fröhlich im Wind die deutschen Fahnen!

Wer konnt’s ahnen? Ist’s ein Traum?

Nein, das ist wunderbare Wirklichkeit!

Ganz Österreich grüßt stolz die neue Zeit!

Und alle Glocken, hoch vom Stephansdom,

Künden es laut dem Donaustrom! [38]

Ausländische Konkurrenz

Wie erwähnt liefen bis Ausbruch des Weltkriegs 1939 viele im Ausland produzierte Musikfilme in deutschen Kinos, teils mit den exilierten Stars, die damit für den Normalbürger nicht wirklich ‚weg’ waren (Richard Tauber, Gitta Alpár, Rosy Barsony u.a.), sondern nach wie vor auf der Leinwand Präsenz zeigten. Wollte man die Überlegenheit der „arischen“ Operette demonstrieren, nicht nur gegenüber solchen Produktionen „entarteter“ Werke wie Ábraháms Ball im Savoy-Film, sondern besonders auch gegenüber Hollywood und seinen opulenten Musicalproduktionen mit der „entarteten“ Musik von Juden wie Jerome Kern, Irving Berlin oder George Gershwin, war es nötig, ‚deutsche’ Operetten vergleichbar attraktiv und beschwingt ins Kino zu bringen – und teils auch auf die Bühne. So wurden die besten in Deutschland verbliebenen Jazz-Musiker beauftragt, entsprechende Bearbeitungen zu liefern, die mit großem Aufwand für die Leinwand produziert wurden. Paradebeispiel dafür ist sicherlich Gasparone, 1937 mit Marika Rökk und Johannes Heesters verfilmt mit einer vollkommen überarbeiteten Millöcker-Partitur von Peter Kreuder, der den Stars Gelegenheit gab, in großen Revuenummern zu glänzen, die sich annähernd mit Busby Berkelys Sequenzen und den Ginger Rogers & Fred Astaire-Filmen vergleichen können, ohne deren Klasse zu erreichen.

Im Grunde waren solche Adaptionen dasselbe, was schon Charell und Haller in den 20er Jahren getan hatte (und wofür sie in der Ausstellung „Entartete Musik“ angeprangert wurden). Nun wurde es viel keuscher und weniger radikal wiederholt, als es die Lustige Witwe 1928 war. Derweil die Handlung in einem historischen Nirwana angesiedelt wurde, ein Nirwana, in dem Operetten selbst in modernen Inszenierungen vorzugsweise spielen. Was sie entgegen den ursprünglichen Intentionen der Autoren vielfach so ‚weltfremd’ und ‚belanglos’ erscheinen lässt.

The “Merry Widow” in Munich, 1938. A page from the program booklet.

Von der Witwe gesprochen: Kreuder war es auch, der als „Staatsmusikdirektor der Staatsoperette“ zusammen mit dem regieführenden „Intendanten der Staatsoperette“[39] Fritz Fischer am Gärtnerplatztheater München 1938 jene Revue-Fassung des Stücks schuf (ohne „Jazzneger“, ohne Zeitbezug und ohne Lasso schwingende Cowboys wie bei Charell), die Hitler zur Lieblingsversion seiner Lieblingsoperette erklärte, trotz oder gerade wegen des Swing-Arrangements und der szenischen Auflösung zu einer Revue in 33 Bildern.[40] In seiner Autobiografie schreibt Kreuder:

Ich fuhr zu Franz Lehár nach Bad Ischl und rang ihm die Erlaubnis ab, die ‚Lustige Witwe’ neu bearbeiten zu dürfen. Ich modernisierte seine Operette und polierte sie mit vielen Jazzelementen auf. Nach der rauschenden Premiere begaben wir uns alle wieder in das Künstlerhaus am Lenbachplatz. [...] Hitler erschien [...] bei uns. Er erzählte mir, daß er als junger Mann in Wien viele Aufführungen der ‚Lustigen Witwe’ gesehen hätte und von meiner Neubearbeitung restlos begeistert sei. Er nannte es nicht Jazz, was ich gespielt hatte. Er nannte es ‚moderne Rhythmen’. [41]

Die hier skizzierten braunen Operettenideale – beschwingte Unterhaltung ohne Inhalt und Aktualität (Gasparone, Lustige Witwe à la Fischer), volkstümelndes Volksstück (Ännchen von Tharau) und zum Singspiel veredelte Wiener Walzer Operette – lebten erstaunlicherweise weiter, als nach 1945 die vormals „entarteten“ Operetten wieder gespielt werden durften. Vermutlich auch, weil im NS-Rundfunk Operette genau so präsentiert worden war: einbettet zwischen Heimatliedern, Opernarien, Märschen und Musik zum Träumen.[42] Man passte die nach 1945 wieder ‚freien’ Werke dem neuen Geschmack einfach an und spielte nur solche, die den NS-Idealen entsprachen. D.h. von Ábrahám wurde Viktoria und von Kálmán Mariza zu „ungarischen Volksstücken“ mit rot-weiß-grüner Folklore umfunktioniert. Die zuvor in diesen Werken enthaltene Jazzmusik strich man, die großen (frivolen) Jazz-Operetten spielte man dagegen gar nicht mehr. Und falls versuchsweise doch, dann ohne Jazz, sondern mit einem Einheits-Wienerwalzergeigenklang übergossen, der alle Operetten der Nachkriegszeit gleich klingen lässt, wo vormals extreme Instrumentation für ein hochindividuelles Klanggewand gesorgt hatte. Als Kálmán nach dem Krieg an die ehemalige transatlantische Spielart der Operette anknüpfen wollte mit einer neuen, am Broadway orientieren Cowboyoperette Arizona Lady, erklärte ihm Intendant Fritz Schulz 1947, was eine ‚echte’ Kálmán-Operette sei und warum man „Amazona“ (so der Arbeitstitel) nicht annehmen könne:

Ein gut gebautes, buehnenwirksames, etwa zu revuehaftes Buch, dessen Wild-West-Film-Charakter durch Ihre Musik veredelt werden kann. […] Das Publikum erwartet von Ihnen nach so langer Zeit etwas anderes! ‚Amazona’ muss ‚amerikanisch’ komponiert werden, und man will Kálmán – echten Kálmán – und dazu gehoert ein schoenes, menschliches Buch, – nennen Sie es Volksstueck, Schauspiel, Drama oder Roman [–] das nach einer Musik und nach Melodien verlangt, die Ihre ureigenste Domaene sind und mit denen Sie Ihre Welterfolge begruendet haben: Ungarische Musik! [43]

Kálmán weigert sich, ein solches „Volksstück“ zu schreiben, glaubte noch einmal an die international ausgerichtete Operette à la Herzogin und Mariza anknüpfen zu können. Erfolglos. Bis heute. Gleiches gilt fürs Rössl, das auch zur Folkloreoperette umfunktioniert wurde. Bezeichnenderweise wurden in den 50er und 60er Jahren oft das Rössl und Salzburger Nockerln sowie Mariza und Die ungarische Hochzeit gemeinsam als Querschnitt auf Schallplatte veröffentlicht, das alte Werk damit klanglich und inhaltlich dem Ideal des neuen angepasst. Wobei sich die Plagiate teils bis heute im Spielplan gehalten haben (z.B. Maske in Blau). Derweil andere ehemals zentrale Werke des Repertoires, wie Leo Falls Madame Pompadour und Rose von Stambul,es bis in die Gegenwart nicht schafften, ins Standardrepertoire zurückzukehren. Auch zu Jessels Schwarzwaldmädel konnte die Fachzeitschrift Opernwelt 2007 unverblümt verkünden, dass es sich bei dem Werk (trotz vereinzelter Phasen der Nachkriegs-Popularität, beispielweise in der Adenauer-Zeit und nach dem Fall der Mauer) um ein Randwerk des Repertoires handle. [44] Somit wird das Standard-Repertoire – mit dem Segen der selbsterklärten Fachpresse – weiterhin von Lehár und den Wiener Klassikern dominiert, unumstößlich, selbst 60 Jahre nach Kriegsende.

Operette als Widerstand

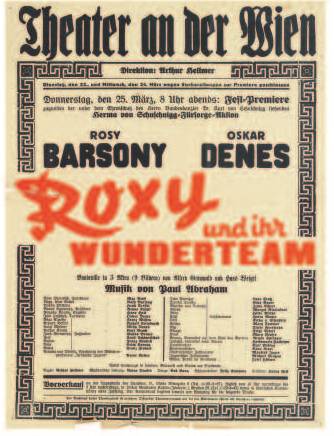

Poster for “Roxy und ihr Wunderteam”.

Es ist nicht so, dass die exilierten Komponisten nach 1933 nicht weiter arbeiteten – bis 1938 meist in Wien. Da die „authentische“ Operette immer dicht am Puls der Zeit war, setzte sie sich auch im Exil mit den aktuellen Themen der Gegenwart auseinander, d.h. mit den neuen Verhältnissen in Deutschland. Am deutlichsten tat das Ábrahám. Nachdem er erst eine weitere transatlantische Operette mit Märchen vom Grand Hotel geschrieben hatte (mit einer Hollywood-Rahmengeschichte, einer synkopierten Partitur und eine Handlung um eine exilierte Königsfamilie, die frustriert im Hotel sitzt und den ganzen Tag Tee trinkt, auf politische Neuigkeiten aus der Heimat wartend), komponierte Ábrahám 1937 mit Roxy und ihr Wunderteam ein finales Werk, das alle Ideale der „authentischen“ Operette noch einmal mustergültig vorführt, Zeitgeschichte frivol kommentiert und ein Jahr nach der Olympiade die neuen deutschen Ideale von Reinheit, Tugend und Rasse durch den Kakao zieht. Es geht um eine Fußballmannschaft, die versucht, sich im Trainingslager aufs nächste Spiel vorzubereiten, ohne Sex, ohne Alkohol. Nur dem Sport und dem Sieg geweiht. Das geht solange gut, bis elf Damen vom Turnverein auftauchen (mit dem gleichen Trainingsauftrag). Innerhalb kürzester Zeit bricht das heroische Menschenbild à la Leni Riefenstahl zusammen und ein wildes Liebesspiel beginnt. In einer der besten Nummern der Partitur (die bewusst Tänze wie den Blackwalk benutzt, die in Deutschland verpönt waren) erklärt Roxy den Turndamen:

Das junge Mädchen aus gutem Haus,

Das geht am Abend nicht täglich aus,

Geht nicht ins Kino, nicht in die Bar,

Ist so, wie’s früher einmal war.

Sie sitzt zu Hause hübsch beim Kamin,

Strickt eine Weste Und denkt an ‚ihn’.

Nach dieser Persiflage des neuen Nazi-Frauenideals setzt Ábrahám zu einem Refrain an, der in seiner eindeutigen Zweideutigkeit noch einmal (ein letztes Mal) die Überlegenheit der frechen 20er Jahre-Operette vorführt, die in Deutschland auf immer beseitig worden war:

Ein braves Mädchen mit flinker Hand,

Wie’s in der Gartenlaube stand.

Das hat sich immer schon bewährt,

Zuerst zwei glatt, dann zwei verkehrt;

Mach’ eine kleine, feine Handarbeit,

Für den, der dich verehrt.

Denn der bewußte junge Mann,

Er nimmt bestimmt sie gerne an,

Weil eine kleine, feine Handarbeit

Ein jeder brauchen kann.

[...] Zuerst zwei glatt, dann zwei verkehrt,

Und noch bevor die Arbeit fertig ist,

Hat er sich schon erklärt.

Auch nicht exilierte Operettenkomponisten schufen Werke über die neuen Zustände, so etwa in London 1939 Ivor Novello mit The Dancing Years, wo es um einen jüdischen Operettenkomponisten in Wien geht, der von den Nazis verhaftet wird, weil er Juden bei der Flucht hilft und dessen eigene Musik verboten ist.[45] Das Stück war im West End außergewöhnlich erfolgreich, ist jedoch im deutschen Sprachraum vollkommen unbeachtet geblieben.

Poster for “Hellzapoppin” at the Wintergarden Theatre.

Auf der anderen Seite des Atlantik angekommen, schrieben die exilierten Operettenkomponisten weiter Stücke, die sich mit dem Nationalsozialismus auseinander setzten. So arbeitete Kálmán beispielsweise mit Lorenz Hart 1943 an einer Musical-Operette Miss Underground, in der es um die Widerstandsbewegung im besetzten Paris geht.Inklusive eines Nazi-Marschs, der die braunen Machthaber in perfekter Operettenmanier ins Groteske verzerrt darstellt.[46] Damit setzten Kálmán und Hart die Tradition von Shows wie Hellzapoppin von Sammy Fain (Musik) und Charles Tobias (Lyrics) aus dem Jahr 1938 fort: eine Extremparodie der Weltpolitik am Vorabend des Weltkriegs, in perfekter „authentischer“ Operettenmanier ausgespielt. Es war eine verrückte Revue von zwei Clowns (Ole Olsen und Chic Johnson), die ein Feuerwerk von dadaistischen Gags abbrannten. Das begann damit, dass am Anfang des Stücks ein gefilmter Prolog zu sehen war, im Stil einer „Wochenschau“, wo Hitler (mit jiddischem Akzent), Mussolini (dessen Italienisch einen Harlemer Einschlag hatte) und Roosevelt (der „gibberish“ sprach) auf die Attraktionen der kommenden Show hinwiesen. Dann fuhren die Stars selbst mit einem „claptrap automobile“ auf die Bühne „and the mayhem let loose in earnest“, wie Gerald Bordman in American Musical Revue schreibt: „Not everybody in the first-night audience apparently knew what to make of such untoward bedlam, although most playgoers soon found themselves having fun.“ Walter Winchell vom Daily Mirror urteilte: „The slapstickiest, slaphappiest troupe of maniacs ever assembled on any stage is to be hilariously enjoyed.“

Den Erfolg des Stücks – das man mit der modernen parodistischen Nazi-Musical/Operette The Producers von Mel Brooks vergleichen kann – erklärte der Komiker Olsen so: „I think it’s because when times are so troubled and every time a person picks up a newspaper he feels like crying, people want good belly laughs.“[47] Solche „belly laughs“ boten auch Kálmán und Hart mit Liedern wie „The One Who Yells the Loudest Is the Captain“:

They think that I’m a Nazi,

What Winchell calls a Ratzi,

But don’t throw any mud, son,

I come from the banks of the Hudson.

This joint could not be drearer,

And I’ll never Heil the… [48]

Dass sich dieser Pariser Pseudo-Nazi – „And then by an unhappy chance, I took a vacation in France, But I was born in Germany, […] So when the rats came to Paree, The dirty skunks adopted me“ – als New Yorker entpuppt („from the banks of the Hudson“), erinnert deutlich an vergleichbare Enthüllungsszenen bei Offenbach, etwa in Ba-ta-clan (1855), wo mitten in China plötzlich alle Akteure feststellen, dass sie aus Paris stammen und niemand ist, was er zu sein scheint. (Eine nachgerade klassische Operettensituation.) Womit sich Kálmán/Hart in der Spätphase der Genres auf die Ursprünge der Kunstform zurückbesinnen und weiter „authentische“ Operetten schreiben: aktuell, grotesk, frivol.

Über die Situation der New Yorker Theaterszene urteilte der exilierte Librettist Alfred Grünwald (Gräfin Mariza, Viktoria und ihr Husar usw.) optimistisch in einem Brief an Kálmán 1940, kurz nach der Ankunft in den USA:

Was nun den ‚Gestank’ der New Yorker Theaterluft betrifft, so habe ich ihn eigentlich noch nicht gerochen. Ich finde, das Theater hier bewegt sich in ganz ähnlichen Linien wie im alten Berlin. [...] Natürlich haben die Leute hier einen anderen Geschmack, aber er ist nicht gar so verschieden wie man denkt. Gute Bearbeiter ist das Wichtigste. [49]

Es sollte für die exilierten europäischen Komponisten/Librettisten nicht so einfach verlaufen, wie sich Grünwald das in seinem anfänglichen Optimismus vorgestellt hatte (gerade weil die „guten Bearbeiter“ lieber mit amerikanischen Komponisten arbeiteten). Dennoch fasste Benatzky seine Zeit in den Vereinigten Staaten am Vorabend seiner Abreise so zusammen:

Composer Ralph Benatzky in New York.

New York, 12. November 1946. [...] Morgen Packen, übermorgen Abreise. Und so endet dieser wichtige Abschnitt unseres Lebens. Ich habe hier nichts erreicht, gar nichts! Ich konnte das Leben der Meinen und das meine, [...] über Grauen, Verwüstungen und Verfolgungen in Europa kaum beunruhigt, retten. Wir konnten, dank meiner früheren Ersparnisse, in verhältnismäßigem Wohlstand, sogar beschränktem Luxus leben. Ob es mir, und wie lange es mir noch gelingt, diesen Standard aufrecht zu erhalten, weiß ich nicht. Wir sind sehr nahe dem Rande meines Könnens. Viele sagen mir, die neue europäische Luft, die wenige ‚humidity’, die andere Umgebung, würden auf mich Wunder wirken. Ich zweifle. Wenn ich hier die Möglichkeit gehabt hätte, unser ‚living’ zu machen, wäre ich nie mehr weggegangen von hier! Ich arbeite hier genau so viel, nur schwerer und erfolgloser, wie in Europa. Mich störten darin weder Wolkenkratzer noch Klima. Und wenn ich jetzt gehe, bleibt ein Gefühl: Trotz aller Enttäuschungen, Bitternisse, Demütigungen usw. – ich danke Dir, Amerika! [50]

Das in jenen Jahren der „Enttäuschungen, Bitternisse, Demütigungen“ entstandene umfangreiche Exil-Oeuvre, zu dem neben Miss Underground Lieder wie Benatzkys Heimweh durchtränktes „Wienerlied in New York“ sowie vergleichbare Titel von anderen Operettenautoren zählen (etwa Werner Richard Heymann), wird bis heute von der Exilforschung weitgehend ignoriert und von Theatern/Sängern kaum aufgeführt. Das gilt auch für die in den USA überaus erfolgreich uraufgeführten Musical/Operetten Lady in the Dark (1941) und One Touch of Venus (1943) von Kurt Weill, die in Deutschland kaum bekannt sind und von Intendanten abgelehnt werden mit dem Argument, Weill hätte sich mit diesen Stücken „an den Broadway und Kommerz verkauft – anders als mit der Dreigroschenoper und Mahagonny“.[51] Wobei völlig ignoriert wird, dass alle Operetten vor 1933 kommerziell waren, ebenso die Dreigroschenoper. Und dass Kommerzialität nichts Schlechtes sein muss. Dazu schreibt Martin Gottfried in Bezug auf Broadwaymusicals:

Commercialism – an appeal to a taste as popular as possible – has not always proved a deterrent to producing musicals of quality. In fact, it is the very basis of their development. The pressure to be an immediate popular as well as an artistic success is a pressure that those working in subsidized theaters suffer the lack of. [52]

Das galt ehemals auch für Operetten in Europa, von Offenbach über Suppé, Strauß und Lehár bis Ábrahám. Genauso wie dieser Aspekt heute gänzlich unbeachtet bleibt, bleiben es auch die ehemals in Deutschland und Österreich erfolgreich gespielten US-Operette von Romberg, Youmans & Co., die in keinem deutschen Operettenführer mehr aufgelistet werden und auf fast keiner Bühne mehr zu sehen sind. Die ehemals witzige, frivole, vollkommerzielle und internationale Kunstform bleibt damit vorerst weiterhin die staatlich subventionierte muffige ‚Alte Tante im Walzertakt’, und das einzige reine Operettenhaus Deutschlands ist die „Staatsoperette Dresden“, wo sich übrigens zwischen den Operettentiteln noch 2005 der Wildschütz von Lortzing auf dem Spielplan fand, ganz wie von Hans Severus Ziegler empfohlen. Es wäre höchste Zeit, die ‚bereinigende’ und ‚veredelnde’ Nazi-Operettenideologie, wie sie Ziegler und Parteigenossen propagierten, endlich zu überwinden und dem Genre seine „Authentizität“ zurückzugeben; erste (zaghafte) Anzeichen für eine Gegenbewegung sind immerhin erkennbar.

[1] Vgl. hierzu die ausführliche Darstellung zu „Sex in Operetten“ in der Einleitung zu Kevin Clarke (Hrsg.), Glitter and be Gay, Hamburg 2007.

[2] PEM [Paul Markus], Und der Himmel hängt voller Geigen, Berlin 1955, S. 139-140.

[3] Karl Westermeyer rechnet Kurt Weill und dessen Dreigroschenoper in seinem Operettenbuch von 1931 zu den richtungsweisenden Werken für „ein realistisch witziges Genre der Zukunft“; Karl Westermeyer, Die Operette im Wandel des Zeitgeistes, München 1931, S. 138.

[4] Boris von Haken, Der „Reichsdramaturg“ Rainer Schlösser und die Musiktheater-Politik in der NS-Zeit, Hamburg 2007, S. 93.

[5] Bernard Grund, Kulturgeschichte der Operette, Berlin/DDR 1967, S. 435.

[6] Erich Urban, „‘Viktoria und ihr Husar’. Die gestrige Premiere im Metropol-Theater“, in: BZ am Mittag, 16. August 1930.

[7] No, No Nanette wurde 1925 in Berlin herausgebracht und wird von Westermeyer als „Jazz-Operette“ beschrieben (S. 173).

[8] Eine ausführliche Darstellung dieses Themas findet sich in Clarke, „Im Himmel spielt auch schon die Jazzband“ Emmerich Kálmán und die transatlantische Operette 1928-1932, Hamburg 2007.

[9] Erich Urban, „Die Mikado-Revue“, in: BZ am Mittag, 2. September 1927.

[10] o.A., „Die Zukunft der Wiener Operette. Äußerungen der Komponisten Ascher, Kálmán und Lehár über die Verpachtung des Theaters an der Wien“, in: Neues Wiener Journal, 11. August 1928. – Dass Lehár 1925 nichts dagegen hatte, dass seine Lustige Witwe von Erich von Stroheim für Hollywood verfilmt wurde, wobei aus Hanna Glawari eine New Yorker Jazz-Tänzerin wurde und William Axt und David Mendoza eine neue Jazz-Partitur schrieben auf Basis von Lehárs Melodien (die Lehár bei der Pariser Premiere selbst dirigierte), ist die wenig beachtete Kehrseite dieser ‚Entrüstung’ über amerikanische Einflüsse in der Wiener Operette.

[11] Aus Oscar Straus’ Operette Eine Frau, die weiß, was sie will 1932, gesungen von der Berliner Operettendiva Fritzi Massary.

[12] Friedrich Billerbeck-Gentz, „Operettenkunst im Kampf“, in: Deutsche Bühnenkorrespondenz, 3/1934, Folge 5, 17. Januar 1934, S. 1.

[13] Ralph Benatzky, Triumph und Tristesse. Aus den Tagebüchern von 1919 bis 1949, hrsg. von Inge Jens und Christiane Niklew, Berlin 2002, S. 66.

[14] Theaterabteilung an Hanke mit der Bitte um Weiterleitung an Goebbels, 13. Dezember 1935, BA: R 55/20414.

[15] Belegt ist die Absetzung an den Städtischen Bühnen Augsburg, ausschlaggebend dürfte aber eine Aufführung des Fidelen Bauern durch die Liedertafel Bad Wörishofen während des Kuraufenthalts von Reichsbauernführer Richard Walter Darré gewesen sein. Vgl. die Meldung im Film-Kurier, 19. August 1933, abgedruckt in: Josef Wulf, Musik im Dritten Reich: Eine Dokumentation, Frankfurt a.M./Berlin 1989, S. 29 (der Fidele Bauer war auch verfilmt worden).

[16] Vgl. hierzu Haken, S. 59ff.

[17] Ebd., S. 25.

[18] Vgl. Peter Wicke, Von Mozart bis Madonna. Eine Kulturgeschichte der Popmusik, Leipzig 1998, S. 160ff.

[19] Diese Serie wurde vom ORF als „Radio Dokumente“ im neuen Millennium neu herausgegeben und ist nach wie vor überall erhältlich.

[20] Hans Severus Ziegler, „Zum Geleit!“, in: Walter Mnilk (Hg.), Reclams Operettenführer, Leipzig 1939, S. 1.

[21] Vgl. Clarke, „Aspekte der Aufführungspraxis oder: Wie klingt eine historisch informierte Spielweise der Operette“, Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft (www.fzmw.de) Jahrgang 2006.

[22] Hanns Gutmann, „Ungarisches Quartett: Ball im Savoy“, in: 12-Uhr-Blatt, 24. Dezember 1932.

[23] Zum Schicksal von Fritz Löhner-Beda vgl. Barbara Denscher u. Helmut Peschina, Kein Land des Lächelns: Fritz Löhner-Beda, 1883-1942, Salzburg 2002 sowie Günther Schwarberg, Dein ist mein ganzes Herz: Die Geschichte von Fritz Löhner-Beda, der die schönsten Lieder der Welt schrieb und warum Hitler ihn ermorden ließ, Göttingen 2000.

[24] Künneke hatte zusammen mit Hermann Haller 1921 den Vetter aus Dingsda unter Verwendung modernster US-Tänze geschrieben, u.a. den „Batavia Foxtrott“, der mit seinen Banjo-Klängen und stilisiertem Ton deutlich auf Kurt Weill vorausweist.

[25] Vgl. Theodor Fritschs Handbuch der Judenfrage, Leipzig 1935.

[26] Leslie Baily, The Gilbert & Sullivan Book, London: Cassell & Company Ltd. 1951, S. ix.

[27] Beispielsweise Bernsteins West Side Story-Einspielung mit Kiri te Kanawa und José Carreras (DG) oder die EMI-Broadwayserie unter dem Dirigenten John McGlinn, wo Opernsänger wie Thomas Hampson mitwirken. Mit Hampson, Simon Rattle und den Berliner Philharmonikern wurde, dieser Entwicklung folgend, auch Bernsteins Wonderful Town eingespielt (EMI). Im Operettenbereich sei als Beispiel aus jüngster Vergangenheit an Marc Minkowskis Offenbach-Einspielungen mit Dame Felicity Lott erinnert oder die umfangreiche Franz Lehár-Edition der CD-Firma cpo.

[28] Offenbach wird von Walter Mnilk in Reclams Operettenführer 1939 in der „Geschichtlichen Entwicklung“ des Genres mit keinem Wort erwähnt; da heißt es vielmehr „[Die Operette] erlebte in Frankreich ihre erste Blüte und in rascher Folge schon ihrer Verfallszeit. Wien wurde dann ihre klassische Stätte“ (S. 5).

[29] Vgl. hierzu Haken, S. 125.

[30] Mnilk, S. 6.

[31] Wicke, S. 163.

[32] Wobei schon fast amüsant ist, dass die Nazis den Juden vorwarfen, die Musik der „Gastnationen“ kopiert zu haben, weil sie keine eigene hätten. Und dann kopieren die ‚arischen Ersatztonsetzer’ ausgerechnet die Operettentechniken jüdischer Komponisten.

[33] Haken, S. 96.

[34] Vgl. dazu Kevin Clarke, „Zurück in die Zukunft. Aspekte der Aufführungspraxis des Weißen Rössl“, in: Ulrich Tadday (Hg.), Musik-Konzepte 133/134, München 2006, S. 117ff.

[35] Vgl. Volker Klotz, „Vorzüge eines Nachzüglers. Nico Dostal; später Meister der späten Operette“, in: [o.A.], 100 Jahre Nico Dostal, Wien 1995, S. 6-19.

[36] Bernard Grun, Kulturgeschichte der Operette, Berlin 1961, S. 446.

[37] Grun, S. 446.

[38] Vgl. hierzu Volker Klotz, „Der Widerspenstigen Lähmung. Der Feldzug des NS-Staats gegen die authentische Operette nach Art von Offenbach“, in: Opernwelt, August 2005, S. 30ff.

[39] Peter Kreuder, Nur Puppen haben keine Tränen. Ein Lebensbericht, Bergisch Gladbach 1973, S. 245.

[40] Eine ausführliche Darstellung der Regie-Arbeit Fritz Fischers am Gärtnerplatztheater findet sich in: Klaus Kieser, Das Gärtnerplatztheater in München 1932-1944. Zur Operette im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M./Bern/New York/Paris 1991.

[41] Kreuder, a.a.O., S. 251.

[42] Vgl. hierzu Hans-Jörg Koch, Wunschkonzert. Unterhaltungsmusik und Propaganda im Rundfunk des Dritten Reichs, Graz 2006.

[43] Fritz Schulz, Brief an Emmerich Kálmán, Zürich, 6. Oktober 1947, New York Public Library of Performing Arts, Billy Rose Theatre Collection, Nachlass Alfred Gründwald, o. Sig.

[44] „Leon Jessels ‚Schwarzwaldmädel’ vertritt das Randrepertoire der Operette“ – Matthias Norquet, „Die alte Operette lebt: Historisches aus Rundfunkarchiven“, in: Opernwelt 4/2007, S. 65.

[45] Vgl. Richard Norton, „Mad About the Boys: Die britischen Operetten von Noël Coward und Ivor Novello“ in Glitter and be Gay.

[46] Das Werk wurde nicht vollendet, da Lorenz Hart vorzeitig starb. Die meisten Musiknummern sind jedoch als Skizze erhalten, ebenso die vollständigen Liedtexte (veröffentlicht in den Complete Lyrics of Lorenz Hart), derweil das Textbuch mit allen Dialogen als Schreibmaschinenmanuskript existiert und als Kopie im Operetta Research Center Amsterdam liegt. Dort findet sich auch eine Aufnahme aller Musiknummern, rekonstruiert, gesungen und am Klavier begleitet von Charles Kálmán, dem Sohn des Komponisten, der die Probenphase von Miss Underground als 14-jähriger Junge mitmachte.

[47] Gerald Bordman, American Mucial Revue: From the Passing Show to Sugar Babies, New York/Oxford 1985, S. 111-112.

[48] Dorothy Hart u. Robert Kimball (Hrsg.), The Complete Lyrics of Lorenz Hart, New York 1995, S. 292.

[49]Grünwald, Brief an Kalman, New York, 20. Dezember 1940, Nachlass Alfred Grünwald/ New York Public Library of Performing Arts, Billy Rose Theatre Collection, o. Sig.

[50] Benatzky, S. 416.

[51] Klaus Schultz, Intendant der Gärtnerplatztheaters München, im Interview mit dem Autor 2006 für die Radiosendung „Einbahnstraße Broadway“ (Deutschlandfunk).

[52] Martin Gottfried, Broadway Musicals, New York 1984, S. 6.

À propos: “…das einzige reine Operettenhaus Deutschlands ist die „Staatsoperette Dresden“…”: nicht zu vergessen die “Musikalische Komödie” Leipzig” (http://www.oper-leipzig.de/de/geschichte-musikalische-komoedie)

Liebe Grüße aus Markkleeberg

FAL

Wat een fantastisch informatief artikel. Dank daarvoor.